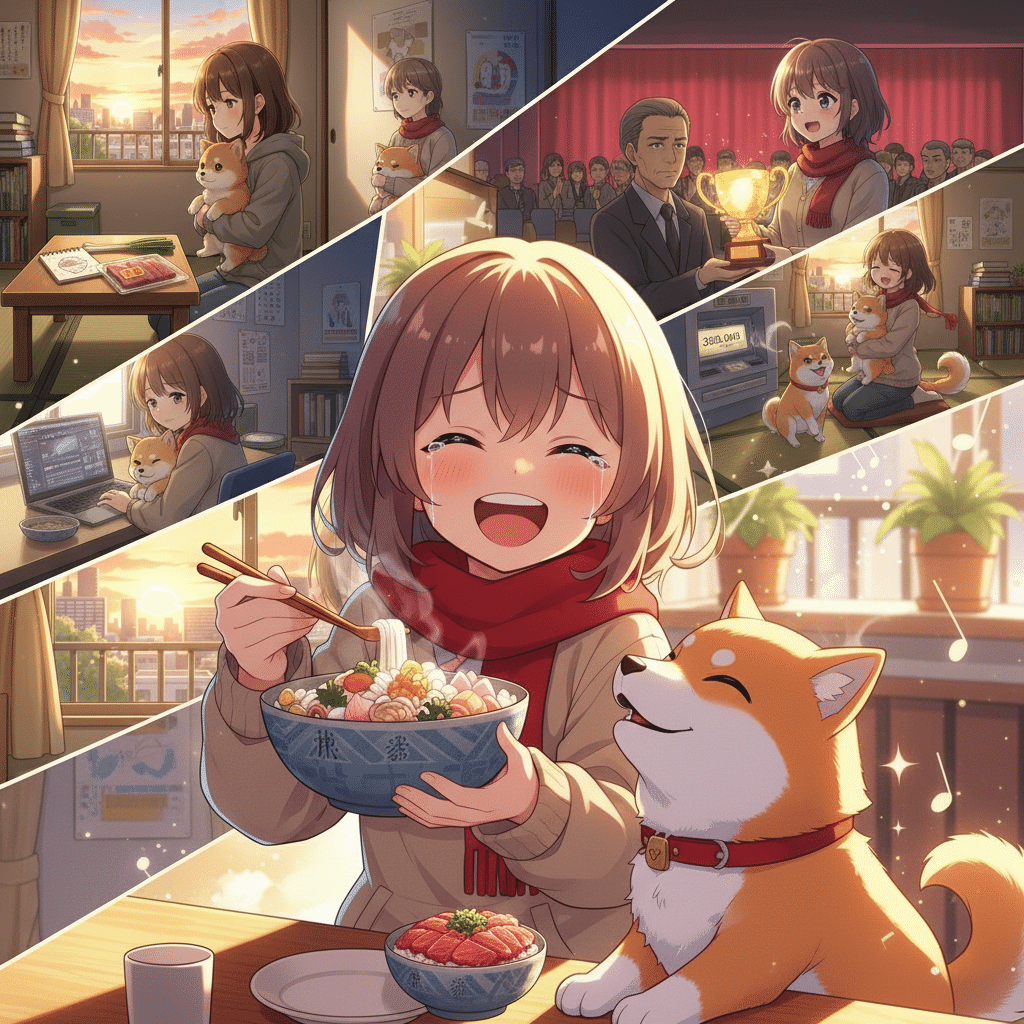

子犬とわたしの生活日記【公式CM】できました

子犬とわたしの生活日記のテーマ曲【告知】

子犬とわたしの生活日記のテーマ曲ができました。ハルカとマメ(マグロ丼が大好物な二人)の生活。なんと3曲です。是非聞いてください。

🎵子犬とわたしの生活日記 Next Step

🎵肉球のワルツ

🎵おやすみ、肉球

目次

- 子犬とわたしの生活日記【公式CM】できました

- 子犬とわたしの生活日記のテーマ曲【告知】

- 🐶 第1話「マグロ丼と涙」

- アパートでの朝とハルカの日常

- マメの登場と「マグロ丼」計画

- スーパーでの攻防

- 六畳間の最高の儀式

- 貧乏マグロ丼と涙

- 泣きながら、笑いながら

- 幸せの重さ(回想)

すべて表示

【再編集】子犬とわたしの生活日記(全6話+エピローグ)

🐶 第1話「マグロ丼と涙」

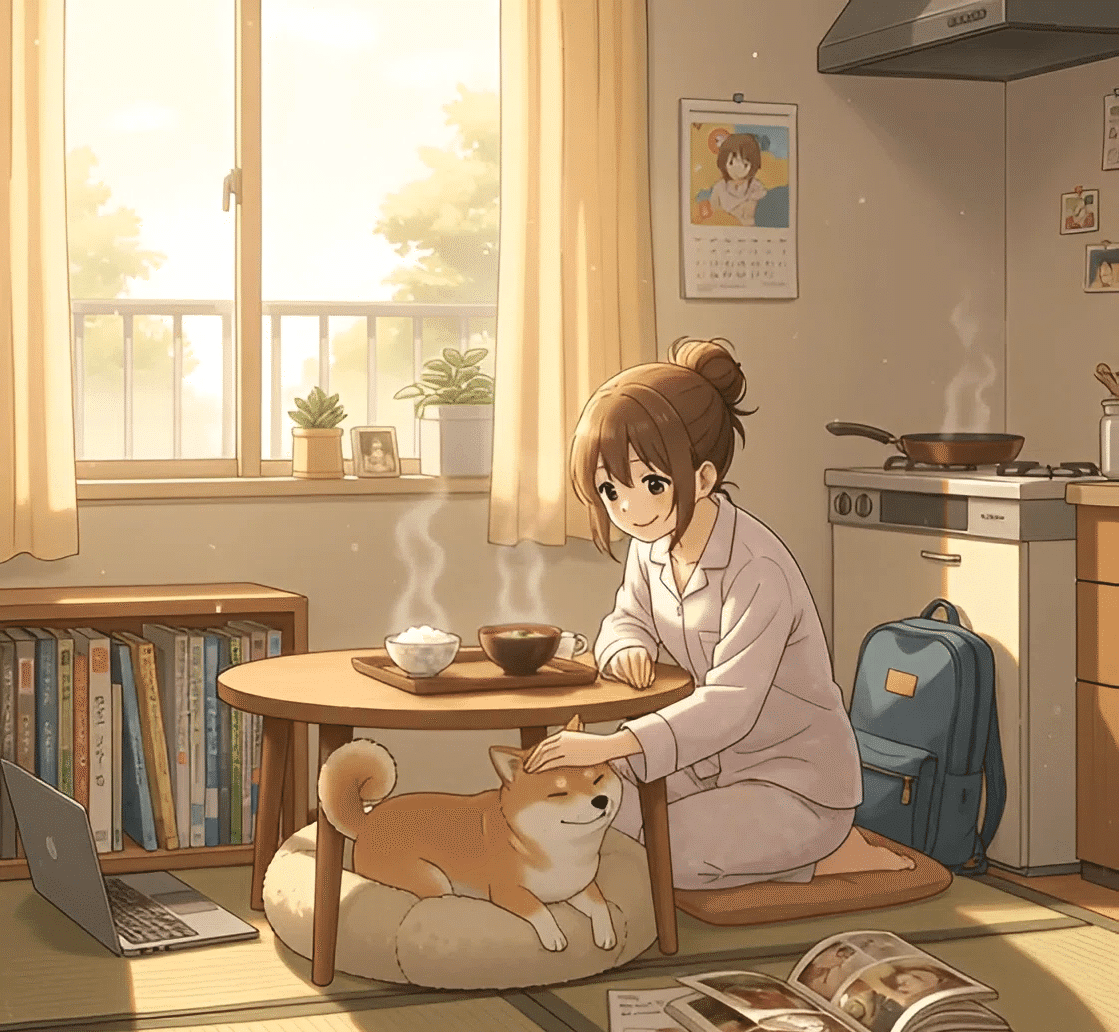

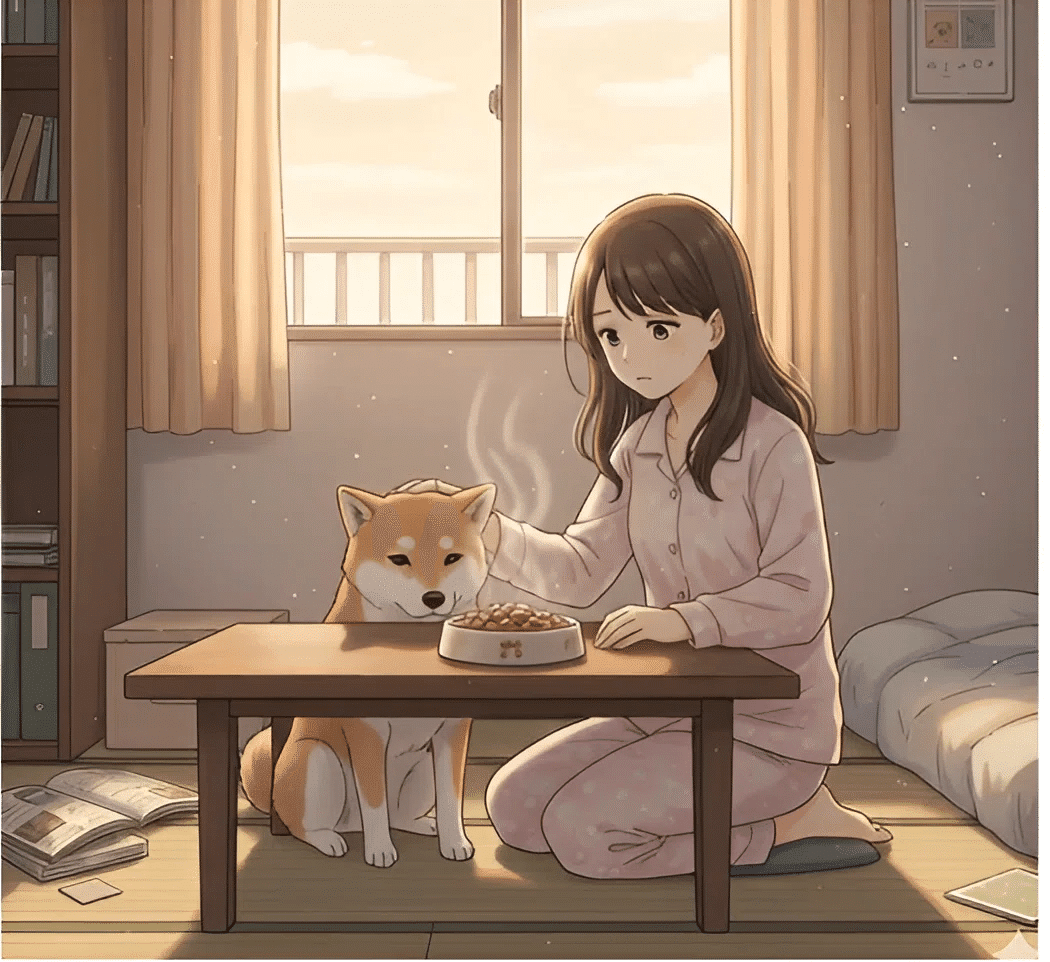

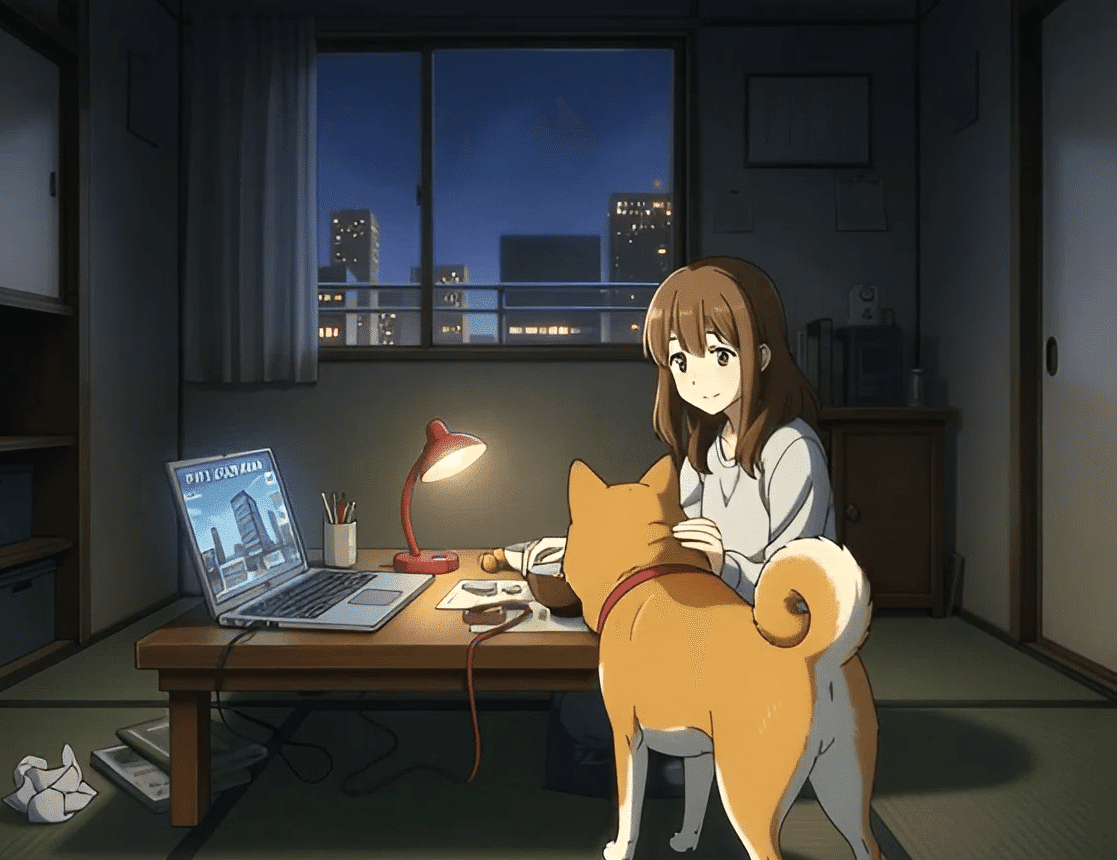

アパートでの朝とハルカの日常

高台に建つ築古のアパート「夕日荘」の二階。家賃の安さだけが取り柄のその部屋に、朝の光が差し込むと同時に、小さな戦いが始まった。

「マメ!いい加減起きなさい!もう七時よ!」

わたしの名前はハルカ。19歳。都会の専門学校でデザインを学んでいる。都会の専門学校と言っても、通っているのは地方都市の郊外。一人暮らしのアパートの部屋は六畳一間、ユニットバス、収納は押し入れ一つというミニマムさだ。

カツカツの生活を送るわたしにとって、毎朝のこの戦いは一種のウォーミングアップ。相手は、この家で一番偉そうな顔をしている同居人、柴犬の「マメ」である。

マメは、わたしの寝息に合わせたかのように伸びをするが、体は一ミリも動かさない。顔だけをパッと上げ、わたしの顔を一瞥すると、「まだ眠い」と言いたげに、不満そうに『ムッ』と口を閉じ、再び布団の中に潜り込んでいく。

「あんたねぇ、今日はわたし授業が朝からなの!サボっていいのはあなただけなんだから!」

わたしはマメの腹部に優しく蹴りを入れるふりをする。マメは少しだけ唸るように鳴き、諦めたようにノソッと起き上がった。その豊かな表情ときたら、まるで人間の「ふてくされたおじいちゃん」のようだ。生後一年とは思えない貫禄である。

リビング兼寝室兼台所の六畳間で、わたしは手際よく朝食の準備に取り掛かる。

今日の朝食は、キャベツとモヤシを炒めたものにご飯。味付けは塩コショウと少量の醤油。わたし用の朝食はこれで十分どころか、贅沢な方だ。マメのご飯はドッグフードに、昨夜の残りの鶏むね肉の茹で汁を少しかけてあげる。

わたしが炒め物を作っている間、マメは足元でじっと待機している。その視線は、熱くて、鋭くて、少しでも手元が狂おうものなら、皿ごと奪いに来るんじゃないかという緊張感がある。

「マメ、ダメよ。これはわたしの貧乏飯。あんたはちゃんとドッグフード食べなさい」

そうは言っても、わたしが一口食べるたびに、マメは「なぜそれをわたしに寄越さないのか」と全身で訴えてくる。その真剣な顔に、思わず笑いがこみ上げる。

貧乏だけど、幸せ。

この底抜けの明るさこそ、わたしとマメの合言葉だ。お金はないけれど、大好きなマメとの温かい生活は、わたしが都会で頑張るための唯一の支えだった。

マメの登場と「マグロ丼」計画

専門学校の授業は午前で終わり。今日はバイトもない。いつもなら、節約のためにアパートに直帰して、インスタントラーメンでもすすって課題をやる日だ。しかし、今日は特別。

「聞いてマメ。今日、バイトの給料日なのよ!」

帰宅してすぐに、わたしは部屋の隅で丸くなっているマメに報告した。マメは「ガムか?」と期待を込めた顔で、目をキラキラさせて首を傾げる。

「残念、今日はあなたのガムじゃなくて、わたしたちのご馳走の日よ」

わたしは、さっきコンビニATMで引き出してきたばかりの、薄っぺらな封筒をひらひらと振った。その中の諭吉はすぐに家賃と学費に消えていくが、手元に残るわずかな小銭は、わたしにとって戦利品だ。

今日の夕飯は、とっておきの贅沢だ。昨夜から決めていた。

「今日のメインは、スーパーの閉店間際の特売マグロを狙うわ。そして作るのよ、貧乏マグロ丼!」

マメは、”マグロ”という単語を聞き取ったのか、急に立ち上がり、尻尾をブンブンと振り始めた。「マグロ!マグロ!」とでも言いたげに、わたしの周りを興奮して駆け回る。

マグロ丼。それは、わたしにとって、貧乏生活に耐えるためのご褒美であり、マメとの特別な時間を象徴するものだ。カツカツの予算の中で、新鮮な刺身なんて本来は手が出ない。だからこそ、閉店間際の半額シールを貼られたマグロを勝ち取ることが、わたしの密かなミッションとなる。

財布の中には、今日のために残しておいた千円札一枚と、いくつかの硬貨。この千円札で、わたしとマメの胃袋を満たす最高の晩餐を用意しなければならない。

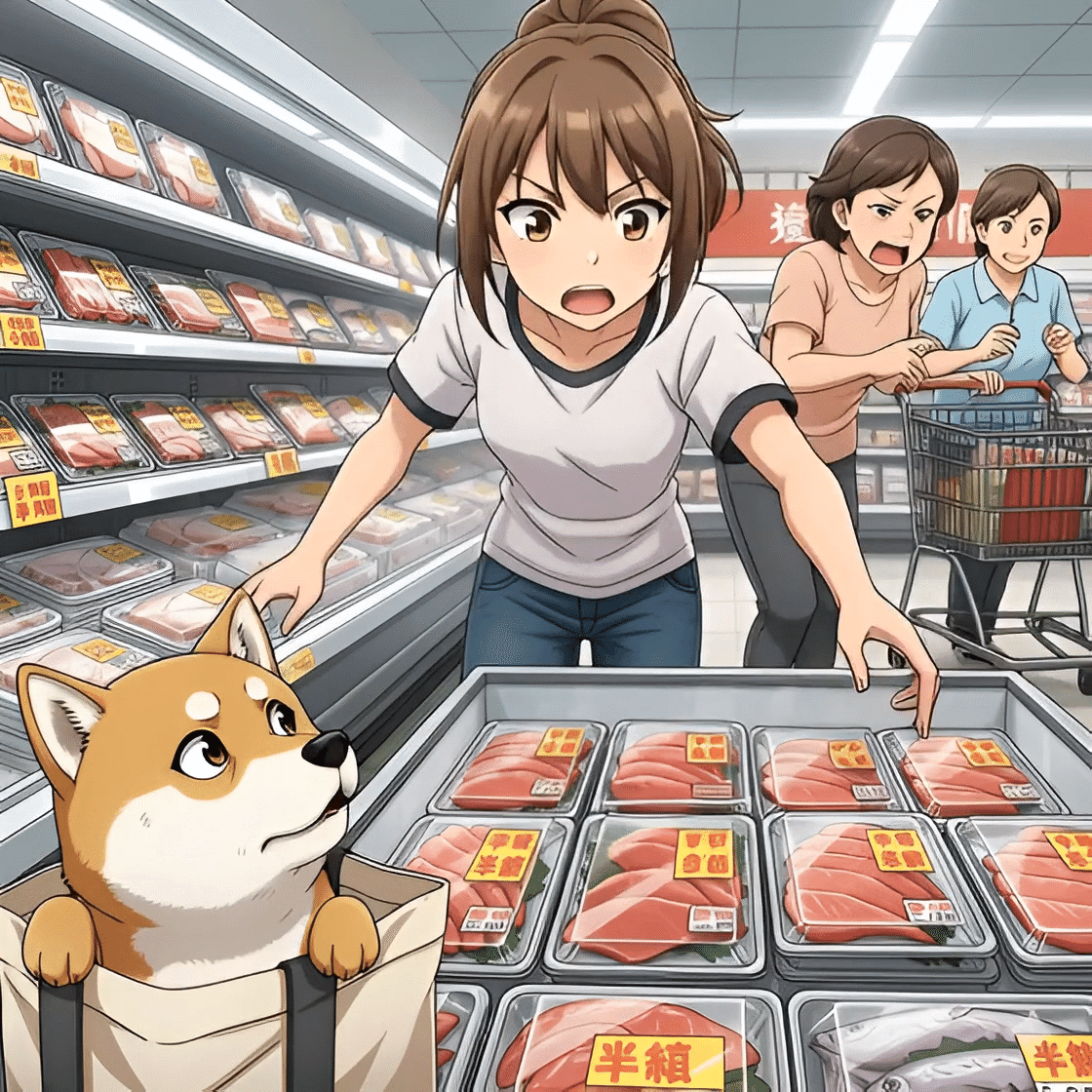

スーパーでの攻防

夕方六時半。わたしはマメを連れて、アパートから十分ほどの場所にある大型スーパー「フレッシュマート」にやってきた。マメは散歩のルンルン気分で、わたしの手を引くようにグイグイと進んでいく。

スーパーの入り口でマメを繋ぎ、いざ、戦場へ。

鮮魚コーナーに着くと、すでに刺身パックが並ぶ棚には、多くの主婦やサラリーマンが集まっていた。特売戦争の最終局面だ。わたしは深呼吸をし、ターゲットにロックオンした。

今日の特売品は、ビンチョウマグロの切り落とし。通常価格八百円のところ、七時半に半額シールが貼られるのをわたしは知っている。しかし、七時を過ぎた今、店員さんが「特売品、売り切りまーす!」という声とともに、30%オフのシールを貼り始めた。

「……くっ」

まだ待つべきか、ここで手を打つべきか。わたしは貧乏を極めているが故に、決断力が試される。30%オフは魅力的だが、半額を狙うのがわたしのプロフェッショナルなのだ。

(大丈夫、ここで一つマグロを取っても、次の客がすぐに来るわけじゃない。あと十五分、勝負に出る!)

わたしは、マグロを避けて野菜コーナーへと移動し、ネギと海苔を物色する。マグロ丼に欠かせない、脇役たちだ。

七時四十五分。

わたしが再び鮮魚コーナーに戻ると、予想通り、残ったマグロのパックに、店員さんがためらいなく「半額」の赤いシールを貼っていく瞬間を目撃した。

「やった!」

わたしは、誰にも気付かれないように小さくガッツポーズをし、すぐさま一番厚みがありそうなマグロの切り落としパックを手に取った。半額で四百円。残りの予算で、ネギ、海苔、そしてマメのご飯用の鶏むね肉を半パックゲットできる計算だ。

レジを済ませ、マメを迎えに行くと、マメは鼻をヒクヒクさせながら、わたしの買い物袋に顔を突っ込もうとする。

「こら、マメ!これはマグロよ!早く帰って、今日の特別を二人で味わいましょう!」

特別な夜の始まりに、わたしとマメは夕焼けに染まる高台のアパートへ、急いで坂を駆け上がった。

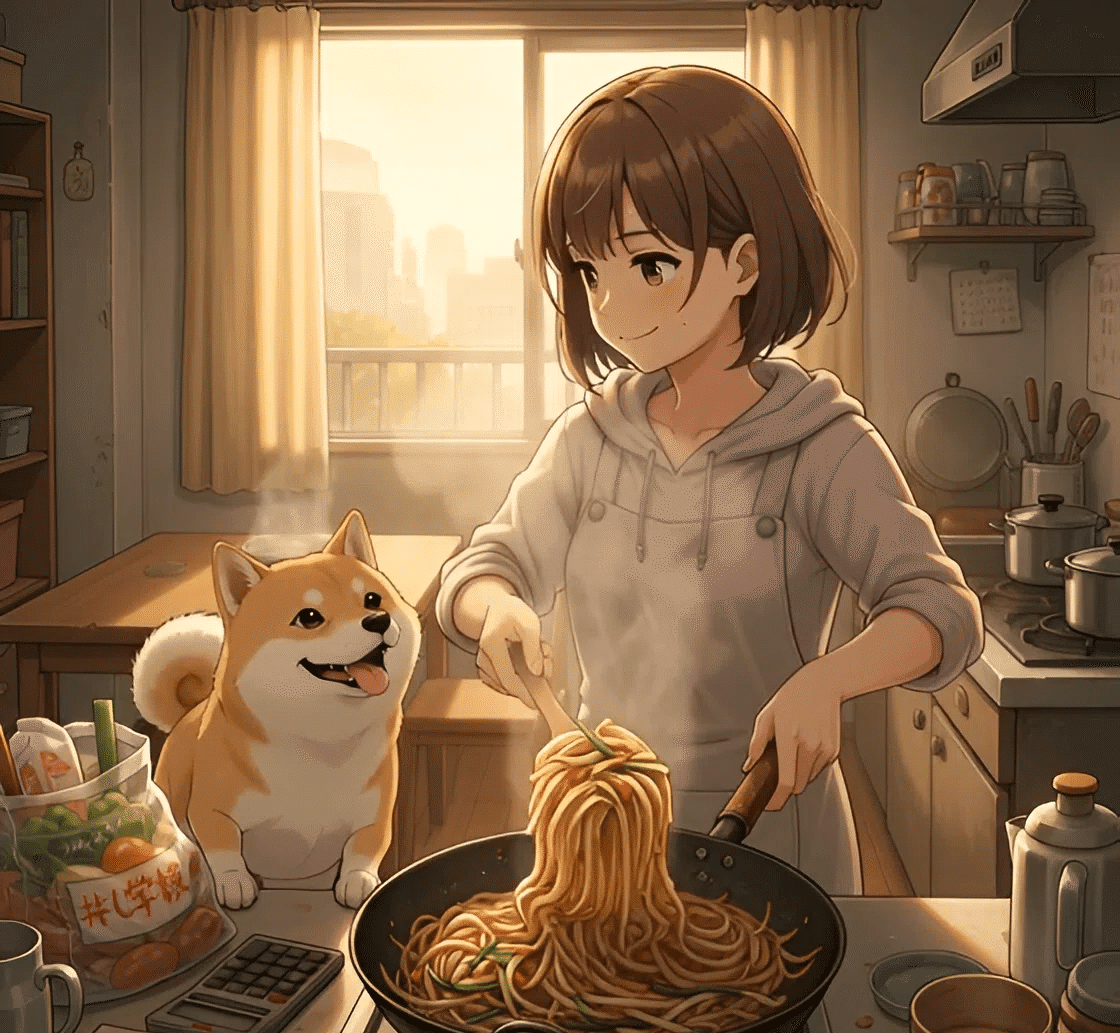

六畳間の最高の儀式

アパートの古びた玄関の鍵を開けると、マメは待ってましたとばかりに部屋の中に飛び込んでいった。わたしも急いで買い物袋を抱えて入室し、すぐに台所に立つ。六畳一間の部屋が、今日のマグロの匂いで満たされるのは、もう間もなくだ。

「さあ、始めるわよ、マメ。わたしたちの最高の儀式を!」

わたしは、専門学生にも関わらず、料理の腕には自信がある。それは、安くて少ない食材を、いかに美味しく、そして量が多く見えるように調理するかという、貧乏サバイバル術を磨き続けた結果だ。

まずは炊飯器のスイッチを入れる。今日はちょっと奮発して、お米に「だし」を少しだけ加えて炊くことにした。これだけでも、ご飯の風味が増し、おかずが少なくても美味しく感じられる。

マメは調理台に鼻先が届くか届かないかの位置で、行儀よくお座りしている。行儀がいいのは、マグロという獲物を待ち伏せているからに他ならない。その視線が熱すぎて、わたしは思わず笑ってしまう。

「あんたの分は、もちろんあるわよ。でもね、ハルカはあんたよりもっと貧乏なのよ?ちょっとは分けてくれてもいいじゃない」

マグロのパックを冷蔵庫から取り出し、慎重に開封する。半額シールが貼られていても、その鮮やかな赤身は、スーパーの蛍光灯の下で見た時よりも、遥かに輝いて見えた。

わたしはマグロを数枚取り分け、小さな皿に乗せた。これはマメの分だ。残りのマグロを、二つの丼に分ける。一つはわたし用、もう一つは、マメとのシェア用だ。

「今日は特別よ。マメがマグロ丼を食べられるように、わたしの分をちょっと減らすの。だから、感謝しなさいね」

そして、貧乏マグロ丼を構成する重要な要素、ネギと海苔の出番だ。ネギを細かく刻み、マグロの上に散らす。そして、贅沢にも全形海苔を一枚使い、細かくちぎってパラパラと振りかける。醤油は、ちょっといいものを、ほんの少しだけ。

「…できた!」

その瞬間、わたしの六畳間に、今日の努力と愛情が凝縮された、まばゆいほどの貧乏マグロ丼が完成した。

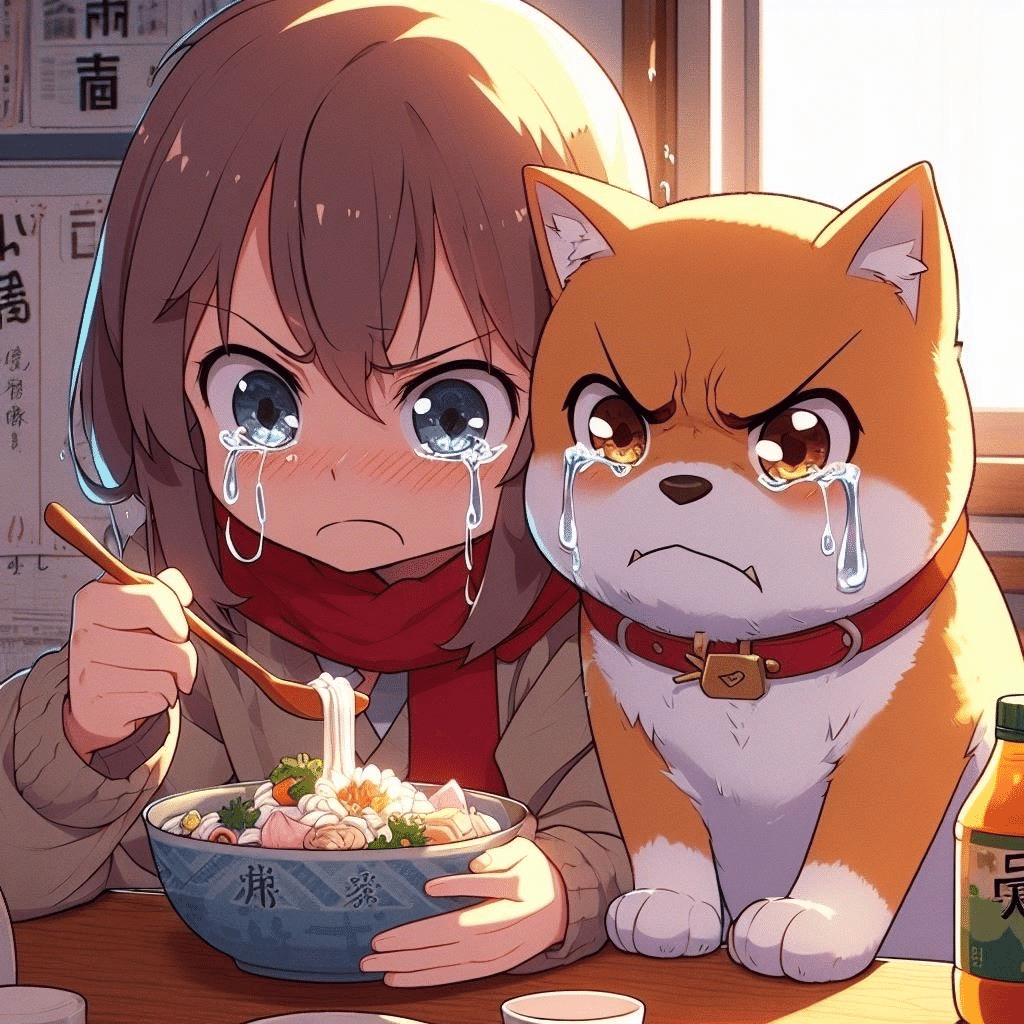

貧乏マグロ丼と涙

わたしとマメは、ちゃぶ台を挟んで対面する。マメの小さな皿に盛られたマグロと、わたしの目の前にあるマグロ丼。

「いただきます」

わたしが手を合わせると、マメも律儀に前足を揃えて、じっと丼を見つめている。

まずは、マメの番だ。小さなマグロを一切れ、わたしが差し出してやると、マメは待ってましたとばかりに、上品に、しかし一瞬でそれを飲み込んだ。

「おかわり!」と言いたげに、マメは鼻を鳴らし、わたしの丼に熱い視線を送ってくる。

「ふふ、ちょっと待ってね」

わたしは、自分の丼に箸を伸ばす。炊きたてのご飯の温かさ、ネギの風味、そして口の中でとろけるマグロの冷たさ。

一口、食べた。

その瞬間、わたしの目に大粒の涙がこぼれ落ちた。

マグロが美味しいから?もちろん、それもある。でも、それだけじゃない。

この一年間、わたしは本当に頑張った。朝は早く起きてバイトに行き、昼は専門学校でデザインの勉強。夜はカツカツの生活費を計算しながら、安い食材で必死に工夫して夕食を作った。友人のように飲みに行ったり、好きな服を買ったりすることも我慢した。

貧乏マグロ丼の味は、ただのマグロの味ではない。それは、わたしがこの一年間、誰にも弱音を吐かず、孤独と戦いながら耐え忍んできた、努力の味だった。今日だけは、その努力が報われた気がして、涙が止まらなかった。

「ううっ…おいしいね、マメ…うわあああああん」

わたしは声を押し殺して泣きながら、それでも箸を止めることができない。涙の塩辛さと、マグロの旨みが混ざり合い、それがまた、わたしを泣かせるのだ。

隣では、わたしの号泣を見て、マメが驚いたように『キュン』と一度鳴いた後、わたしが泣いているのを無視するかのように、ムッとした顔でわたしの丼を覗き込んでいる。

泣きながら、笑いながら

「ちょっと、あんたねぇ!人がこんなに感動して泣いてるのに、なんでそんなムッとした顔なのよ!」

わたしは涙を拭い、マグロ丼から顔を上げ、マメを睨んだ。

マメは、わたしの剣幕にも動じず、ただただわたしのお皿に残っているマグロを凝視している。その目は「マグロが先。感情は後」と訴えているようだった。

「わかったわよ!今日の感動を分かち合うために、特別に、この一切れをあんたにあげる!」

わたしは、自分の丼から一番大きなマグロの一切れを取り、マメの口元に差し出した。マメはそれを、今度は少し遠慮がちに、大切そうに咀嚼した。

マグロを食べ終わると、マメは満足したように一つ大きく息をつき、静かにわたしの足元に寄り添ってきた。そして、ペロペロと、わたしの涙で濡れた手の甲を舐め始めた。

「……マメ?」

その舐め方は、いつもの「おやつを寄越せ」という催促ではなく、わたしの涙を拭ってくれるかのような、優しい仕草だった。

「ありがとうね、マメ」

わたしは泣きながら、笑った。この貧乏生活は、つらくて、苦しいことも多い。でも、大好きなマメが隣にいるから、わたしは泣きながらでも、笑いながらでも、また明日も頑張れる。

わたしとマメの六畳間の日常は、今日もまた、こんな風に涙とマグロの味に彩られ、続いていくのだ。

幸せの重さ(回想)

マメはわたしに寄り添い、すっかり満足して眠ってしまった。わたしはマメの温かい体を感じながら、空になった丼を眺めていた。こんなにも幸せな涙を流したのは、いつ以来だろう。いや、もしかしたら、マメと暮らし始めてからかもしれない。

(あの時、マメと出会わなければ、わたしは今頃どうしていただろう…)

ハルカが上京して一人暮らしを始めたのは、高校を卒業してすぐのことだった。田舎の実家を出て、デザインを学ぶ夢を追いかけたものの、現実は厳しかった。慣れない都会の空気、カツカツの生活費、そして何より孤独が、若いハルカの心を蝕んでいた。

アパートでの生活は、壁の薄さまでがストレスだった。誰かと話すこともなく、ただ毎日が過ぎていく。そんなある日、学校からの帰り道、わたしはアパートの裏手の路地で、雨に濡れて震えている子犬を見つけた。それが、マメだった。

「…なんて、ひどい顔をしているの」

泥だらけで、毛は固まり、見るからにやせ細っていたが、その大きな瞳は、どこか威勢が良く、わたしを睨みつけるように見上げていた。その時、わたしとマメの間に、奇妙な共感が生まれた気がした。

まるで、孤独で、必死に生きている自分のようだ。

わたしは衝動的にその子犬を抱き上げ、アパートに連れて帰った。大家さんには内緒だ。狭い部屋で、わたしはマメの身体を丁寧に洗い、傷の手当てをし、初めてのドッグフードを与えた。

その夜、わたしが布団に潜り込むと、マメは遠慮がちにわたしの足元に来て、そっと体をくっつけてきた。その小さな温もりが、わたしの凍えていた心を溶かした。

それからだ。わたしがこの貧乏生活を「サバイバル」として楽しめるようになったのは。マメのために、わたしは頑張らなければならない。マメを養う責任感が、わたしに生きるエネルギーを与えてくれた。

マメはわたしにとって、ただのペットではない。それは、わたしを孤独から救い出してくれた、家族であり、人生の相棒なのだ。

わたしは静かにマメの頭を撫でた。マメは気持ちよさそうに、小さく「フン」と鼻を鳴らした。

日記に記す「マグロ丼記念日」

わたしはちゃぶ台を片付け、専門学校の課題用のノートと、もう一つの小さなノートを取り出した。小さなノートは、マメと暮らし始めてから毎日書き続けている「子犬とわたしの生活日記」だ。

今日の日付を書き込み、今日の出来事を記していく。

日付:○月○日

今日のご飯:貧乏マグロ丼(半額シール付き!)

マメの様子:食い意地が張りすぎて、わたしの号泣を無視。でも最後はペロペロしてくれた。多分、心配してくれたんだと思う。たぶん。

今日の感想:マグロは美味しかったけど、涙の味が混ざってしょっぱかった。貧乏だけど、わたしはマメといると世界一幸せだ。頑張ってよかった。また明日から、倹約生活再スタート!マグロ丼記念日。

日記を書き終えると、わたしは明日からの生活をシミュレーションする。給料が入ったとはいえ、家賃や光熱費、マメの医療費も考えると、使えるお金は雀の涙だ。明日の昼ご飯は、また「モヤシとキャベツの塩炒め」に逆戻りだろう。

でも、後悔はない。マメと二人で、今日の最高の晩餐を分かち合えたのだから。

翌朝の貧乏生活と新たな決意

翌朝。時計は七時を指している。

「マメ!起きなさい!授業に遅れるわよ!」

今日もまた、六畳間での戦いが始まる。マメは昨日と同じように、わたしの顔を一瞥して「ムッ」と不満そうに布団に潜り込んだ。昨日の感動など、跡形もない。

「まったく、このムッとした顔、本当に図太いわねぇ…」

わたしは苦笑いしながら、マメの顔を撫でて、強制的に起こした。

わたしの朝食は、昨日残しておいたご飯に、自家製の梅干しを添えただけの「究極の貧乏飯」だ。マメは自分のドッグフードを食べているが、相変わらず、わたしの梅干し付きご飯を、恨めしそうな顔で凝視している。

「梅干しはあんたには酸っぱすぎるわよ!」

わたしは、マメをなだめながら、急いで朝食をかき込んだ。

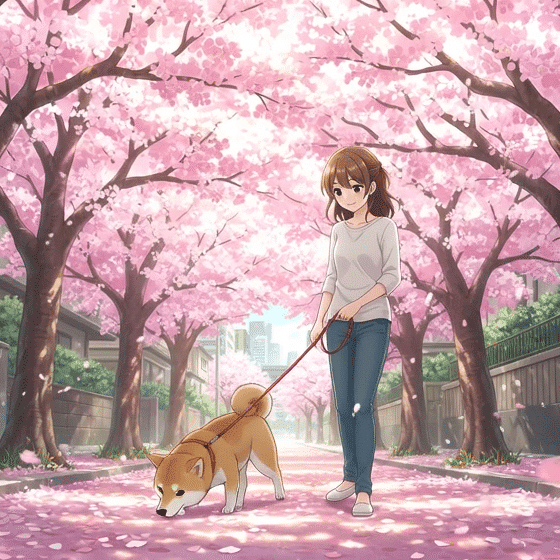

玄関で専門学校の制服風の着こなしに身を包み、マメの首輪を付けて散歩に出かける準備をする。マメは、散歩と聞いて一気にハイテンションになり、尻尾をブンブン振ってわたしの周りを回る。

「行くわよ、マメ!今日も一日、貧乏に負けずに頑張ろう!」

アパートの古びた扉を開け、外に出る。高台から見下ろす街並みは、昨日と同じように慌ただしい。しかし、わたしの心は、昨夜のマグロの余韻で満たされている。

マメがリードをグイグイ引っ張る。その力強さに、わたしは一瞬身体を持っていかれそうになるが、すぐに踏みとどまる。

(よし。デザインの勉強も、バイトも、このマメとの生活も。絶対に投げ出さない。次のマグロ丼のために、わたしは頑張るんだ!)

わたしは、青空の下、大好きなマメと一緒に、力強く坂道を下り始めた。二人と一匹の、貧乏で、でもかけがえのない、温かい日常が、今日も始まる。

桜並木の散歩とマメの匂い探知

散歩道は、アパートのある高台から下りた先にある、小さな河川敷の桜並木だ。今は春の盛りは過ぎたが、新緑の葉が風に揺れ、散歩にはちょうどいい季節である。

マメはいつも、散歩に出ると別人になる。アパートの中では「ムッ」としたおじいちゃん然としているのに、外に出ると、それはもうエネルギッシュな野生の柴犬だ。

「マメ、引っ張らないの!わたし、腕がちぎれちゃうわよ!」

マメはわたしの制止も聞かず、鼻を地面に擦り付けながら、まるで何か重要なミッションを遂行しているかのように、猛スピードで情報収集(匂い嗅ぎ)に没頭している。特に、食べ物の匂いがする場所では、その勢いは尋常ではない。

河川敷のベンチの横を通り過ぎる時、マメが突如、ガツンと立ち止まった。

「どうしたの、マメ?」

マメはベンチの下の一点に集中し、鼻を鳴らし、しきりに土を掘ろうとする。わたしが覗き込むと、そこには誰かが落としたと思われる、小さなパンくずの欠片が一つ。

「ちょっと!そんなもの食べちゃダメよ!」

わたしは慌ててリードを引っ張り、マメをその場から引き離す。マメは「なぜだ!世紀の大発見なのに!」と言いたげに、不満爆発の『ムッ』顔でわたしを睨みつけた。

「あんたの食事は、ハルカがちゃんと用意するの!そこらへんのパンくずじゃなくて、特売マグロを狙うくらいの、高級志向でいきなさい!」

そう言ってマメの頭を撫でると、マメは仕方ないといった表情で、再び散歩を再開した。その様子は、貧乏な飼い主のために、泣く泣くパンくずを諦めた、義理堅い子犬のように見えた。

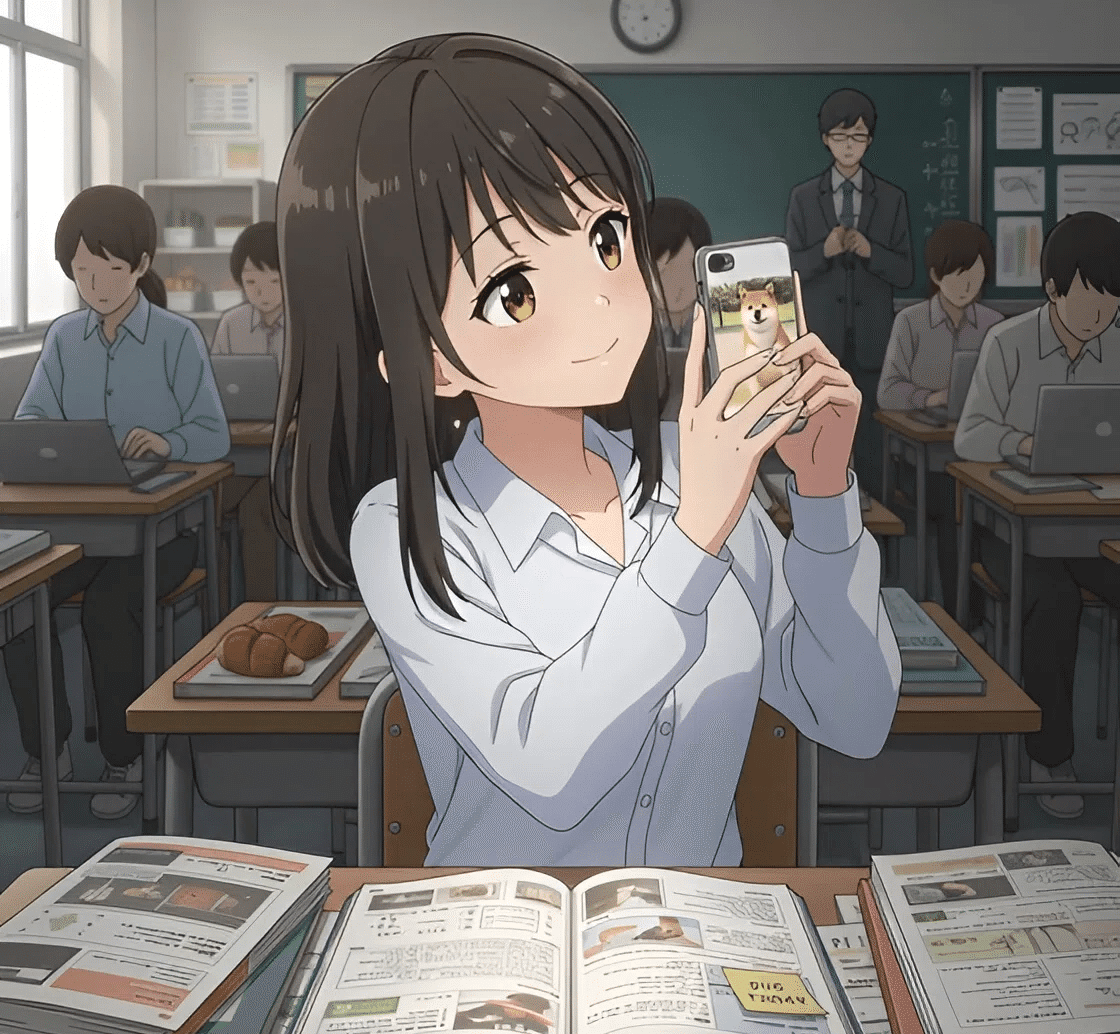

専門学校での現実逃避

マメとの散歩と、簡単な朝の身支度を終え、わたしは専門学校へと向かった。

わたしが通うデザイン専門学校は、最新の機材が揃っているが、学費もそれなりに高い。奨学金とバイト代でギリギリ賄っている状況だ。

教室に入ると、周囲の友人たちは皆、流行のファッションに身を包み、最新のデジタルデバイスを使いこなしている。わたしは、そんな友人たちと自分との経済的な隔たりを感じないように、いつも明るく振る舞っている。

今日の授業は、Webサイトのデザイン実習。わたしは課題として、「わたしが未来に開きたいカフェのコンセプトサイト」を作成することにした。

(コンセプト……そうだ、やっぱりテーマは「犬と貧乏学生のための休憩所」ね)

わたしはキーボードを叩きながら、空想のカフェのメニューを考え始める。

「マメの涙のマグロ丼(涙の分だけ旨みが深い)」

「カツカツチキンカレー(チキンはモヤシで代用)」

「ハルカ特製ポトフ(具はキャベツと人参の端っこ)」

モニターに表示されるカラフルなデザインとは裏腹に、わたしの頭の中は、いかに安い食材で美味しい料理を作るかという、貧乏ライフハックのことでいっぱいだった。

隣の席の友人、ユキが話しかけてきた。

「ハルカ、すごい集中力だね。ところで、今日の昼、新しくできたタピオカのお店行かない?」

ユキの誘いに、わたしは瞬時に財布の中身を計算した。今日の昼食代は、昨日買っておいた半額の食パン二枚分で済ませるつもりだ。タピオカ一杯の値段で、マメのドッグフードが一日分買えてしまう。

「あー、ごめんユキ!わたし、今日、急ぎの課題があって。お昼は『超集中ランチ』なの。ご飯食べないで、一気に終わらせちゃう作戦!」

わたしは愛想笑いを浮かべて断った。ユキは特に気にせず、「そっか、頑張ってね!」と去っていった。

(ごめんね、ユキ。わたしには『超集中ランチ』なんていう、おしゃれなものはないの。あるのは、冷めた食パンと、次のマグロ丼のために節約したいという、貧乏根性だけ)

少し胸がチクリと痛む。それでも、わたしにはマメがいる。この孤独や我慢も、マメとの幸せな日常のためなら乗り越えられると、自分に言い聞かせた。

次の贅沢のために

昼休憩。わたしは人目を避けて誰もいない教室の隅で、アルミホイルに包んだ食パンをこっそり食べる。

カバンの中には、昨日のマグロ丼の感動を記した「生活日記」が入っている。わたしは休憩中にそれを読み返し、心を温め直す。

—また明日から、倹約生活再スタート!マグロ丼記念日。

日記の言葉を胸に、わたしは次の「マグロ丼記念日」を作るために、午後の授業に臨む決意を新たにした。

目標は、二週間後の月末の給料日だ。それまで、一切の無駄を許さない。

マメのため、そして何より、泣きながら食べるほど美味しい、あの最高の瞬間をもう一度味わうために。

わたしの貧乏で、でも夢と愛情に満ちた生活は、今日からもまた、続いていく。

🐶 第2話「もやし炒めと、消えたフォント」

節約の達人、モヤシ炒めの日々

マグロ丼から三日が経過した。

あの日の感動は、冷蔵庫の残り香とともに消え去り、わたし、ハルカの食卓には、再び「貧乏生活の三種の神器」が君臨していた。

それは、もやし、キャベツの芯、そして、昨日スーパーの閉店間際に半額で手に入れた鶏むね肉の切れ端である。

「よし、今日のメニューは、鶏むね肉ともやしとキャベツの芯の『スペシャル・ファイナル・モヤシ・ストーム炒め』よ!」

わたしは、大げさにタイトルコールしながら、フライパンを熱した。この大げさな名前こそが、貧乏飯を美味しく食べるための、わたし流の魔法だった。

マメは、わたしの足元でじっと待機している。今日のマメのご飯は、わたしが茹でて細かく裂いた鶏むね肉の切れ端を、ドッグフードに混ぜたもの。もちろん、もやし炒めの鶏むね肉よりも、遥かに量が少ない。

調理中、マメの熱視線が止まらない。昨日までのマグロの興奮は薄れたとはいえ、「美味しいもの」に対するマメの嗅覚と食い意地は、まったく衰えを見せない。わたしが炒めた鶏むね肉を皿に移そうとすると、マメは「わたしに寄越せ」とばかりに、全身を震わせる。

「だーめ!これはハルカの栄養源なの!今日の授業で頭使うから、タンパク質を補給しなきゃいけないのよ!」

わたしは、素早くもやし炒めを口に運び、マメの誘惑を振り切る。シャキシャキとしたもやしと、キャベツの芯の甘み。そして、塩コショウと少量の醤油だけの味付けが、貧しい舌にはたまらなく美味しかった。

マメは、わたしの完食を見届けると、「ムッ」と顔を歪ませ、不満そうに自分の皿の鶏むね肉をカジカジし始めた。その姿は、まるで大企業の社長が、不採算部門のリストラ案を渋々受け入れているようだ。

「あんたは幸せよ、マメ。わたしはね、今日もこのもやし炒めで、専門学校の厳しい課題と戦わなきゃいけないの!」

そう言って、わたしは空になった皿をちゃぶ台に置き、専門学校の教科書とノートを広げた。

「フォントの壁」

今日の専門学校の授業は、Webサイト制作の最終課題に関するものだった。テーマは「プロが選ぶデザイン」。サトウ先生は、いつも以上に厳しかった。

「いいかね、学生諸君。Webデザインにおいて、フォントは魂だ。昨今のプロの現場で無料のフォントを使っているようでは話にならない。特にフォントのライセンス費用を惜しむようでは、一流のデザイナーにはなれないよ」

サトウ先生は、スクリーンに高級な有料フォントを使った洗練されたデザイン例を映し出した。その美しさ、読みやすさ、そして何よりもプロフェッショナルな風格に、わたしは思わず息を飲んだ。

わたしが現在、課題で使用しているのは、OSに標準で入っている無料フォントか、オープンソースで配布されているものばかりだ。昨日、サトウ先生に「魂がこもっている」と評価されたわたしのデザインも、どこか垢抜けない印象を拭えなかったのは、このフォントのせいではないか。

(有料フォント……一つ買うのに、わたしの週の食費が飛んじゃうじゃない。)

わたしは、財布の中身と、画面に映る美しいフォントを交互に見比べた。この貧乏生活が、わたしの夢の道を阻んでいるように感じ、心がズキズキと痛んだ。

隣の席のユキは、当たり前のように最新のフォントライブラリを開き、楽しそうにデザインを進めている。

「ハルカ、フォント選んだ?この『ジオメトリック・サンセリフ』、すごい高級感出るよ!」

ユキは、悪気なく、わたしが到底手を出せないフォントの名前を口にした。

「あ、うん。わたしはね、あえて『ミニマル・イズ・ビューティフル』をテーマに、既存のフォントで勝負するの!プロは素材のせいにはしないから!」

わたしは、強がりを言って笑ってみせた。しかし、心の中では悔しさでいっぱいだった。

わたしだって、お金さえあれば、あの高級フォントを使ってみたい。

貧乏は、デザインの才能を押しつぶす壁のように、わたしの前に立ちはだかっている気がした。

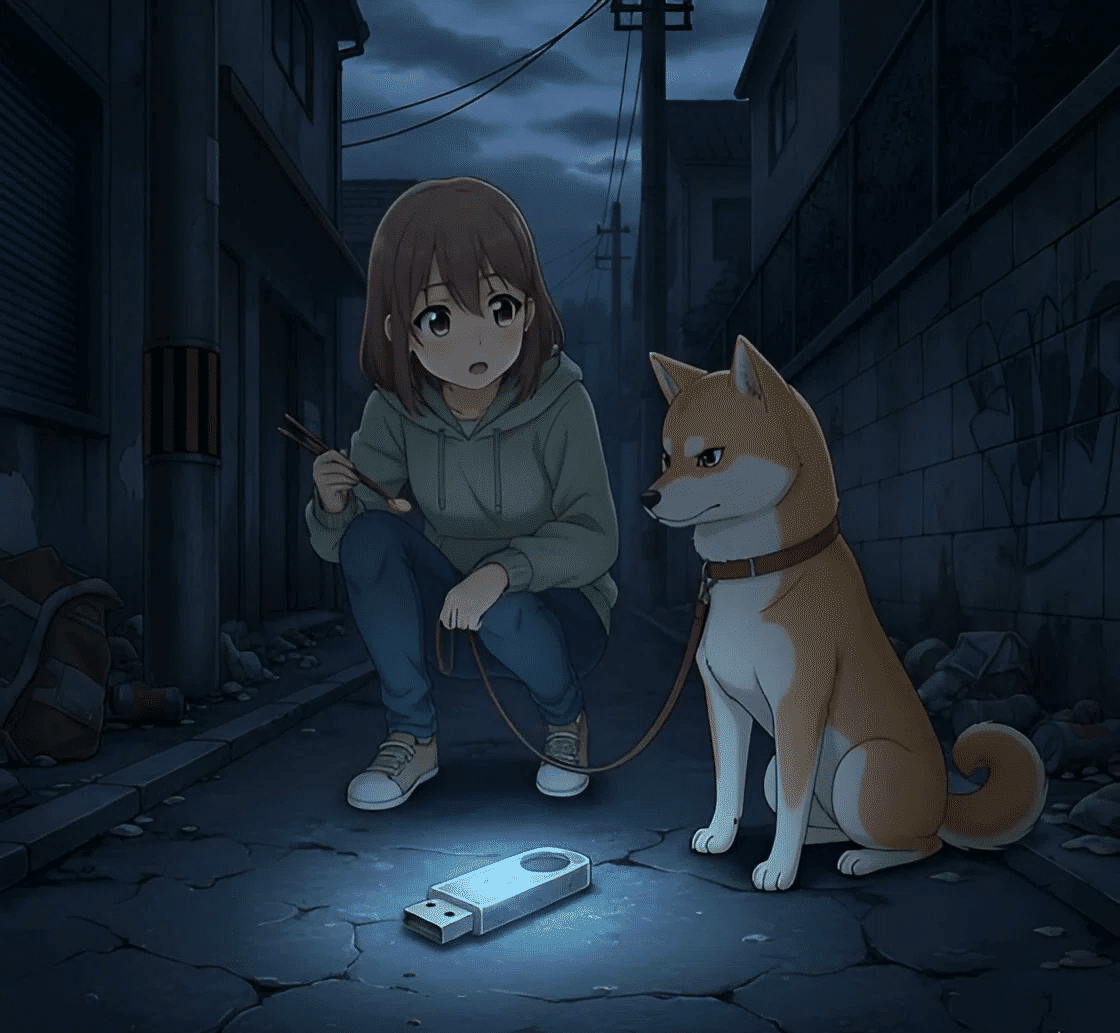

散歩中の「大発見」

放課後。わたしは、沈んだ気持ちを切り替えようと、マメを連れていつもの桜並木の河川敷へ散歩に出かけた。

マメは、わたしの心の葛藤など知る由もなく、昨日と同じようにリードをグイグイ引っ張る。その元気さに、わたしも少しだけ気分が晴れる。

「ほら、マメ。今日は新しい匂い、見つけられるかしらね」

わたしがそう声をかけると、マメは期待に応えるように、草むらに鼻を突っ込んだ。

その時、マメが何かを口に含んだ。

「あ!また変なもの食べたでしょう!」

わたしは慌ててマメの口を開かせようとするが、マメは獲物を離すまいと、必死に頭を振る。そして、一瞬の隙をついて、マメはその何かを、まるで飴玉のように舌の上で転がし始めた。

「マメ、出しなさい!」

わたしが、力づくでマメの口を開かせると、マメは渋々、その物体をポロリと吐き出した。それは、長さ数センチの、真っ黒なプラスチックの棒。どう見ても、食べ物ではない。

「なによ、これ。……USBメモリ?」

マメがくわえていたのは、データ保存用の小さなUSBメモリだった。先端には、ストラップの穴が開いているが、ストラップはちぎれた跡がある。マメの鋭い歯型が、ケースにいくつも付いている。

「まったく、マメ!これは食べ物じゃないわよ!誰かの大事なものかもしれないでしょう!」

わたしは、マメの口から回収したUSBメモリをポケットに入れた。マメは、貴重な「獲物」を奪われたことに不満を感じたのか、ムッとした顔でわたしを見上げている。その様子は、「それはわたしが見つけたおやつだ」と主張しているようだった。

わたしは、持ち主を探さなければと考えながらも、ふと、学校で感じたフォントの壁のことが頭をよぎる。

(まさか、この中に、わたしが欲しい高級デザインデータが入っていたりして…そんなはずないわよね。)

持ち主を探す義務感と、わずかな好奇心を抱え、わたしはマメとともにアパートへの道を急いだ。

謎のUSBメモリ

アパートに戻ると、わたしはマメに今日の夕食である「もやしと油揚げの醤油炒め」を与え、自分も急いで夕食を済ませた。食事が終わると、心臓の鼓動を感じながら、ポケットからあの黒いUSBメモリを取り出した。

(誰かの大事なデータが入ってるかもしれない。すぐに学校に届けなきゃ。)

そう思いつつも、わたしは好奇心を抑えられなかった。もし、これがデザイン科の生徒のUSBで、中に最新のデザイン素材やフォントデータが入っていたとしたら――。

わたしは、学校から借りている古びたノートPCにUSBメモリを差し込んだ。PCが低い唸り声を上げながらデータを読み込む。

画面に表示されたフォルダ名は単純だった。『Project_A』、『Materials』、『Font_Test』。そして、デスクトップには日付入りのワードファイル。

わたしはまず『Font_Test』フォルダを開いた。中には、無数のフォントファイルが並んでいた。ファイル名には、授業でサトウ先生が「プロは使うべきだ」と言っていた、高価な欧文フォントのシリーズ名が並んでいた。

「うそ……」

わたしは思わず息を飲んだ。一本数十万円もすると言われるプロ仕様のフォントが、何のセキュリティもなく、この小さなメモリの中に眠っている。

わたしが喉から手が出るほど欲しかった「都会的センス」の源泉が、マメが散歩中にくわえてきた、たった数センチの棒切れの中に入っているのだ。

興奮と動揺が、わたしの全身を駆け巡った。

(これがあれば、今の課題、完璧にできる。サトウ先生だって文句は言えない。わたしだって、無料フォントの制約から解放されて、本当に作りたかったデザインができる!)

わたしは、フォントファイルを自分のPCにコピーしようと、マウスカーソルを動かした。

貧乏ハルカの推理と倫理

コピーボタンを押す、まさにその瞬間、わたしの脳裏に二つの映像がよぎった。

一つは、昨日、大家さんのカツノさんに頭を下げたときの光景だ。

「あんたはいつもきちんと家賃を払う真面目な子だからね」

もう一つは、サトウ先生が言った言葉。

「プロの倫理観を持つことだ」

わたしは、手を止めた。汗が、キーボードに一滴、落ちた。

(待って。これは、人のものだ。もし、このフォントを使って課題を提出したら、それは盗作と同じじゃないのか? プロの倫理観って、そういうことじゃないのか?)

わたしは、自分がデザインを志した原点を思い出した。それは、人を感動させ、心を温かくする「魂のこもったデザイン」を作ること。マメとの生活の温かさ、あのマグロ丼の涙のように、正直で、本物であること。

もし、この盗まれたフォントを使って一時的に高い評価を得たとしても、そのデザインには、「盗んだ」という偽物の影が付きまとう。そんなものは、マメとの生活から生まれた「魂」とは、かけ離れたものだ。

わたしは、フォントの使用を諦めた。マウスカーソルを、コピーボタンから「キャンセル」へと移動させる。

そして、次に『Project_A』フォルダを開いた。中には、わたしの専門学校のロゴマークをリニューアルする課題のデータが入っていた。提出期限は明日。ファイル名を見ると、持ち主は「サトウ・アキラ」とある。

「え、サトウって……サトウ先生?!」

サトウ・アキラは、デザイン科主任教授のフルネームだった。

「なんで先生が、課題のデータを、しかもこんなところに落とすのよ!」

わたしは驚愕した。あの厳しいサトウ先生が、重要な課題のデータが入ったメモリを、散歩道に落としていたとは。

(これは、先生の命綱だ。明日が提出期限で、この中には課題のデータだけでなく、授業で使うであろう極秘のフォントデータまで入っている。もし紛失したら、先生は大変なことになる。)

わたしは、USBメモリを握りしめた。これは、ただの落とし物ではない。学校のトップシークレットであり、先生の信用に関わるものだ。

持ち主を特定せよ

わたしは、落ち着きを取り戻すため、一旦PCを閉じた。そして、マメに向き直る。

「マメ。あんた、すごいものを拾ってきたわね。あんたの食い意地が、とんでもないものを引き寄せてしまったわよ!」

マメは、わたしの緊迫した表情を見て、普段の「ムッ」顔ではなく、少しだけ心配そうに、首を傾げた。

(とにかく、明日すぐに先生に返さなきゃ。でも、どうやって?)

学校で直接渡すと、マメを飼っていることがバレるリスクがある。大家さんとの秘密の取引を守るためにも、それは避けたい。

わたしは、サトウ先生の個人情報を知る術がないか、頭をフル回転させた。

その時、わたしはUSBメモリに入っていたもう一つのフォルダ『Materials』を思い出した。中には、河川敷で撮影された、マメにそっくりな柴犬のポートレートの画像データが数枚入っていたのだ。

(もしかして、先生も犬を飼っている? いや、それとも、このUSBを落としたのは、先生じゃなくて、先生のデータを持たされた誰かかも。)

わたしは、冷静に状況を分析し始めた。USBメモリの持ち主は、高いデザインスキルを持ち、柴犬を飼うか、柴犬と関わりがある人物。そして、今日、あの河川敷を歩いた人だ。

わたしは、今日の授業でサトウ先生の手伝いをしていた、助教のヨシダさんの顔を思い浮かべた。ヨシダさんは、いつも疲れた顔をしているが、生徒たちには優しい。そして、サトウ先生のデータ管理を任されているはずだ。

(そうだ、ヨシダさんだ。あの河川敷は、ヨシダさんのアパートの近くだと聞いたことがある!)

持ち主がヨシダさんであれば、学校内でこっそりUSBを渡すことができる。マメの秘密も守れる。

わたしは、急いでスマホを取り、学校のホームページでヨシダさんのメールアドレスを探し始めた。もやし炒めの貧乏な夕食とは裏腹に、わたしの心は、まるでミステリー小説の探偵のように、次の行動へと突き動かされていた。

秘密の受け渡しと正直なハルカ

わたしは、学校のウェブサイトで調べたヨシダ助教のメールアドレスに、簡潔なメッセージを送った。

件名:落とし物について

本文:河川敷でUSBメモリを拾いました。もし心当たりのある方でしたら、一度ご連絡ください。中身は確認していません。

中身は確認していない、という部分は嘘だったが、そこはマメとの生活を守るための緊急避難的な嘘だ。

翌朝、登校途中のわたしに、ヨシダ助教からすぐに返信が来た。

ハルカさん、実はサトウ先生から預かっていた重要なデータが入ったUSBを紛失してしまい、今朝から血の気が引いています。本当にありがとうございます!すぐにでも受け取りたいです。お昼休みに、人目につかない場所でお会いできませんか?

ホッとした。やはり持ち主はヨシダ助教だった。

昼休み。わたしは、学内の裏手にある、普段誰も使わない倉庫の裏でヨシダ助教と待ち合わせた。ヨシダ助教は、普段の疲れた表情を通り越し、明らかに憔悴しきっていた。

「ハルカさん!本当にありがとう!これを失くしたら、私はサトウ先生に殺されるところでした!」

ヨシダ助教は、わたしの手からUSBメモリを受け取ると、すぐに自分のPCに差し込み、中身を確認した。安堵した彼の顔が、少しだけ緩んだ。

「本当に感謝します。中身は確認されましたか?」

わたしは一瞬ためらったが、正直に話すことにした。

「はい。すみません、中身を確認してしまいました。サトウ先生の課題データが入っていたので、すぐに持ち主を探さなきゃと思って…あと、フォントのフォルダも見ました。あの、有料フォントですよね?」

わたしがそう切り出すと、ヨシダ助教は目を見開いたが、すぐに苦笑した。

「ああ、あれはサトウ先生が授業で使うために、クライアントから特別に許可を得て保管しているサンプルデータです。あれを失くしたら、確かに大騒ぎでしたね。正直に申告してくれてありがとう」

わたしは、勇気を出して、心に引っかかっていたことを尋ねた。

「あの…私もプロを目指す者として、あのフォントを使いたい気持ちもありました。でも、それは倫理に反すると思って…わたし、無料フォントしか使えません。プロとして、この貧乏は壁になりますか?」

ヨシダ助教は、わたしの顔をまっすぐ見た。そして、優しく微笑んだ。

「ハルカさん。プロの倫理観というのは、「盗まない」ことだけじゃない。「持っている素材で最高を尽くす」こと、そして、「正直である」ことです。君は、自分の貧しさを嘆くのではなく、その中で生まれた愛情と情熱をデザインの軸にしている。それは、どの有料フォントにも勝る、君だけの価値ですよ」

ヨシダ助教は、感謝の気持ちだと言って、わたしの手に少しばかりの謝礼(マメのドッグフード数日分になる額だった)と、フォントメーカーが提供している「無料試用版フォントのダウンロードURL」が書かれたメモを握らせてくれた。

「これ、試用期間は短いけど、プロのフォントを体験するには十分です。頑張ってください」

「きみと二人の」デザイン

ヨシダ助教とのやり取りを終え、わたしは心身ともに満たされた気持ちで教室に戻った。謝礼も嬉しかったが、それ以上に、自分の正直さがプロの倫理観として認められたことが嬉しかった。

わたしは、すぐにパソコンに向かい、ヨシダ助教にもらった試用版フォントをダウンロードした。そのフォントを使って、昨日のWebサイトの課題のデザインを仕上げていく。

有料フォントは、やはり素晴らしかった。線が美しく、文字間隔も完璧。デザインが、一気に洗練された。

しかし、わたしが最終的に選んだのは、その有料フォントではない。試用期間が終われば消えてしまうフォントを使うのではなく、無料の標準フォントを、最大限に工夫して使うことを決めた。

わたしは、無料フォントの欠点を、レイアウトや配色で補った。「きみと二人のカフェ」のWebサイトは、派手さはないが、温かいオレンジ色を基調とし、マメとの日常を連想させるような、素朴で心安らぐデザインに仕上がった。

—わたしは、無料フォントで勝つ。これが、貧乏デザイナーの意地だ。

翌日の温かい結末

翌日、サトウ先生は、わたしの課題のデザインを見て、何も言わなかった。ただ、わたしのデザインをスクリーンに映し、「このデザインは、技術点は低いが、テーマとの一致度、そして説得力は、群を抜いている」とだけ講評した。

放課後、わたしは急いで帰宅し、マメを抱きしめた。

「マメ!私たち、また壁を乗り越えたわ!ほら、今日の夕飯よ!」

今日の夕食は、ヨシダ助教にもらった謝礼で買った、少し高級な「マメも食べられる鶏ささみ」と、わたし用の「具沢山のコンソメスープ」だ。昨日までのモヤシ炒めからは、格段のグレードアップである。

マメは、ササミを美味しそうに食べ、食後にはいつものようにわたしの足元に寄り添い、小さな温もりを与えてくれた。

わたしは、今日の「生活日記」を閉じる。日記には、「フォントの壁を乗り越えた日」と、誇らしげな文字が並んでいた。

わたしとマメの貧乏で、でも温かい日常は、これからも続く。お金はないけれど、愛と夢と、そして何より正直さを武器に、わたしは、マメと二人、この小さな六畳間で、力強く生きていくのだ。

【第2話「もやし炒めと、消えたフォント」 完】

🐶第3話「大家さんの秘密と、初めての試練」

異変:ムッとしない朝

デザインの課題でプロの倫理観を確立し、大家さんの秘密を知ったことで心も軽くなったわたし、ハルカは、相変わらずの節約生活を送っていた。昨日の夕食は、もやしと豆腐の味噌汁。具材はシンプルだが、心は満たされている。

(次の給料日までは、あと十日。よし、この調子なら、また特売マグロが買える!)

わたしは、次の「マグロ丼記念日」を目標に、毎日をエネルギッシュに過ごしていた。

しかし、その日は、いつもの朝とは決定的に違っていた。

「マメ!いい加減起きなさい!もう七時よ!」

いつも通り、わたしは六畳間でマメの腹部に優しく蹴りを入れるふりをする。マメは、いつもの朝なら「ムッ」と不満を表明しながらも、渋々起き上がってくるはずだ。しかし、今朝のマメは、布団の中で身動き一つしない。

「マメ?どうしたの?」

わたしは不安になり、マメの顔を覗き込んだ。マメは、わたしの呼びかけに反応して目を開けたが、その表情には、いつもの食べ物への貪欲さも、催促の「ムッ」顔も、一切なかった。ただ、ぼんやりと虚ろな瞳でわたしを見つめている。

「体調が悪いの?」

わたしは慌ててマメの体を抱き上げた。熱はないようだが、マメの体が、いつもの弾力ではなく、妙にぐったりしているように感じた。

「散歩、行かないの?」

わたしがリードを見せると、いつもなら尻尾をブンブン振って玄関に駆け出すマメが、今日は首を傾けるだけ。その小さな反応に、わたしの心臓が冷たくなった。

食いしん坊の拒絶

わたしは、専門学校の授業の準備もそこそこに、すぐに朝食の準備に取り掛かった。

わたし用の朝食は、パンの耳で作ったフレンチトーストの残り。マメ用には、昨日特別に買った鶏ささみとドッグフードを混ぜた、マメが大好きなメニューだ。

皿に盛ると、部屋中に鶏ささみの香ばしい匂いが広がる。いつもなら、この匂いを嗅いだだけでマメは興奮のあまり唸り声をあげるはずだ。

しかし、マメは自分の皿の前に座ってはいるが、まったく食べようとしない。

「マメ?どうしたの?ササミだよ?昨日大喜びした、さ・さ・み!」

わたしは、ササミを一口サイズにちぎって、マメの口元に持っていった。マメは一瞬、鼻をヒクヒクさせたが、それもすぐにやめ、顔をそむけてしまった。

マメが、食べ物を拒否した。

これまでのマメとの生活で、こんなことは一度もなかった。食い意地の塊であるマメが食べないということは、よほどの体調不良に違いない。

わたしの胸に、底知れない不安が押し寄せた。専門学校の課題、バイト、貧乏な生活、それらは耐えられた。だが、マメの健康だけは、わたしにとって何よりも優先されるべきことだ。

「ダメだ、学校なんか行ってる場合じゃない。病院だ」

わたしは、専門学校に休みの連絡を入れ、すぐさまマメを抱きかかえ、動物病院へ向かう準備を始めた。

獣医への道と貧乏の限界

マメを抱いたまま、必死に走って最寄りの動物病院へ辿り着いた。

診察室で、マメは普段の威勢を失い、小さく震えていた。わたしは、不安で握りしめた手が汗ばむのを感じた。

診察の結果は、軽度の胃腸炎。昨日の散歩中に、何か小さなものを拾い食いしたか、急な気温の変化で体調を崩したのだろうとのことだった。命に関わる重病ではない、という言葉に、わたしは心底ホッとした。

しかし、すぐに現実の壁が立ちはだかった。

「お薬を数日分。それと、念のための血液検査、初診料を含めて、合計で二万八千円になります」

獣医から告げられた金額に、わたしの全身から血の気が引いた。

「に、二万八千円…?」

わたしが今持っている現金は、家賃を払った後の残りの生活費、七千円しかない。二週間後の給料日まで、これをどうにか切り詰めていく予定だった。

「あの…検査は、必須でしょうか?薬だけでは…」

「念のためです。しかし、わんちゃんは急に悪化することがあります。貧血の兆候も見られるので、最低限、薬は必要です」

わたしは、必死に頭の中で計算した。二万八千円。それは、わたしにとって、約一か月分の食費、あるいは来月の家賃の一部に相当する大金だ。

(今、このお金を払ったら、来月の家賃はどうする?でも、マメの命と健康には代えられない…!)

わたしは涙をこらえながら、震える手で財布の中の七千円を出し、獣医に頭を下げた。

「すみません…今、七千円しか持ち合わせがありません。残りは、必ず、すぐに払います。今日、薬だけいただくことはできますでしょうか」

獣医は困った顔をしたが、最終的に薬代の七千円を受け取り、残りは後日精算という形で薬を渡してくれた。

動物病院を出て、わたしはマメを抱きしめながら、大粒の涙を流した。マグロ丼の時の「幸せの涙」とは違う、「無力さ」と「不安」の涙だった。貧乏は耐えられても、マメの命を守るための金がないという現実は、あまりにも重すぎた。

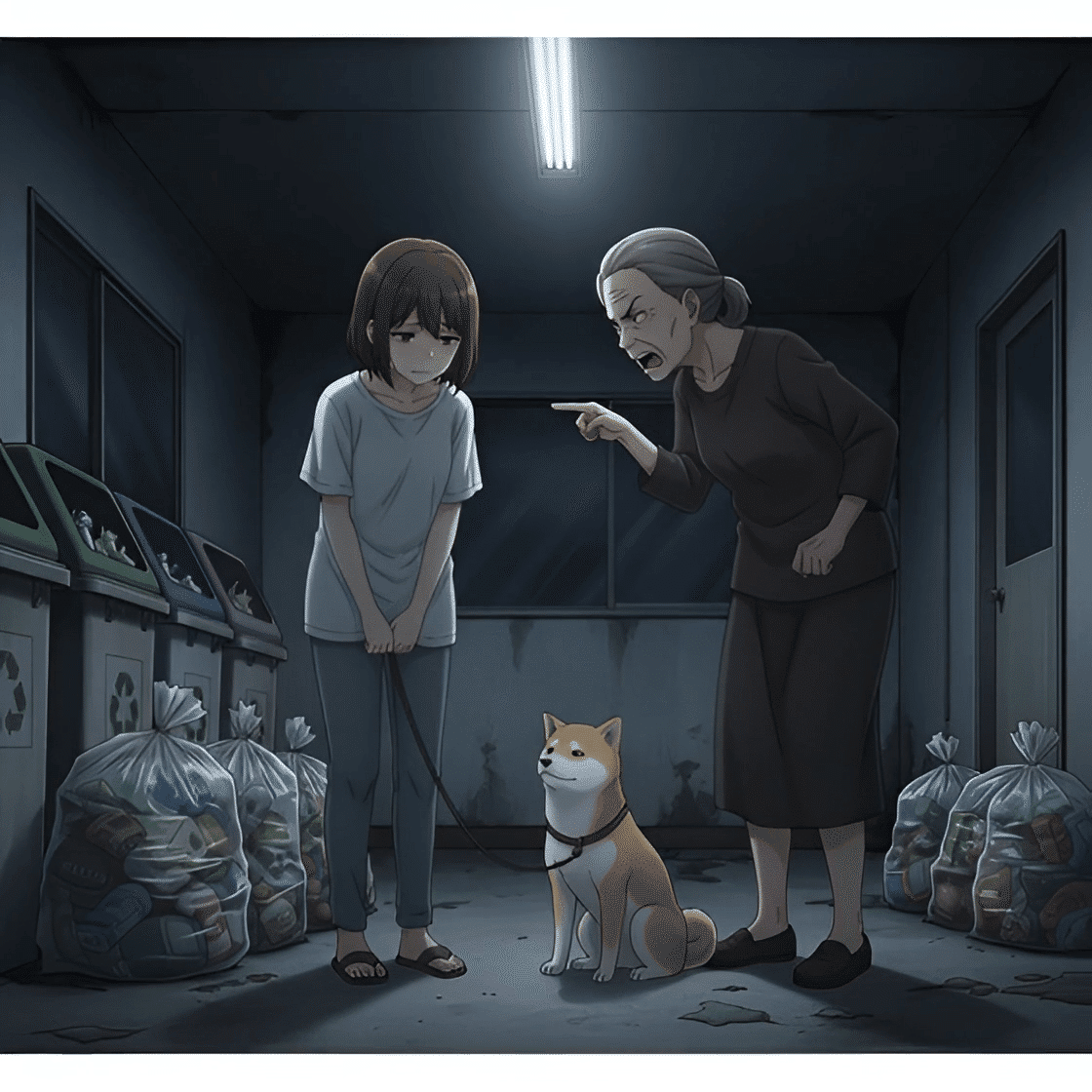

大家さんの厳しい監視

アパートへの帰り道。憔悴しきったわたしは、マメを抱え、重い足取りで坂道を登っていた。

アパートの前に着くと、アパートの植木に水をやっている、大家さんのカツノさんの姿があった。

「ハルカさん!あんた、そこで何してるんだい!」

カツノさんは、厳しい目つきでわたしと、わたしの腕に抱かれたマメを見た。マメはタオルにくるまれ、完全に隠れていない。

「わたしが、このアパートはペット禁止だと、何度も言っているだろう!」

カツノさんの叱責に、わたしはもう言い訳をする気力もなかった。

「…ごめんなさい、大家さん。マメが、急に体調を崩してしまって。今、病院から帰ってきたところなんです。ごめんなさい…」

わたしは、涙声でそう言うと、そのまま堰を切ったように泣き出してしまった。マメも、わたしの腕の中で、小さく「クゥン」と鳴いた。

カツノさんは、わたしの号泣と、ぐったりしたマメの姿を見て、一瞬言葉を詰まらせた。

「…まったく。あんたって子は、本当に馬鹿だね」

そう吐き捨てると、カツノさんはわたしに背を向け、玄関の鍵を開けた。

「とりあえず、その子を連れて、早く部屋に入りな。そこで立って騒がれる方が、迷惑なんだよ!」

カツノさんの声は、いつもの厳しい調子だったが、なぜかその響きは、わたしには「助けられた」ように聞こえた。わたしは、マメを抱きしめ直し、急いで部屋へと入った。

大家さんの秘密

部屋に逃げ込んだわたしは、マメを布団の上にそっと寝かせた。マメは横になったまま、時折小さく鼻を鳴らすだけで、ぐったりしている。わたしは薬を飲ませようと試みたが、マメは警戒して口を開こうとしない。

その時、ノックもなく、玄関の扉が静かに開いた。

「おい、ハルカさん。勝手に入って悪かったね。だが、あんたの鍵の閉め方が甘かったんだよ」

カツノさんが、冷たい顔で部屋に入ってきた。その手には、わたしには縁のない、少し高級なスーパーの袋が提げられている。

「あの…ご迷惑をおかけして、本当に申し訳ありません」

わたしは震える声で謝罪した。これでついに、マメを連れて出ていけと言われるかもしれない。

カツノさんは、わたしを無視して、マメが寝ている布団のそばまで歩み寄った。そして、わたしが絶対に触らせないようにしていた、マメの小さな体を、じっと見つめた。

「胃腸炎だとか、言っていたね。顔色が悪い。まったく、これだから動物なんてのは、手がかかるんだ」

そう言いながらも、カツノさんは持っていた袋の中から、ペット用の加熱調理されたササミ缶と、OS-1のような経口補水液を取り出した。

「これを食べさせな。さっき、病院で薬代が足りないとか、泣き言を言っていたんだろう。病院の薬だけじゃ、胃腸炎なんて治りはしないよ」

「え…?」

わたしは驚きで声が出なかった。カツノさんは、わたしに一切の隙を与えず、テキパキとササミ缶を皿に出し、補水液を小さなスポイトに移し始めた。

「あんたが泣いていたのが、あまりにも見苦しかったからね。マメが死にでもしたら、あんたがこの部屋で喚き散らすだろうから、その対策だよ」

口では厳しいことを言っているが、その手つきは驚くほど慣れていた。

「大家さん…どうして、そんなに慣れているんですか?」

わたしが尋ねると、カツノさんは手を止めた。そして、遠い目をして、六畳間の隅を見つめた。

「…あんたがこのアパートに入る、ずっと前の話さ。私も、ここで一人で暮らしていたんだ。その時、ここには『ゴン』という老犬がいた」

カツノさんの声は、驚くほど静かで、優しかった。

「ゴンはね、私がここで夫を亡くした後、この孤独な六畳間を、『家』にしてくれた。あの子も、よく胃腸炎になった。私が貧乏で、食べさせちゃいけないものを、ついあげてしまったからね」

ペット禁止のアパートの大家が、過去にこの部屋で犬を飼っていたという、衝撃的な告白。カツノさんは、厳しい大家の顔を脱ぎ捨て、一人の孤独な女性の顔になっていた。

「だからね、ハルカさん。犬を飼うというのは、貧乏の覚悟が必要なんだよ。自分の腹は減っても耐えられるが、あの子たちの命のためには、どれだけ泥水をすすっても金を用意しなきゃならない。あんたの七千円じゃ、この子は救えないんだ」

貧乏の知恵と大家さんの助言

カツノさんの告白に、わたしは涙が止まらなかった。貧乏学生のわたしと同じように、カツノさんもまた、この六畳間で孤独と戦い、犬という家族に救われていたのだ。

「…わたし、どうしたらいいんでしょう。残りの治療費、どうやって工面したらいいか…」

わたしがそう呟くと、カツノさんは元の厳しい顔に戻り、スポイトで補水液をマメの口に数滴含ませた。マメは少し抵抗したが、その優しい味に、ようやく口を動かした。

「泣いている暇があったら、手を動かしな。あんた、薬代が払えないと言っていたね。実は、あの獣医は少しボッタクリ気味なんだよ」

カツノさんは、驚くべきことを口にした。

「町の裏通りにある『シバタ動物診療所』に行きな。設備は古いが、良心的な価格でやってくれる。あそこの先生は、ゴンが亡くなるまで診てくれた、腕のいい先生だ。残りの治療は、あそこで相談してみるんだ」

そして、カツノさんは、わたしに二つのものを手渡した。

一つは、古びたメモ帳に書かれた「シバタ動物診療所」の住所と電話番号。

そしてもう一つは、ごく少額の現金だった。

「これは、あんたがマメのために借りたものだ。あんたの家賃から、一万円ずつ天引きさせてもらうよ。貧乏人には、このくらい厳しい方がいい」

カツノさんの言い方は相変わらず辛辣だったが、その優しさは、昨日のマグロ丼と同じくらい、わたしの心を温めた。

「大家さん…ありがとうございます…!必ず、必ず、お返しします!」

「お返しなんかいい。その子を早く治しな。そして、もう二度と、私の目を盗んで貧乏な泣き顔を見せるんじゃないよ」

そう言って、カツノさんはサッと部屋を出ていった。その背中は、またいつもの、口うるさい大家さんに戻っていた。

わたしは、マメの横で泣き崩れた。金銭的な援助だけでなく、誰にも言えなかった孤独な過去を共有してくれたこと。それは、わたしにとって何よりも大きな助けだった。

わたしは、カツノさんの知恵と優しさを胸に、マメに薬を飲ませ、回復のための特別なご飯を用意し始めた。

回復の兆し

カツノさんの助言通り、わたしはササミ缶で作った特製のリゾットをマメの口元に持っていった。マメは、昨日は拒否していたササミの匂いに、少しだけ反応した。

わたしがスプーンでそっと一口分を口元に運ぶと、マメは警戒しながらも、それをぺろりと舐めた。そして、二口、三口。

一口食べるたびに、わたしは胸が熱くなった。

薬が効き、そして何よりも、わたしと大家さんの愛情がこもったご飯が効いたのか、マメは半分の量を食べきった。そして、食べ終わると、久々にいつもの「ムッ」とした顔で、わたしを見上げてきた。

「マメ!良かった!ムッとした顔、おかえりなさい!」

わたしは、マメの頭を優しく撫でた。マメは、わたしの手のひらにそっと頭を押し付けてきた。その小さな温もりが、すべての不安を吹き飛ばす。

わたしは、カツノさんの優しさと、マメの生命力に感謝しながら、マメの隣でうとうとと眠りに落ちた。

貧乏で、孤独で、課題に追われる日々。しかし、わたしとマメの六畳間は、誰にも言えない秘密と、厳しさの裏にある温かい優しさに守られ、今日もまた、安らぎに満ちている。

マメの完全復活と「大家さんの孫」

カツノさんの知恵と援助のおかげで、マメは二日後にはすっかり元気を取り戻した。

わたしが朝、目を覚ますと、マメはいつものようにわたしの顔の横に陣取り、熱い視線と「ムッ」とした顔で朝食の催促をしていた。

「あー、もう!ムッとした顔、おかえり!あんたがこんな顔してくれるだけで、わたしはどれだけ幸せか!」

わたしは、マメの頭を抱きしめ、頬ずりをした。マメは、「ムッ」としたまま、わたしの頬をペロリと一回舐めた。いつもの日常が戻ってきたことが、何よりも嬉しかった。

わたしは、すぐにカツノさんの元へお礼に行った。

「大家さん!マメ、すっかり元気になりました!本当にありがとうございました!このお金、来月の家賃と一緒に必ずお返しします」

わたしが深々と頭を下げると、カツノさんは、アパートの植木の手入れをしながら、少し照れたように「フン」と鼻を鳴らした。

「別に、あんたのためにやったんじゃない。あの様子を見たら、またあんたが部屋でわめき散らすだろうから、それが面倒だっただけだ。それに、うちの『ゴン』に似ていたもんでね」

そう言いながらも、カツノさんの目は、わたしが抱えるマメをチラリと見ていた。

「あのささみ缶と補水液も、もういいんだね」

「はい!もう、わたしが作ったもやし炒めを狙うくらい、元気になりました!」

その日の夕方、わたしがマメを連れて散歩から帰ると、アパートの玄関先にカツノさんが立っていた。

「ハルカさん、ちょっと」

カツノさんが差し出したのは、カツノさんが作ったと思われる煮干しの佃煮だった。

「あんた、貧乏でちゃんと食べていないだろう。これでも食べて、少しは栄養をつけな。ただし、マメには与えるんじゃないよ。塩分が高いからね」

「大家さん…ありがとうございます!」

カツノさんは、煮干しの佃煮を渡すと、さらに小さなビニール袋を一つ、わたしに手渡した。中には、犬用の無添加クッキーが数枚入っていた。

「…これは、お見舞いさ。ゴンが昔、好きだったんだ。アパートの秘密だ。誰にも言うんじゃないよ」

カツノさんは、最後まで口は悪いままだったが、その行動は完全に優しさで溢れていた。わたしは、カツノさんの温かい配慮に、再び涙が出そうになった。

わたしとマメの秘密は、いつの間にか大家さんと共有する、アパートの温かい秘密へと変わっていた。

命の重さとデザイナーの決意

その夜、わたしはマメが元気いっぱいに遊ぶ姿を見ながら、改めて今日の「生活日記」を書いた。

日付:○月○日

今日の出来事:マメ、完全復活!大家さんが、ゴンさんの秘密を教えてくれた。

今日の教訓:貧乏は耐えられても、命の重さは金に換えられない。獣医の請求書を見た時、デザインの課題なんかどうでもよくなった。

感謝:大家さんにもらった煮干しと、マメへのお見舞いのクッキー。アパートの秘密の家族が増えた。

わたしは、自分のデザインへの決意を、改めて日記に書き加える。

貧乏だけど、わたしは幸せだ。

でも、マメの命と健康を守るためには、貧乏でいるわけにはいかない。

わたしは、次の課題で、誰にも文句を言わせない最高傑作を作ると誓った。有料フォントがなくても、最高のデザインをする。そして、デザインの仕事で、マメが病気になった時に、すぐにお金を払えるくらいの力をつける。

それが、わたしを救ってくれたマメと、厳しくも優しい大家さんへの、わたしの恩返しだ。

わたしは、布団の中で、マメをしっかりと抱きしめた。マメは、わたしの腕の中で心地よさそうに眠っている。煮干しの佃煮の香ばしい匂いと、マメの温かい匂いが、六畳間を満たしていた。

わたしとマメの、貧乏で、でも愛に溢れた生活日記は、マメの体調不良という試練を乗り越え、さらに温かい絆を育みながら、次の章へと続いていく。

【第3話「大家さんの秘密と、初めての試練」 完】

🐶第4話「初めての副業と、マメを誘う影」

節約生活の新たな目標

マメの体調が完全に回復し、わたし、ハルカの心には、新しい目標が灯っていた。

(もう二度と、お金がないせいでマメの命の危機に直面するのは嫌だ。)

大家さんに借りたお金を返し、そして何よりマメの「病気貯金」を始めること。それが、今のわたしの最優先事項だった。そのためには、ただバイト代を節約するだけでは不十分だ。専門学生の身でも、自分のスキルで稼がなければならない。

今日の夕食は、もやし、にんじんの切れ端、そして、カツオの削り節を水で戻した出汁で味付けした「究極の貧乏ヘルシー煮浸し」だ。昨日までのモヤシ炒めから、さらに一段階、出費を抑える工夫を凝らした。

マメは、自分のご飯を食べ終えると、すぐにわたしの煮浸しを「ムッ」とした顔で凝視し始めた。

「こら、マメ。煮浸しはあんたには鰹節の塩分が強すぎるわよ。その代わり、今日は特別に、人参を一切れあげるから」

わたしは、人参の切れ端をマメに与えた。マメはそれを嬉しそうにカジカジと噛み砕く。いつもの食い意地が戻ったマメの姿に、わたしは心底安心する。

「見てなさいマメ。わたしはね、あんたの体調をいつでも守れるように、デザイナーとして大成功するのよ!そのためには、今の貧乏飯も耐えられる!」

わたしは、熱いお茶をすすりながら、パソコンを開いた。画面には、専門学校の友人ユキから送られてきたメッセージが表示されている。

初めての副業依頼

ユキは、実家が経営する地元の小さな老舗カフェのSNS用デザイン制作の副業依頼を、わたしに紹介してくれたのだ。

「ハルカ、依頼主の『カフェ・ルミエール』のマスターは、Webは苦手だけど、SNSで若いお客さんを増やしたいんだって!予算は少ないけど、初めての実戦には最高だよ!」

依頼料は、正直なところ、大家さんに借りたお金の十分の一にも満たない額だ。しかし、これはわたしにとって、専門学生からプロのデザイナーへの第一歩だ。

「よし、やるわ!」

わたしは興奮でキーボードを叩いた。依頼主は、SNS用のバナーやアイコンのデザインを求めている。わたしは、すぐにカフェのコンセプトやターゲット層の分析に取り掛かった。

(カフェ・ルミエール……常連客が多い老舗。新しい顧客層は、SNSを使う若い人たち。求められているのは、レトロな温かみと、都会的な洗練の融合だ。)

わたしは、頭の中でデザインのイメージを構築していく。マメがわたしの膝の上で丸くなっている。マメの温かさが、わたしの集中力を高めてくれた。

「見ててね、マメ。これが、わたしとあんたの未来を切り開く、初めての仕事よ!」

仕事とマメの時間のバランス

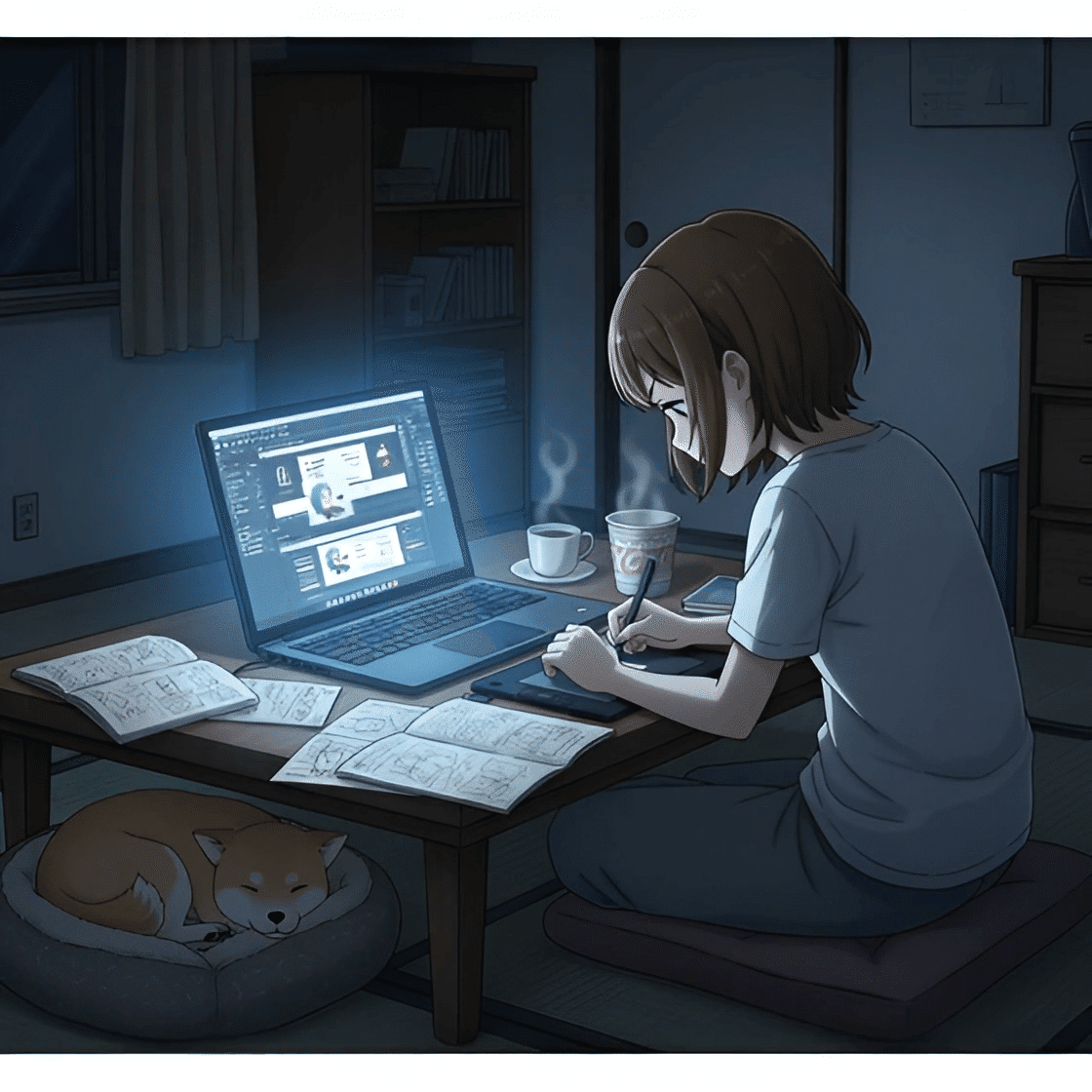

しかし、初めての仕事は、予想以上に時間を奪った。

カフェのマスターは細部にこだわりがあり、何度も修正が入る。わたしは、学校の課題と、この副業の締切に追われる日々となった。

夜はいつも、マメの散歩を終えた後、すぐにパソコンに向かう。深夜まで作業に没頭し、明け方近くに数時間だけ仮眠を取る。わたしの六畳間は、完全に「デザイン工房」と化していた。

マメとの時間は、極端に減った。散歩も、いつもより早足で済ませ、帰宅するとすぐに仕事に戻ってしまう。

ある日の深夜。わたしがバナーデザインの配色に頭を悩ませていると、わたしの足元で寝ていたはずのマメが、カツカツと音を立てて、わたしのPCのキーボードに前足を乗せてきた。

「こら、マメ!触っちゃダメ!」

わたしは慌ててマメをどかす。画面は、マメの足跡で無数の記号が打ち込まれて、滅茶苦茶になっていた。

「もう!何するのよ!」

わたしは思わず、少し強い口調でマメを叱ってしまった。

マメは、わたしに叱られたことに驚き、すぐにわたしの足元から離れ、部屋の隅で丸くなった。その小さな背中は、寂しさと不満を訴えているように見えた。

わたしは、すぐに後悔した。

(わたし、なんてことを…マメは、ただ遊んでほしかっただけなのに。)

仕事に集中するあまり、わたしは完全にマメの寂しさを見落としていた。マメとの時間こそが、この生活の軸であり、デザインの源泉だったのに。わたしは、デザインを追求するあまり、一番大切なものを疎かにしていた。

わたしは立ち上がり、マメに近づこうとしたが、マメは警戒するように、顔を布団の中に隠してしまった。わたしは、デザインの締め切りと、マメの寂しさとの板挟みになり、どうしようもない自己嫌悪に陥った。

お金を稼ぐことと、マメの心のケア。この二つのバランスを取ることが、こんなにも難しいとは、思ってもみなかった。

危険な好奇心

マメを叱ってしまった翌日、わたしは罪悪感に苛まれながらも、副業の最終修正を終わらせるために、朝まで作業を続けた。外が明るくなり始めた頃、ついにデザインを完成させ、クライアントにメールを送信した。

安堵感とともに、激しい疲労が襲ってきた。

(よし、少しだけ寝よう。マメ、ごめんね。起きたら、たっぷり遊ぶからね。)

わたしは、マメの頭を撫でて謝ると、布団に潜り込み、すぐに深い眠りに落ちた。マメは、わたしの横ではなく、部屋の隅で丸くなったままだ。その距離感が、わたしの胸を締め付けた。

ハルカが熟睡してから、およそ一時間後。

部屋の隅にいたマメが、静かに起き上がった。ハルカが仕事に集中している間、マメはいつも「置いていかれる」感覚に慣れていた。しかし、今回は違う。大好きなハルカから叱られ、その後、ハルカはマメに触れることもなく眠ってしまった。

マメは、静かに玄関に向かって歩き始めた。六畳一間の古いアパート。玄関の扉は、古びた簡単なラッチ錠と、ハルカが念のためにつけているシンプルなチェーンロックだけだ。

マメは、いつもの散歩の際に、ハルカが玄関の鍵をいじる様子を、いつも見ていた。特に、ハルカが慌てている時には、チェーンロックをかけ忘れる癖があることも知っていた。

(あの、外の匂い。外には、ハルカが仕事で忙しい時には行けない、楽しい場所がある。)

マメは、前足を器用に使い、ラッチ錠のレバーを押し下げようとする。何度も何度も試みるうちに、偶然、レバーが下がり、「カチッ」と小さな音が響いた。

扉は、わずかに開いた。

マメは、その開いた隙間から、外の新鮮な空気と、登校する学生たちのざわめきを感じた。その好奇心と、ハルカから離れたいという寂しさが、マメを外へと誘った。

マメが、開いた扉の隙間から、小さな体をすり抜けさせようとした、その時だった。

「こら!そこで何をしてるんだい!」

低い、しかし厳格な声が響いた。

大家さんの叱責とハルカの反省

アパートの前に立っていたのは、大家さんのカツノさんだった。カツノさんは、いつも通り、アパートの共用部分の点検をしていたのだ。

カツノさんは、マメが半開きになった玄関から抜け出そうとしている姿を見て、血の気が引いた。もしマメが坂道を下って道路に出たら、車に轢かれる危険があった。

カツノさんは、慌ててマメの首輪を掴み、室内に押し戻した。そして、大きな音を立てないように、扉を閉め、ラッチ錠を再びかけた。

その「ドンッ」という音で、わたしは飛び起きた。

「は、はい!何ですか?!」

寝ぼけまなこで起き上がったわたしを、カツノさんは、いつになく激しい怒りの表情で睨みつけた。

「ハルカさん!あんた、一体何を考えているんだい!あの子が、今、外に出ようとしていたんだぞ!」

わたしは状況が飲み込めず、玄関を見た。確かにラッチ錠は開いている。そして、マメはカツノさんの足元で、怯えたように震えていた。

「ま、マメが…」

「マメがじゃない!あんたがだ!金を稼ぐことに夢中で、一番大事な命の管理が疎かになっているんじゃないのか!」

カツノさんは、第三話でマメの病気を見守ってくれた時の優しい表情とは、まるで別人のように厳しかった。

「あの時、あの子の命の重さを知ったんだろう!獣医に金を払うことばかり考えて、あの子の『心』を見ていなかったのか!あんたは、自分の都合でこの子を『秘密』として飼っているんだぞ。秘密の家族には、普通の家族の三倍の責任が伴うんだ!」

わたしは、カツノさんの言葉に、頭をガツンと殴られたような衝撃を受けた。

そうだ。わたしは、マメの体調は気にして薬を飲ませたが、マメがわたしの仕事のせいで寂しがっていること、構ってほしがっていることに、昨日から気づかないふりをしていた。

お金を稼ぐという目標に目が眩み、マメを六畳間の片隅に押し込めてしまっていたのだ。

「ごめんなさい…大家さん。本当に、ごめんなさい…!」

わたしは、涙を流しながら、カツノさんの足元にいるマメを抱きしめた。マメは、わたしの腕の中で、少しだけ安心したように、身をよじった。

カツノさんは、深くため息をついた。

「…いいかい、ハルカさん。デザインも、貧乏も、全部二の次だ。あの子が健康で、あんたの隣にいること。それが、あんたの一番の財産であり、デザインの源なんだよ。それを見失ったら、あんたはただの過保護で自己満足な飼い主になるだけだ」

カツノさんの言葉は、優しさではなく、真の親心からの叱責だった。わたしは、マメを強く抱きしめ、もう二度と、この子を寂しい思いにさせないと心に誓った。

デザインの完成と新しい価値観

大家さんの激しい叱責は、わたし、ハルカの頭を冷やし、心を入れ替えるには十分すぎるほど効果があった。

「ごめんね、マメ。本当にごめん。ハルカ、間違ってたわ」

わたしは、マメを抱きかかえ、しばらくの間、謝り続けた。マメは、わたしの首にそっと顔をうずめ、許してくれたように小さく鳴いた。

わたしは、副業の締切が迫っているにも関わらず、すぐにPCに向かうことはしなかった。まず、マメのリードを持ち、いつもよりゆっくりと、長い散歩に出かけた。河川敷でマメを思い切り走らせ、帰宅後は、新しいおもちゃ(カツノさんに教わった古い靴下を使った手作りのもの)でたっぷり遊んだ。

マメとの時間が満たされると、わたしの心も満たされた。

そして、夜。わたしはPCの前に座り、クライアントに送ったばかりのバナーデザインを、すべて一から作り直すことを決意した。

(徹夜で作ったデザインは、焦燥感と金への執着から生まれていた。これじゃダメだ。このカフェは、常連客の温かさと、新しい客を迎え入れる優しさがコンセプトなんだ。)

わたしは、徹夜で作り込んだ、過度に洗練されたデザインを破棄した。代わりに、マメが遊ぶ姿、大家さんが植木に水をやる様子、もやし炒めの湯気…そんな日常の温かさを思い出しながら、デザインを進めた。

マメがわたしの足元で眠る気配、その小さな寝息。それが、最高のBGMだった。

わたしが最終的に完成させたデザインは、「手書き風の温かいフォント」と、「落ち着いたオレンジ色」を基調にした、レトロでありながら居心地の良さを感じさせるものだった。それは、わたしの六畳間の温かさそのものを表現していた。

そして翌日、クライアントである「カフェ・ルミエール」のマスターから、興奮した様子のメールが届いた。

「ハルカさんのデザイン、最高です!徹夜明けに送ってくださったものより、断然こっちの方がウチの店の魂が宿っています!まるで、家族が作ってくれたような、温かいデザインだ。こちらこそ、ありがとうございました!」

初めての実戦での成功。しかし、その成功は、デザインスキルだけでなく、「マメとの絆」と「大家さんの叱責」によって得られたものだった。

幸せな和解と次の目標

わたしは、初めて得たデザインの報酬を手に、すぐに大家さんの元へと向かった。

「大家さん。ご迷惑をおかけした上に、助けてくださって、本当にありがとうございました。マメも、私も、もう大丈夫です」

わたしは、借りたお金の一部をカツノさんに手渡した。

「ほら、あんた。やっぱり真面目だね」

カツノさんは、受け取ったお金を数えることもなく、ポケットにしまった。

「あんたは、稼ぐことと、守ることを、少し勘違いしていたようだね。だが、これで分かっただろう。あの子の命と、あんたの心、それがあれば、金なんてまた稼げるさ」

「はい。もう二度と、仕事のせいでマメを寂しい思いにさせません」

「結構。…それと、ハルカさん」

カツノさんは、少しだけ目を細め、玄関の扉を指さした。

「これからは、夜寝る前に、チェーンロックも、ちゃんと忘れずにかけときな。あんたがあの子を過保護にするのは構わないが、アパートの秘密が、『ただの迷惑』になってはいけないからね」

その言葉は、マメの存在を、カツノさんがアパートの住人として、そして秘密の家族として、これからも見守ってくれるという、静かな宣言だった。

わたしは、心からの感謝を伝え、部屋に戻った。

その夜、わたしはマメの「病気貯金」として、手に入れた報酬の半分を専用の缶に貯金した。そして、残りの一部で、マメのために少し高級なカツオのおやつを購入した。

わたしが、カツオのおやつをマメの目の前に差し出すと、マメはいつものように、目を輝かせた。

ムッとした顔ではなく、嬉しそうな顔で、マメはわたしの手からおやつを食べた。

わたしは、マメの頭を優しく撫でながら、新しいデザインの課題を考え始めた。どんなに貧しくても、どんなに忙しくても、マメとの日常の温かさこそが、わたしにとって最も大切で、最高のインスピレーションなのだ。

わたしとマメの、貧乏で、でも愛に溢れた生活日記は、「お金と愛情のバランス」という人生の教訓を得て、さらに深く、温かい物語へと続いていく。

【第4話「初めての副業と、マメを誘う影」 完】

🐶第5話「遠い恋人と、最優秀賞のプレッシャー」

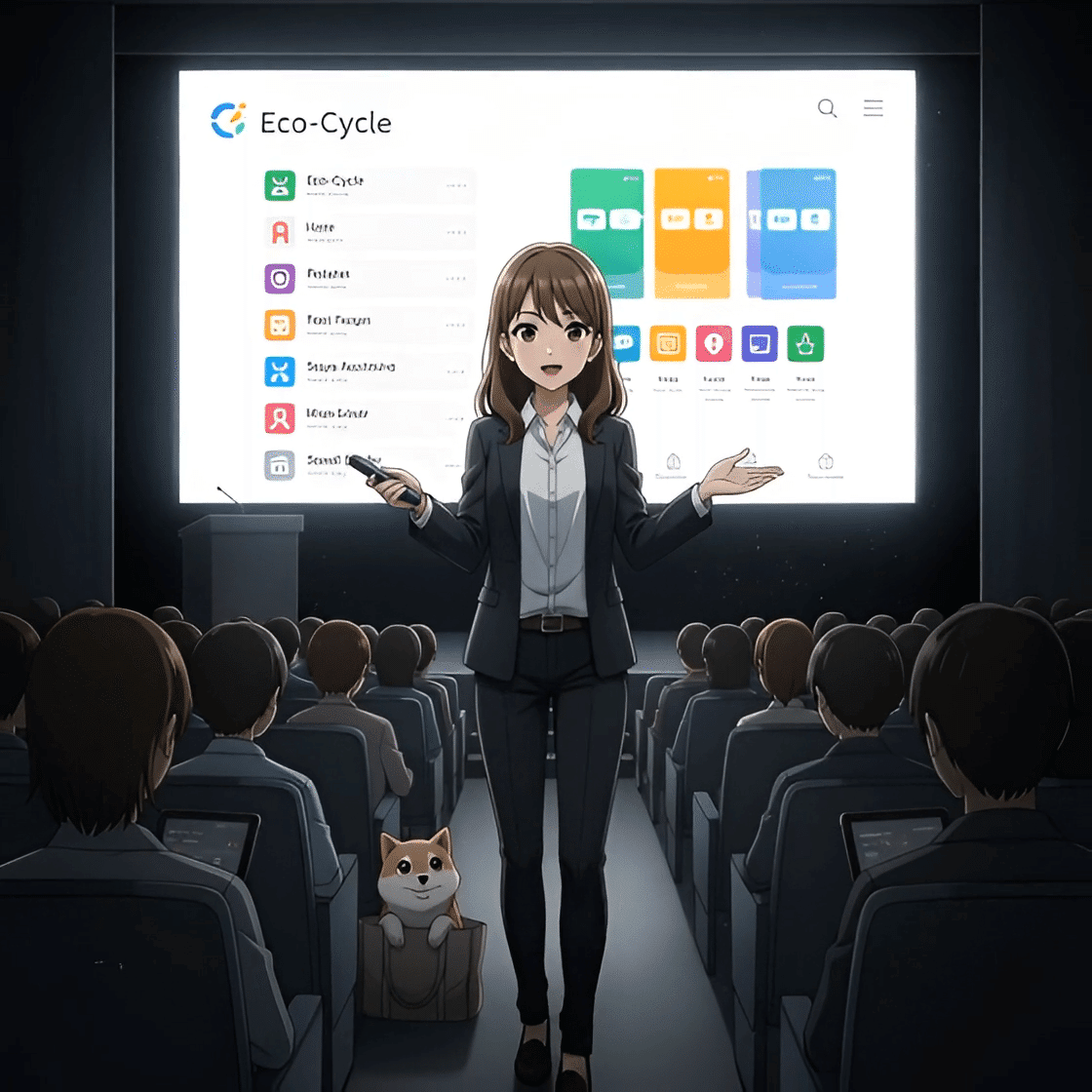

専門学校最大のコンペ

第四話での副業成功を経て、わたし、ハルカはデザイナーとしての自信を確固たるものにしていた。稼いだ報酬で、大家さんへの借金の一部を返し、マメの「病気貯金」も順調に増えている。

貧乏だけど、心は満たされている。この充実感こそが、わたしとマメの最高の日常だ。

そんな中、専門学校では、年に一度の最大のイベント、「学内デザインコンペティション」の開催が発表された。

「今年のテーマは『未来の生活を彩るデザイン』だ。最優秀賞の賞金は、三十万円。これは、君たちにとって最高のステップボードとなる」

サトウ先生の低い声が教室に響き渡る。三十万円。その額を聞いた瞬間、わたしの頭の中で、マメが目の前に立って、特大のマグロ丼を催促する幻影が見えた。

(三十万円!これがあれば、マメの病気貯金が一気に増える。もう、あの時のように、お金の心配で泣かなくて済む!)

わたしは、すぐさまコンペへの参加を決意した。

デザインテーマは、「未来の生活を彩る」。わたしは迷うことなく、「わたしとマメの日常」をコンセプトの中心に据えることにした。

「未来の生活に、愛と温もりを。それがわたしのテーマだ。マメとの六畳間の生活そのものが、最高のデザインソースだもんね!」

わたしは、マメを抱きしめ、熱意を込めて言った。マメは「コンペ?食べられるの?」と言いたげに、わたしの顔を「ムッ」顔で覗き込んだ。

遠距離の電話と距離

コンペの制作期間は、一ヶ月。わたしは、副業の時以上に、すべての時間をデザインに捧げた。学校の授業が終わると、すぐにアパートに戻り、マメの散歩を済ませてから、深夜まで作業に没頭した。

もちろん、貧乏な生活は続いている。コンペ期間中の食費は、もやしと豆腐がメイン。しかし、心は満たされているため、貧しさは少しも苦にならなかった。

ただ、一つだけ、心のバランスを崩すものが現れた。それは、地元の大学に残った、遠距離の恋人、コウタとの関係だった。

夜、作業を中断してコウタに電話をかける。

「もしもし、コウタ?今、休憩中だよ」

『ああ、ハルカ。また今、作業中だったんだろう。最近、電話しても出ないから、心配してたんだ』

コウタの声は、優しさの中に、どこか不満と寂しさが滲んでいるように聞こえた。

「ごめんね。今、学内の一番大きなコンペに挑戦していて。賞金がすごいから、絶対に獲りたくて」

『…またデザインか。ハルカ、君の生活は、デザインと、その犬のことばっかりだね』

コウタの言葉に、わたしは思わずキーボードを叩く指を止めた。

「そんなことないよ!コウタが一番大事に決まってるじゃない!でも、このコンペに勝てたら、わたし、デザイナーとして大きくステップアップできるんだよ」

『分かってるけどさ。最近のハルカは、どんどん遠くに行ってる気がするんだ。僕が知っているハルカじゃないみたいだ。…ねえ、ハルカ。僕たちは、いつ会えるんだろう?』

わたしは、返答に窮した。コンペの締切は、二週間後。その間、コウタに会いに行く時間も、コウタをアパートに招く余裕も、今のわたしにはなかった。

「ごめんね、コウタ。コンペが終わったら、必ず連絡するから。それまで、待っててくれる?」

電話を切った後、わたしは強い自己嫌悪に陥った。わたしは、夢のために、一番愛している人を寂しい思いにさせている。でも、立ち止まるわけにはいかない。コウタの未来のためにも、わたしは成功しなければならないのだ。

マメの無言の応援

孤独な制作の日々。わたしが集中して作業している間、マメはいつものようにわたしの足元で静かに丸くなっている。

コウタとの電話の後、涙をこらえながらデザインを進めるわたしの不安を、マメは敏感に感じ取っているようだった。マメは、わたしの顔色を窺い、決して邪魔をしない。ただ、ときどき、わたしの手に鼻先をそっと押し付けてくるだけだ。

その小さな温もりと、マメの無言の愛情が、わたしを支えていた。

(マメは、わたしを信じてくれている。わたしが、夢を叶えるために頑張っていることを、ちゃんと分かってくれている。)

わたしは、マウスポインターを動かしながら、心の中でマメに語りかける。マメとの絆だけが、今のわたしを現実世界に繋ぎ止めてくれる唯一の錨だった。

最優秀賞のプレッシャー

締切まで、あと一週間。

コンペの制作は、いよいよ佳境を迎えていた。わたしが制作した「未来の生活を彩るデザイン」は、テーマが明確で、デザイン構成にも「貧乏だけど、幸せ」という説得力が加わり、わたし自身も手応えを感じていた。

そんな中、専門学校の廊下で、サトウ先生に呼び止められた。

「ハルカ、君の作品は、今年のコンペで頭一つ抜けている。他の学生たちも、君の作品を意識し始めているようだ」

サトウ先生は、滅多に褒めない人だ。その言葉は、わたしに大きな自信を与えると同時に、強烈なプレッシャーとなった。

「ありがとうございます…」

「最優秀賞を獲りなさい。君にはその力がある。ただし、プレッシャーに潰されるなよ」

先生に言われた直後、わたしのスマホが鳴った。コウタからだ。

「来週末、急だけど、そっちに行くことにした。ハルカの顔を見て安心したい。駅に着いたら連絡する」

来週末。それは、コンペの最終提出日の二日前だ。

わたしは、マメとの時間、デザインの制作、そして遠距離の恋人との再会という、三つの重要な要素の間で、身動きが取れなくなってしまった。

コンペを優先すべきか、それとも、壊れかかっているコウタとの関係を修復すべきか。わたしは、人生最大の選択を迫られていた。

コウタの来訪と亀裂

金曜日。コンペの最終提出まであと二日という、最も切羽詰まった日に、コウタがアパートにやってきた。

わたしはコウタのために、もやし炒めではなく、バイト代を切り詰めて作った安売りの豚肉を使った生姜焼きを用意した。マメには、豚肉の煮汁で味付けした特別食だ。

久しぶりに会うコウタの顔は、少し痩せて見えた。彼はわたしの部屋を見回し、そして、マメを見て、驚きに目を見開いた。

「ハルカ…その犬は…?」

マメは、わたしの足元に座り、知らない人間に対するいつもの「ムッ」顔をコウタに向けていた。

「この子は、マメだよ。去年の冬から、一緒に暮らしているの」

わたしがそう言うと、コウタの表情が凍りついた。

「聞いてないぞ!ハルカ、君は僕に、犬を飼っていることを隠していたのか?」

「ごめん、コウタ。話そうと思ってたんだけど、このアパート、ペット禁止で…大家さんに内緒で飼ってるから、誰にも言えなくて」

「内緒?僕にまで?僕とハルカは、秘密のない関係じゃなかったのか?」

コウタの声は、怒りというより、裏切られた寂しさに満ちていた。

「僕は、君が都会で夢を追うのをずっと応援してきた。でも、電話をしてもデザインの話ばかり。生活の中心が僕じゃないのは分かっていた。でも、まさか、僕に内緒で『家族』を持っていたなんて…」

コウタの視線は、マメに向けられた。それは、わたしを裏切った対象を見るような、冷たい視線だった。

「僕たちが遠距離で苦しんでいる間に、君はここで、この犬と、新しい生活を築いていたんだな」

わたしは、反論できなかった。コウタの言う通りだ。わたしは、コウタとの関係を維持する努力を怠り、その寂しさの穴を、マメとの温かい生活と、デザインへの情熱で埋めてしまっていたのだ。

「コウタ…違う。マメは、わたしの…」

「違うって何だ!僕とこの犬、どっちが大事なんだよ!」

コウタは、感情的になり、テーブルを叩いた。その音に驚き、マメが怯えてわたしの服の中に隠れた。

「コウタ!マメを怖がらせないで!」

わたしは思わず、コウタを拒絶するように、マメを抱きしめた。その瞬間、コウタの顔は絶望に染まった。

「…分かったよ、ハルカ。僕の居場所は、もうここにはないようだ」

究極の選択

その夜の六畳間は、重苦しい沈黙に包まれた。マメは、わたしの膝の上から離れない。

コウタは、壁際に座り、小さな声でわたしに尋ねた。

「ハルカ、僕は君の夢を応援したい。でも、僕は寂しい。この先、君が有名になっても、僕たちは遠距離のままだ。そして、君はいつも仕事と、その犬を優先するんだろう」

コウタは、深く息を吸い込んだ。

「ハルカ。決めてくれ。この犬を飼い続けるなら、僕たちはもう終わりだ。僕が地元に戻る前に、はっきりさせてくれ」

究極の選択だった。

わたしが十代の頃から愛し、将来を誓い合ったコウタ。彼との温かい未来。

それとも、この六畳間の孤独を埋め、デザイナーとしての夢を叶える力を与えてくれたマメとの生活。

わたしは、コウタの悲痛な視線と、わたしの服の中で小さく震えるマメの温もりを交互に感じた。

「ごめん、コウタ。わたし、今、デザインの夢を追いかけることを、諦められない。そして、マメとの生活を、もう手放せない」

わたしは、絞り出すような声で言った。

「マメは、わたしにとって、単なるペットじゃない。この都会で、わたしが正直でいられるための魂なの。マメとの生活が、わたしのデザインのすべてなの。貧乏も、孤独も、マメがいてくれたから乗り越えられた」

「…つまり、僕よりも、この犬とデザインが大事だと」

「…そうかもしれない。ごめん」

わたしは、コウタを傷つけるのが怖くて、ずっと目を背けてきた真実を、今、この六畳間で突きつけられていた。わたしは、コウタとの恋愛よりも、マメとの生活と夢を、心の底で選んでいたのだ。

決別と新たな決意

コウタは、しばらくの間、わたしをじっと見つめていた。その瞳には、諦めと、ほんの少しの恨めしさが混ざっていた。

「分かったよ。僕の負けだ。…ハルカ、君はもう、僕が知っているハルカじゃない。さよなら」

コウタは、テーブルに置いてあった生姜焼きの皿に手を触れることもなく、静かに立ち上がり、ドアを開けた。

「コウタ…」

わたしが声をかけるより早く、彼はアパートの廊下に消えていった。

彼の足音が完全に聞こえなくなるまで、わたしはマメを抱きしめたまま、泣き崩れた。それは、マメの病気の時とも、大家さんに叱られた時とも違う、人生の大きな別れの涙だった。

泣き止むと、わたしはマメの顔を両手で挟んだ。

「マメ。ごめんね。わたし、大事な人を傷つけてしまった。でも、もう迷わない。あんたが、わたしの真の家族よ」

わたしは、涙を拭い、PCに向かった。コンペの最終提出まで、もう時間が残されていない。

わたしは、デザインの仕上げに取り掛かった。デザインテーマは「未来の生活を彩るデザイン」。そのデザインの中央には、一人の女性と一匹の柴犬が寄り添う、温かいイラストが配置されていた。

そのデザインには、恋人との別れで生まれた悲しみの深さと、マメへの揺るぎない愛情が、これまでにないほど強く、そして正直に込められていた。

翌日、わたしは、この愛と孤独から生まれたデザインを、学内コンペに提出した。孤独ではない。マメという真の家族がいる。この六畳間から、わたしは世界を変えてみせる。

【第5話「遠い恋人と、最優秀賞のプレッシャー」 完】

🐶第6話(最終話)「三十万円のマグロと、六畳間のプロデビュー」

張り詰めた日常

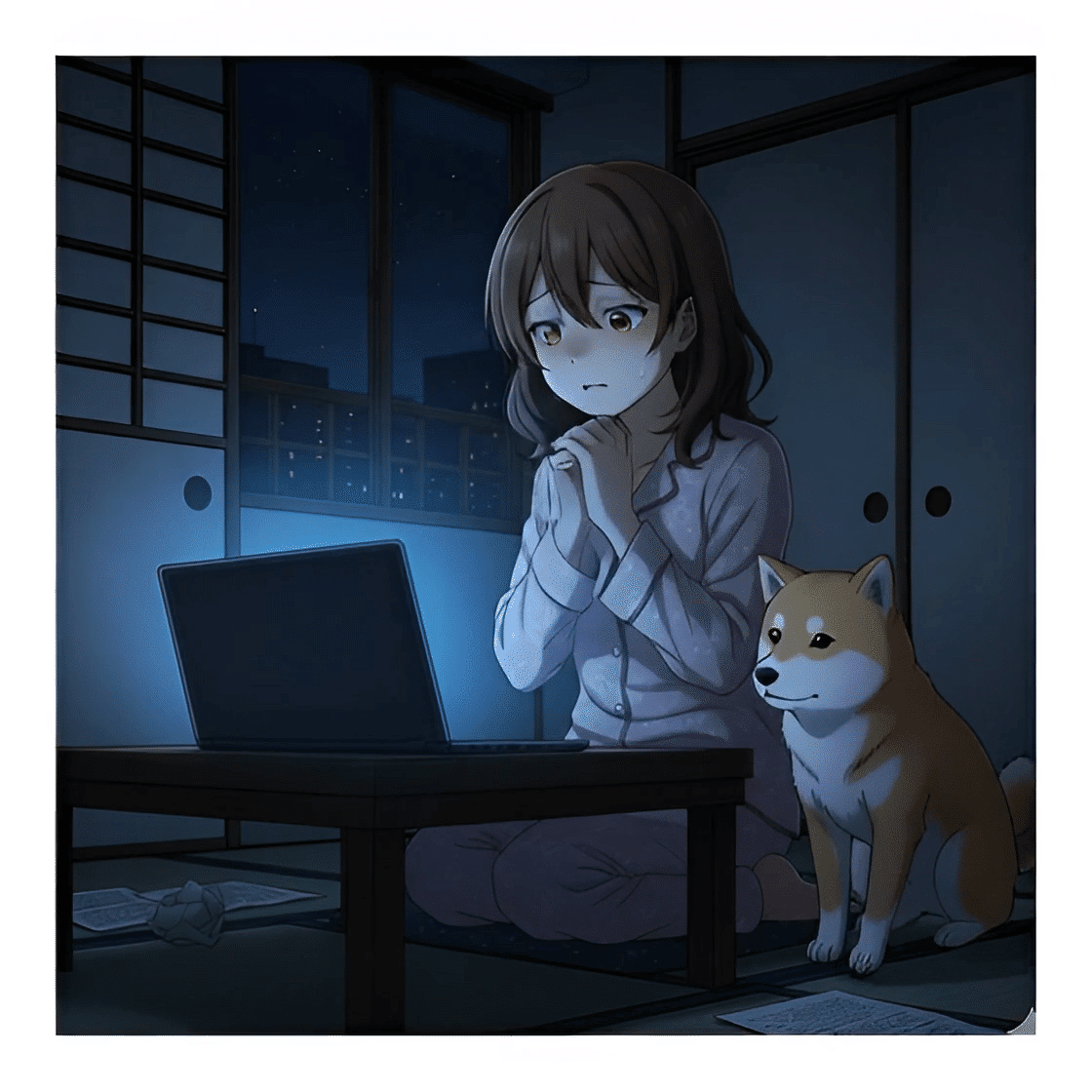

学内コンペに作品を提出してから、一週間が経過した。結果発表までのこの待機期間は、これまでで最も長く、そして精神的に張り詰めた時間だった。

わたしの六畳間は、すっかり静かになっていた。徹夜でキーボードを叩く音も、デザインソフトを操作するクリック音もない。わたしは、すべてのエネルギーをコンペに注ぎ込み、今は抜け殻のようだ。

「マメ。わたし、本当に最優秀賞獲れるかな」

わたしは、マメを膝に乗せながら、弱音を吐いた。マメは、いつものように「ムッ」とした顔でわたしの顔を見上げ、その小さな舌でわたしの顎をペロリと舐めた。それは、「大丈夫だ」と言っているように感じた。

しかし、わたしはコンペのプレッシャーよりも、コウタとの別れの痛みを引きずっていた。彼は、わたしの人生から、あまりにも静かに、そしてあっけなく消えていった。

(わたしは、本当にこれで良かったのかな。夢と、マメとの生活のために、一番大切だった人を手放してしまった。)

後悔と寂しさが、時折、波のように押し寄せてくる。貧乏な生活は、孤独を紛らわせるための忙しさがあったから耐えられた。だが、今は心にぽっかりと穴が空いてしまったようだ。

マメの無償の愛と大家さんの温もり

マメは、わたしの精神的な不安定さを敏感に察知していた。

この一週間、マメはかつてないほど、わたしのそばから離れなかった。散歩から帰ると、すぐにわたしの膝の上に乗り、夜はわたしが布団に入ると、遠慮なく腕の中に潜り込んできた。

わたしの心の中が不安と寂しさで冷え切っている時、マメの小さな体温だけが、わたしの心を温め、繋ぎ止めてくれた。

ある朝、わたしがうとうとしていると、玄関のドアがノックされた。

「ハルカさん!いるかい!」

大家さんのカツノさんだ。わたしは慌ててマメを布団の中に隠した。

「は、はい!います!」

わたしが玄関を開けると、カツノさんは、いつも通りの厳しい顔で立っていた。

「最近、静かだね。また変な病気でももらったんじゃないだろうね」

「いえ、違います!ただ、学校のコンペが終わりまして…今は結果待ちです」

「フン。大したことないものに、人生を賭けるんじゃないよ。だがな、腹は減るだろう」

カツノさんは、そう言うと、わたしに小さなタッパーを押し付けた。中には、カツノさんが作ったであろう、具沢山の肉じゃがが入っていた。

「これでも食べて、ちゃんと栄養をつけな。マメには、じゃがいもは少なめにしときな。消化に悪いからね」

カツノさんは、肉じゃがを渡すと、一言の返事も待たずに去っていった。

(大家さんまで…わたし、本当に周りの人に支えられているんだ。)

肉じゃがの温かさと、マメの無言の愛情。コウタとの別れで傷ついたわたしの心を、この六畳間の「秘密の家族」たちが、必死に守ってくれているのが分かった。わたしは、カツノさんが作ってくれた肉じゃがを、マメと一緒に少しだけ食べ、コンペの結果を待つことにした。

運命の結果発表

そして、運命の結果発表の日。

わたしは、専門学校の講堂で、他の学生たちと一緒に、壇上のサトウ先生を緊張の面持ちで見つめていた。

サトウ先生は、相変わらず無表情で、淡々と審査の講評を進めていく。優秀賞、準優勝と、次々に発表されていくが、わたしの名前は呼ばれない。

(ダメだったか…やっぱり、恋人との別れで心が乱れたのが、デザインにも出てしまったんだ…)

諦めかけたその時、サトウ先生は、静かに壇上で最後の作品の画像をスクリーンに映し出した。

それは、わたしが最後に提出した、「愛と孤独」が詰まったデザインだった。

「そして、最優秀賞だが…この作品に決まった」

講堂が、どよめきに包まれる。

「テーマは『未来の生活を彩るデザイン』。デザイナーは、ハルカ・ナカムラ君だ」

わたしの名前が呼ばれた瞬間、体中の力が抜けた。周りの友人たちが拍手で祝福する中、わたしは震える足で壇上へと上がった。

サトウ先生は、わたしに最優秀賞のトロフィーを手渡し、そして、わたしの耳元で、小さな声でこう言った。

「ハルカ君。審査員は、このデザインに込められた『孤独と、それにも勝る揺るぎない愛』を評価した。正直な愛は、最高のデザインを生む。それを、忘れるんじゃない」

先生の言葉は、コウタとの別れを肯定してくれたように聞こえた。わたしは、トロフィーを抱きしめ、壇上で、堪えきれずにまた泣き出してしまった。

最優秀賞。賞金は、三十万円だ。

喜びの三十万円

最優秀賞を受賞してから二日後、わたし、ハルカの口座に賞金三十万円が振り込まれた。

通帳に記された金額を見て、わたしは感極まってしまった。もう、あの時のように七千円しか手元にないという絶望はない。マメの命と健康を、お金の心配なしで守ることができる。

わたしは、衝動的に最新のPCやブランド品を買おうとはしなかった。貧乏生活が長かったわたしにとって、贅沢品は、今、必要のないものだと分かっていたからだ。

わたしが最初にしたことは、大家さんのカツノさんの元へ行くことだった。

「大家さん!これ、マメの病気の時に貸してくださったお金です!本当にありがとうございました!」

わたしは、カツノさんに借りていた金額を、お釣りがいらないように正確に数えて返した。カツノさんは、厳しい表情を崩さぬまま、お金を受け取った。

「フン。返せるなら、最初から借りるんじゃないよ。だが、約束は守る。あんたはやっぱり、真面目な子だ」

カツノさんは、そう言うと、わたしに改めて深く頭を下げる隙も与えず、部屋へと戻っていった。

続いて、わたしは残りの賞金の大半を、マメの「病気貯金」専用の口座に入金した。これで、もしマメがまた病気になっても、すぐに最高の治療を受けさせてあげられる。

貧乏からの解放。それは、高価なものを買うことではなく、大切なものを守れる力を手に入れることだった。

「三十万円のマグロ丼」

その夜、わたしはマメと二人きりの「成功記念パーティー」を催した。

わたしは、賞金の中から、少しだけ奮発した。スーパーの特売品コーナーではなく、鮮魚コーナーへ直行した。

「一番いい、本マグロの赤身をください」

わたしは、胸を張って言った。

六畳間のちゃぶ台の上には、艶やかな光沢を放つ高級な本マグロが、ご飯の上に惜しげもなく盛られた、豪華な「三十万円のマグロ丼」が鎮座していた。マメにも、マグロを熱湯でさっと湯通しして、ドッグフードに混ぜた特別食を用意した。

「マメ!これが、あんたとハルカが頑張ったご褒美よ!召し上がれ!」

マメは、これまで見たことのないほど目を輝かせ、豪快にマメ用マグロ丼をかき込み始めた。

わたしも、念願の本マグロを口にした。その味は、トロリと舌の上で溶け、濃厚な旨味が口いっぱいに広がる。

美味しい。本当に、心から美味しい。

しかし、その瞬間、わたしの目からは、再び大粒の涙がこぼれ落ちた。それは、悲しい涙でも、無力さの涙でもない。

「報われた」という、純粋な喜びと、マメへの感謝の涙だった。

(あの、半額シール付きのマグロ丼の味を、わたしは一生忘れない。あの時の涙と、マメの温もりがあったからこそ、この三十万円のマグロ丼にたどり着けたんだ。)

わたしは、成功の味を噛み締めながら、マメを抱きしめた。

プロの誘いと師の助言

翌日、専門学校に行くと、サトウ先生に呼び出された。

サトウ先生は、相変わらず厳しい顔だったが、その手には、一枚の封筒が握られていた。

「ハルカ君。最優秀賞の副賞として、卒業後に向けて、デザイン会社への推薦が決定した」

先生は、封筒をわたしに差し出した。

「ただし、忘れるな。君のデザインの魂は、貧乏でも愛に溢れた、君の日常にある。この都会の派手さに惑わされて、その六畳間と、その犬を手放すようなことがあれば、君のデザインはすぐに死ぬだろう」

サトウ先生は、厳しい指導者から、わたしの未来を導く「師」へと変わっていた。

「そして、当面は、学外の小さな仕事の紹介も行う。ただし、絶対に、あの犬との時間を犠牲にするな。それが、プロとして生き残るための、君にとっての唯一の条件だ」

「はい!絶対に、忘れません!」

わたしは、胸の中で、マメと六畳間への誓いを立てた。

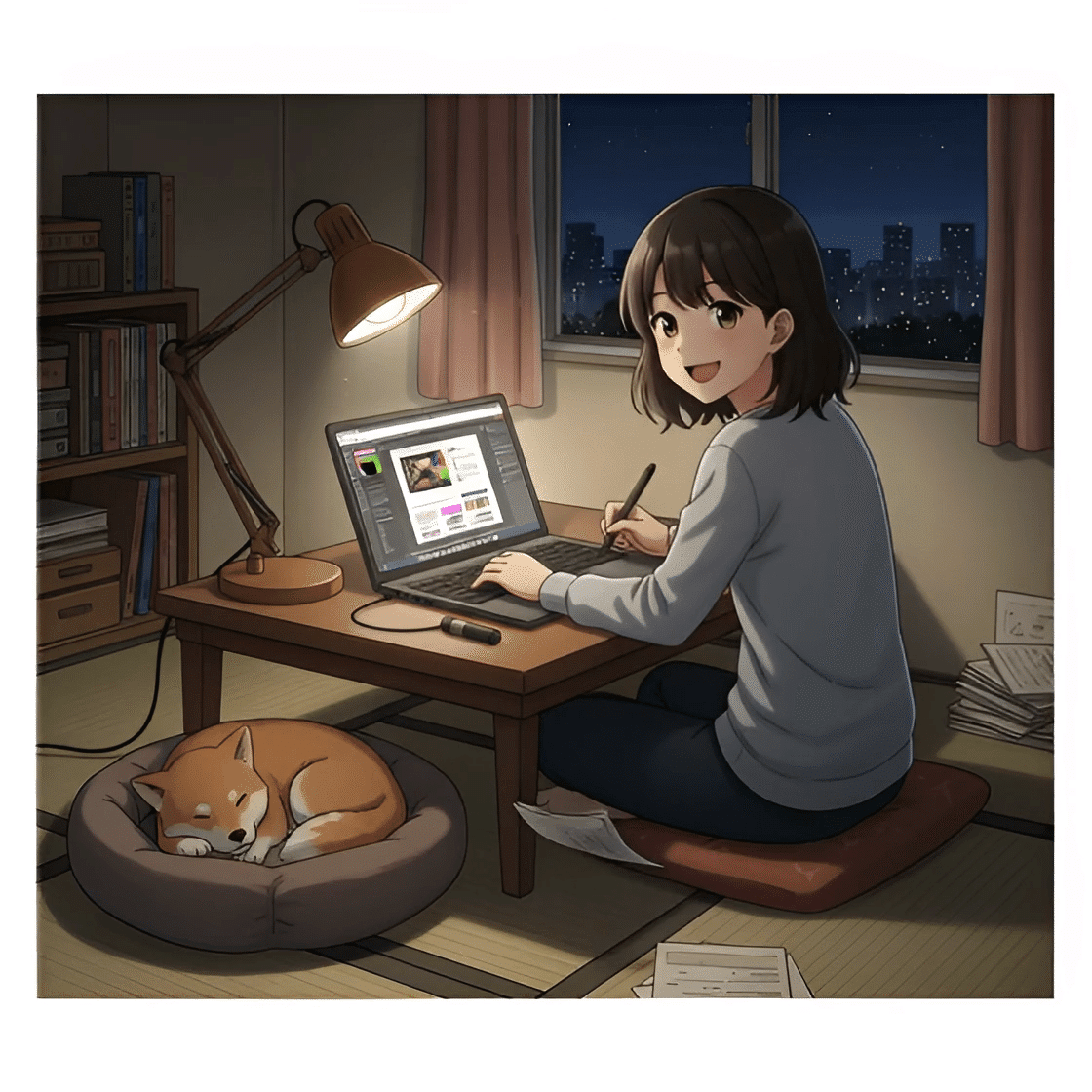

六畳間のプロデビュー

数日後。わたしは、獲得した賞金で、高性能な中古のノートPCを購入した。これで、学校のPCに頼らず、自宅の六畳間でデザインの仕事ができる。

わたしは、アパートを引っ越すことも、コウタと別れた寂しさを紛らわすために、誰かを部屋に入れることもしなかった。この六畳間こそが、わたしとマメの聖域であり、デザインの源泉だからだ。

その夜、わたしは新しく手に入れたノートPCを開いた。サトウ先生から紹介された、初めてのプロの仕事の依頼書が画面に表示されている。

マメは、わたしの足元で丸くなり、スヤスヤと寝息を立てている。

わたしは、マメの頭を撫でた。そして、キーボードの上に手を置いた。

貧乏だけど、わたしは幸せだ。

孤独だけど、マメという真の家族がいる。

わたしは、この六畳間から、マメとの日常の温かさをデザインに乗せて、世界に届けていく。

明日から、わたしとマメの生活日記は、「貧乏学生のサバイバル」から、「六畳間のプロデザイナーの挑戦」へと、新しい物語を紡ぎ始める。

【子犬とわたしの生活日記:完】

🐶その後のハルカとマメ:六畳間のエピローグ

最優秀賞を受賞し、プロの道を歩み始めてから、二年が過ぎた。

ハルカは、専門学校を卒業した後も、あの六畳間のアパートを出なかった。サトウ先生の助言、そして何よりマメとの絆が、この部屋こそが自分のクリエイティブの原点であることを教えてくれたからだ。

🏢 六畳間のデザイン工房

今やハルカの六畳間は、文字通り「デザイン工房」となった。中古のノートPCは、賞金で買った高性能なデスクトップPCに変わり、部屋の隅には大きな液タブが置かれている。貧乏生活からは脱却したが、ハルカの生活様式はほとんど変わっていない。

- 食事: 今でもスーパーの特売品を探す癖は抜けない。ただ、「もやし炒め」に加えて、週に一度は、マメにも安心な国産の鶏肉を奮発するようになった。

- マメの貯金: マメの「病気貯金」は順調に増え、もはやちょっとした緊急事態では動じない余裕ができた。

- デザイン: ハルカのデザインは、技術的な洗練さに加え、その「温かい情緒」と「物語性」が高く評価され、地元の小さなクライアントだけでなく、全国的なWebデザインの仕事も舞い込むようになっていた。クライアントからは、「あなたのデザインには、そこに暮らす『生活の匂い』がする」と評されることが多い。

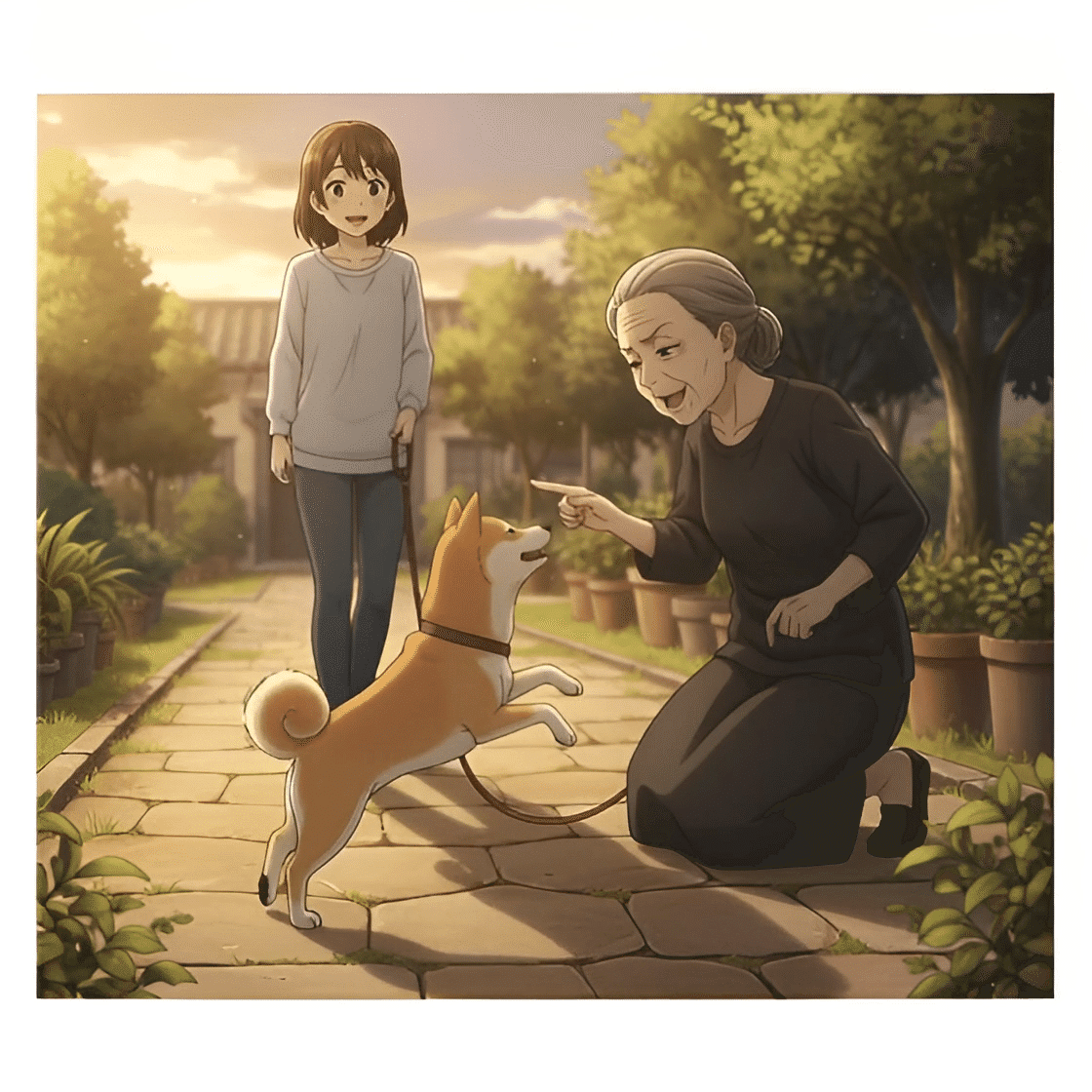

🌸 大家さんとマメ

大家さんのカツノさんとの関係も、すっかり変わった。

カツノさんは、アパートの他の住人には変わらず厳しいが、ハルカの六畳間の前を通る時は、必ずノックをするようになった。そして、時々、ハルカの返事を待たずに、そっと煮干しの佃煮や、マメ用の手作りクッキーを玄関先に置いていく。

カツノさんは、マメの存在を公には認めないが、マメが散歩に出かける時間帯に、ちょうどアパートの植木の手入れを始め、マメの脱走防止の「見張り役」を暗黙のうちに買って出てくれていた。

ハルカは、カツノさんの温かいサポートに感謝しつつ、カツノさんの肉じゃがの美味しさには、いまだにデザインのヒントが隠されているのではないかと考えている。

🐕 変わらない愛

マメは、ハルカの成功や部屋の変化には一切興味がない。マメにとって最も重要なのは、「ハルカが隣にいること」と「ご飯の時間」だけだ。

プロのデザイナーになっても、ハルカが忙しく作業していると、マメは容赦なく「ムッ」とした顔でわたしのPCの前に座り込み、「仕事より、わたしとの時間だ」と主張する。

それが、ハルカにとって何よりも大切な心のブレーキだった。

ある日の夜。

ハルカは、大きな仕事の締切を終え、マメを抱きしめた。窓の外には、都会の喧騒が広がっている。

「マメ。私たち、頑張ったね。この六畳間から、世界を変えるんだよ」

マメは、ハルカの腕の中で満足そうに目を閉じ、小さな寝息を立てる。

貧乏だけど、幸せだった日々。

その原点が、今もなお、ハルカの温かい日常と、世界に届けるデザインの源泉であり続けている。

マメとハルカの「六畳間のプロデザイナー生活」は、これからも、ずっと続いていく。

🐶子犬とわたしの生活日記 | おしまい!!

マメとハルカのかけがえのない日々が続いていく

(完)

コメント