第1話:錆びついた翼と「守るための嘘」

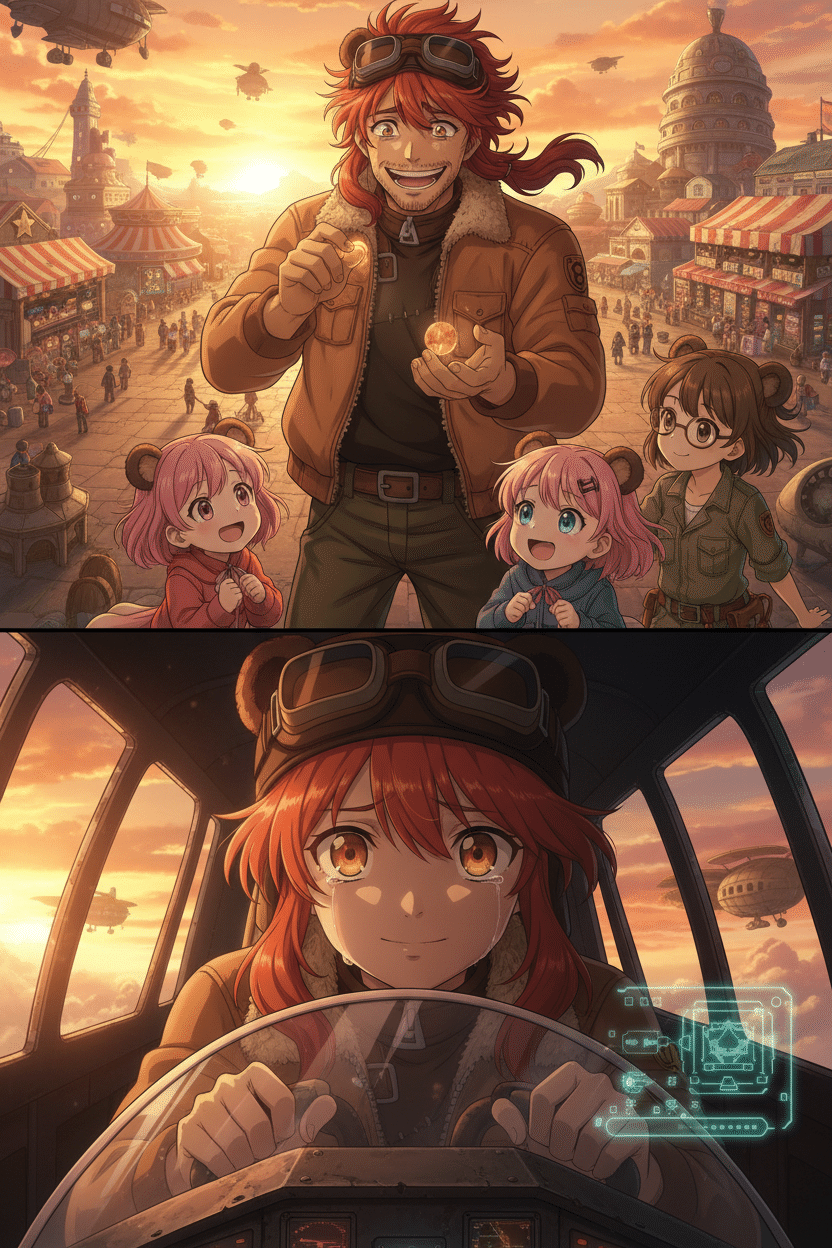

雲海が燃えるような黄金色に染まり、地平線の彼方に沈みゆく夕暮れ時。境界の浮遊島「アウター・リム」の片隅に、ひっそりと佇む小さなガレージには、金属を叩く乾いた音と、散発的に弾ける青白い火花が絶え間なく響き渡っていた。この島は、繁栄の極みにある中央都市セントラルの光が届かぬ、空の吹き溜まりだ。崩れかけた石造りの壁には蔦が絡まり、剥き出しの錆びた鉄骨が入り混じる廃墟のような場所だが、行き場を失った三姉妹にとっては、ここが唯一の聖域であり、父との繋がりを感じられる最後の砦でもあった。

ガレージの中は、焼けたオイルの重い匂いと、古い金属が酸化した独特の香りが層を成して沈殿している。その薄暗い空間の中で、一人の少女が機体の底に潜り込み、絶え間なく降り注ぐ火花を浴びながら作業を続けていた。

「……お姉ちゃん、ここの第4燃料ライン、もう一回締めておいたよ。継ぎ目から漏れてた微細なスカイ・ガスの圧力がこれで安定するはず。私の特製『モモ式高圧ブースター』も組み込んでおいたから、出力は理論上、従来の1.5倍ね! ……ただし、いつ爆発しても文句は言わないでよ? この回路、半分は私の直感と、お父さんの古いノートの隅にあった暗号のような落書きをヒントに組んでいるんだから。でも、あのアカデミックな連中が作る教科書通りの機体じゃ絶対に出せない、規格外の加速を見せてくれるはずだよ」

工具を片手に、油と煤に汚れた顔を上げたのは、メカニック兼発明家のモモだった。青い髪を短くまとめ、瓶の底のような分厚い眼鏡の奥で、彼女の知的な瞳は、未知の機械に挑む狂気的な興奮と、拭いきれない姉への不安で揺れている。彼女の指先は、複雑な配線をまるで神経を繋ぎ合わせるかのように繊細に扱い、壊れた機械の微かな声を聞き取っているかのようだった。

「助かるわ、モモ。あなたがいなきゃ、この翼は空に憧れるだけの重い鉄屑のままでしたね。……この重さが、私たちの決意の重さそのもの。お父さんが言っていた『空の底』には、これ以上の重圧が待っているはずよ。彼はいつも、私たちにその世界の過酷さを感じさせないように、どんなに辛い時でも道化のように笑っていたけれど……今ならわかるの。あの笑顔が、どれほど必死に私たちを過酷な現実から守るための、不器用な盾だったか」

若き女性パイロット――レーナは、赤茶色の短い髪をかき上げ、使い込まれたゴーグルを額に押し上げた。彼女の鋭い瞳には、父レナートから受け継いだ空への情熱と、それ以上に深い、凍てついた決意が宿っている。彼女の髪の間からは、丸く愛らしいパンダの耳が、周囲の音を拾うようにぴくりと動く。それは彼女たち姉妹が、かつて空を統べたといわれる伝説の「パンダ帝国」の微かな血筋を引いている証でもあった。だが、現代の人間が支配するこの空において、その耳は高貴な誇りなどではなく、忌むべき過去、あるいは差別と好奇の目に晒されるための標的(ターゲット)でしかなかった。世界の浮力を司るエネルギーを独占する支配層『スカイ・キーパーズ』にとって、帝国の血を引く者は、その利権を脅かす「失われた技術の正統な継承者」という名の、排除すべきノイズでしかなかった。

「お姉ちゃん、モモちゃん! 見て見て、最新の気象予報データが手に入ったよ! 闇市の商人から秘蔵の笹団子三つと交換してきちゃった! 情報の鮮度としては、セントラルの軍用予報にも負けてないはずだよ」

ガレージの入り口から、桃色の髪をなびかせて勢いよく飛び込んできたのは、三姉妹の末っ子でありナビゲーターのアオイだった。彼女はトレードマークのピンクのマフラーを風に揺らしながら、自作のホログラム・タブレットを掲げた。

「明日の夜、北西の海域に巨大な上昇気流が発生するみたい。そこに乗れば、中央都市(セントラル)への最短ルートに乗れるはずだよ! この風は、まさに神様がくれた、私たちへの招待状だね! これなら、検問を避けて、あの光り輝く地獄へ飛び込めるよ!」

「完璧なタイミングね、アオイ。……行くわよ、セントラルへ。私たちを汚れた存在として追い出した、あの欺瞞に満ちた空へ。すべての答えがある場所へ。私たちの名前と居場所を奪った連中が、一番見たくない顔を見せに行きましょう。覚悟はいい? 戻れる保証はないけれど、死ぬよりも、何も知らずにここで朽ちていく方が怖いの」

だが、その時だった。ガレージの深い影から、不意に、しわがれた声が響いた。 「本当に飛べるのかい? その継ぎ接ぎの翼で。……『レナート』の娘たちが、またあの呪われた、光に満ちた地獄へ戻ろうというのか」

背後から響いた掠れた声に、三人の動きが凍りついたように止まった。立っていたのは、パイプを燻らせた、引退した元レーサーの老人だった。彼の瞳には、かつて自分が自由を謳歌した空への執着と、それ以上に深い、償いきれない後悔の念が宿っていた。

「レナート」――その名を聞いた瞬間、レーナの瞳に鋭く冷たい火が灯った。伝説のレーサーでありながら、十年前のグランプリで突如として失踪し、その直後に八百長疑惑をかけられた父。だが、姉妹は知っていた。父はレースの裏で、浮遊島を空に繋ぎ止めている古代技術「スカイコア」のエネルギーが、『スカイ・キーパーズ』によって不当に搾取され、世界が緩やかな死に向かっていることを突き止めていたのだ。

「奴は、お前たちを守るために、自ら泥を被って消えたんだ」 老人の言葉が、静かなガレージに重く響く。 「スカイ・キーパーズは、真実に近づいたレナートの口を封じるだけでなく、その才能を色濃く受け継いだ娘たち——特にお前、レーナをも排除し、実験体として利用しようとしていた。奴が死を偽り、悪名を背負って逃亡したのは、お前たちの存在を奴らの冷酷な監視網から逸らすための、唯一にして最大の賭けだったのだ。奴はお前たちをただの『犯罪者の遺族』として、奴らの関心の外に置いた。それが奴なりの、あまりに不器用で、身を切るような愛だったのだよ」

レーナは操縦桿を握る手に力を込めた。父が愛した、そして自分たちを救うために捨て去った空は、今や巨大な監獄のように思えた。 「……おじいさん、その名前で呼ばないでって言ったはずよ。私たちはもう、自分たちの名前さえ捨てた。この機体が空に浮く時、私たちは『レナートの娘』ではない。父が命を懸けて守ろうとした自由と、奪われた世界の真実を取り戻すために飛ぶんだから。たとえそれが、空を統べる理すべてを敵に回すことになっても。夜明け(黎明)を待つのはもう、おしまいよ」

錆びついたガレージの中で、三人の少女たちの、そして一つの家族の「逆襲」への序曲が、静かに、しかし熱く奏でられようとしていた。

第2話:墓場の探求者と「エースパンダ」の誕生

空が深い紺色に溶け込み、浮遊島が厚い雲の影に隠れる深夜。三姉妹は、島の北端にある立ち入り禁止区域「スクラップの墓場」へと足を踏み入れていた。そこは墜落した機体の残骸や、数百年前に滅びた古代文明の遺物が積み重なる、空の亡霊たちの終着駅だ。朽ち果てた金属の巨神たちが、月光を浴びて墓標のように立ち並び、風が吹くたびに金属同士が擦れる、すすり泣くような音が響く。

「ここにあるジャイロ・スタビライザーさえ手に入れば、お姉ちゃんの反射神経に機体がついていけるようになるはずなんだけど……あ、でも、あの巨大なエンジンの下は崩れやすいから気をつけて! 一度埋まったら、スカイコアの底まで真っ逆さまだよ。……あ、あれは何? 誰かいるの?」

モモがサーチライトを振り回し、巨大なタービンの残骸の下を覗き込むと、霧の向こう側に、奇妙な集団がいた。 それは、数十体の小さなパンダ型ロボット――『ミニパンダ』たちだった。彼らは「ピポパ!」と小鳥のような電子音を鳴らしながら、バラバラになったボルトや歯車を拾い集め、驚くべき手際で何かを修理していた。彼らの動きには一分の迷いもなく、まるで壊れた機械の微かな記憶を、直接空間から読み取っているかのようだった。

「……ミニパンダ。帝国のマスコットにして、万物の修復者。彼らはスカイハーフを浮かせている目に見えぬエネルギー流を、人知れず守り続けているのだ。帝国が滅びても、彼らの使命は終わっていない。修復こそが彼らの祈りなのだから」

霧の奥から、低い、重厚な声が響いた。現れたのは、全身を古びた包帯でぐるぐる巻きにし、重なり合う複数のレンズをカチャカチャと鳴らしながら覗き込む『ミイラパンダ』だった。その姿は異様だったが、漂う雰囲気には数千年の時を経た賢者のような静謐さがあった。

「私は記憶を失った探求者。だが、この小さな守護者たちは知っている。君たちが、父レナートが命を懸けて守り抜そうとした最後の『希望』であることを。……奴はスカイコアの暴走と搾取を止めようとして、コアの意志そのものに飲み込まれた。スカイ・キーパーズの手から世界を救うために。奴はお前たちに、この残酷な真実から目を逸らして生きてほしかったのだよ。だが、血は嘘をつけないというわけだ」

ミイラパンダは、手元で青白く不思議に輝く立方体『グラビティ・コア』を取り出した。 「これを持って行け。スカイ・キーパーズが今この瞬間も血眼で探している、世界を修復するための鍵——通称『スカイコアの欠片』だ。奴が消えた本当の理由は、このコアを奴らの私欲に満ちた手に渡さないため、そしてお前たちをコアを巡る凄惨な争いから遠ざけるためだった。これがあれば、君たちの機体は物理法則を超越した『浮力』を得るだろう」

「これが、お父さんが言っていた『第二の心臓』……私たちを守り、そして導くための翼なのね」 モモが興奮に震える手でそれを受け取った。その小さな箱からは、かつて父が娘たちを抱きしめた時のように温かく、力強い鼓動のようなエネルギーが伝わってくる。

「ただし、忘れるな。名を名乗れば、お前たちの命は一瞬で奪われる。支配層は生存者を許さない。セントラルの顔認証システムはお前たちの素顔を決して逃さないだろう」 ミイラパンダの声が夜の静寂を切り裂くように厳しさを増す。 「空に名前はいらない。必要なのは、嵐の中でも折れぬ意志と、己を消し去る覚悟だけだ。君が自分を捨てた時、初めて機体は君の真の翼となるだろう。仮面を被れ、少女よ。仮面こそが、お前の自由を守る唯一の盾となる」

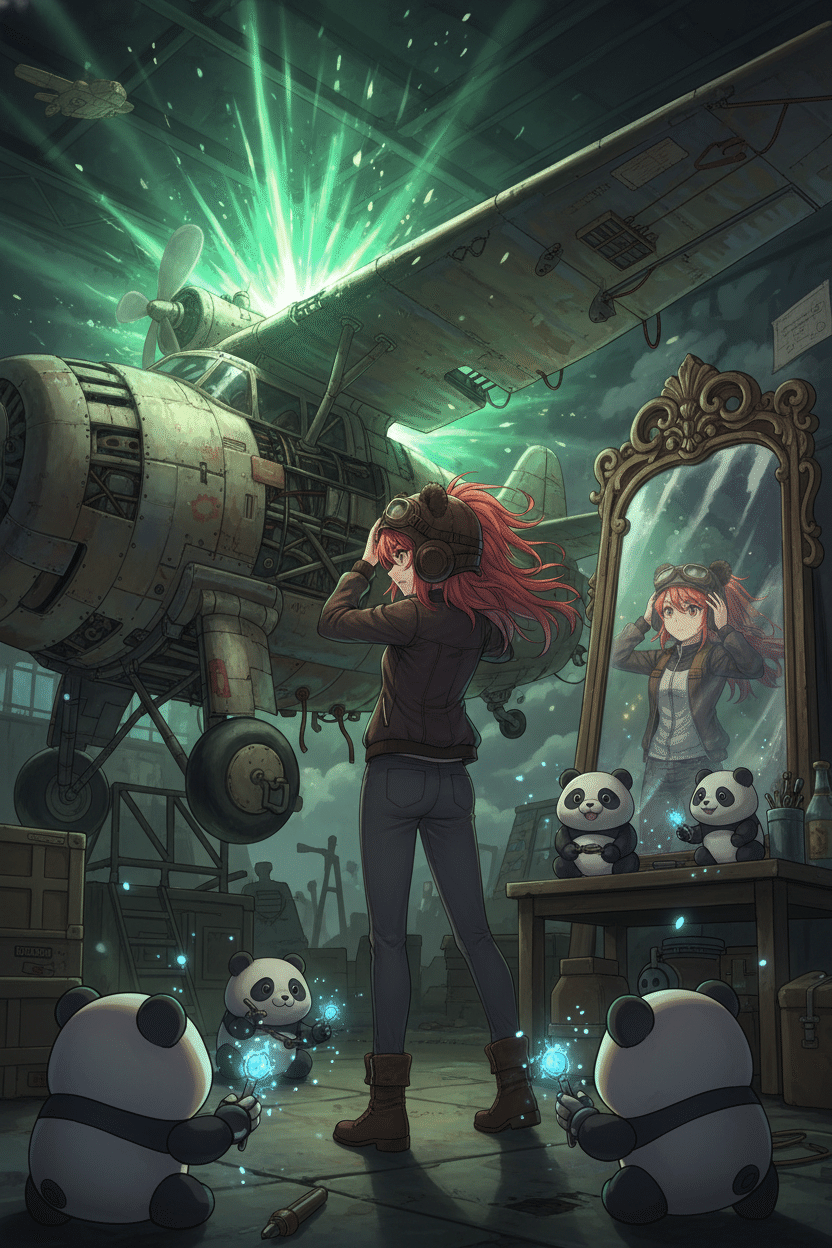

ガレージに戻ったレーナは、棚の奥の埃を被った箱から、母との唯一の思い出である「パンダ耳付きの飛行ヘルメット」を手に取った。それは、かつて幼い頃に母が手縫いで作ってくれた遊び用の防護帽だ。

彼女がそのヘルメットを頭に被せた瞬間、ガレージの空気が一変した。それは単なる防護具ではない。愛する父と別れたあの日から、彼女が自分自身の恐怖や悲しみを封じ込めるために作り上げてきた「心の仮面」を、物理的な形として具現化したものだった。

「今日から私は、レーナとしての名前を捨てる。……私は、『エースパンダ』。レーナという少女を殺し、空の真実を暴くための装置よ」

彼女の声は、ヘルメットのシールド越しに少し低く、どこか冷徹な響きを帯びた。明るく、不敵で、どんな嵐をも笑って切り抜ける天才レーサー「エースパンダ」。それは彼女が世界を欺くために用意した完璧な役どころだった。しかし、そのヘルメットの下にある、ゴーグルを外したレーナの瞳は、決して誰にも見せぬよう、氷のような孤独で厚く閉ざされていた。彼女が「エースパンダ」として明るく振る舞えば振る舞うほど、内側のレーナは深く沈んでいく。自分さえも騙し通すという、悲壮なまでの決意だった。

ミニパンダたちが一斉に「ピポッ!」と歓声を上げ、ロストバンブーのエメラルド色の光が、偽りの世界への宣戦布告のようにガレージ全体を包み込んだ。

第3話:天空の共鳴と黄金の翼

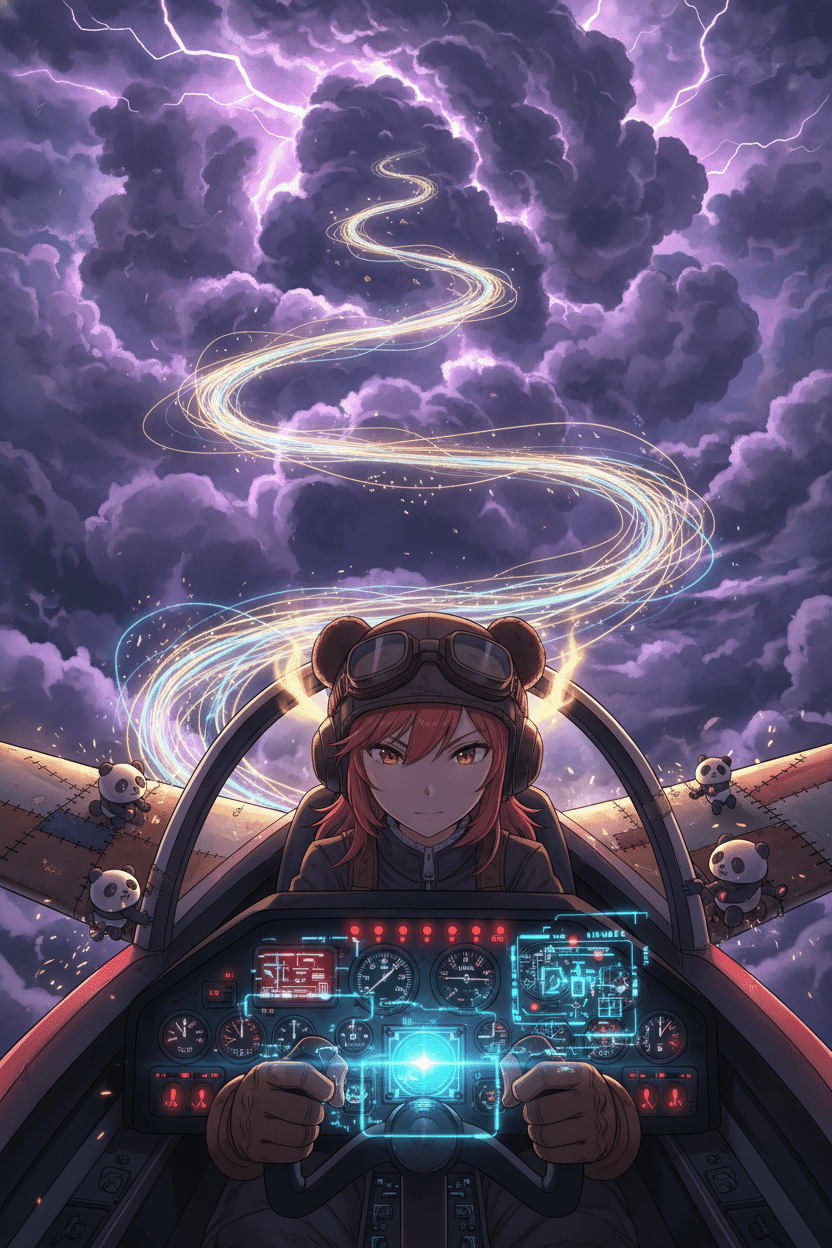

テストフライトの夜。レーナたちの機体は、中央都市へと続く「死の回廊」と呼ばれる、観測史上最悪の巨大な雷雲に突っ込んでいた。紫色の巨大な稲妻が龍のようにのたうち回り、暴力的な下降気流が機体を容赦なく叩きつける。機体は激しく軋み、ボルトの一本一本が限界を超えて悲鳴を上げていた。

「お姉ちゃん、ダメだよ! この風圧、計算を遥かに超えてる! ジャイロが追いつかない、機体がバラバラになっちゃう! 計器が全部真っ赤だよ!」 アオイが耳を塞ぎながら絶叫する。 「モモ、ブースターを最大にして! 全エネルギーを前方シールドに回して!」 「とっくにレッドゾーンよ! でもミニパンダたちが外装を掴んで必死に修復してる……あと三分、あと三分だけ持たせて! じゃないと、グラビティ・コアの出力が逆流して私たちが蒸発しちゃう!」

死の恐怖がレーナの全身を支配しようとしたその時、ミイラパンダから受け取った「グラビティ・コア」が、彼女の加速する心拍に呼応するように、激しく、そして熱く脈打った。その鼓動は、彼女のパンダ耳を通じて、世界を構成する「重力の網」を直接感じさせていた。

「エースパンダ」としての不敵な笑みを仮面に刻みながらも、内側の「レーナ」は静かに風を聴いていた。恐怖を仮面で隠し、感覚を空へと開放する。それは自己を消失させるほどの、極限の集中だった。

(……聴こえる。荒れ狂う風の中に、一本の道があるのが。お父さん、あなたはこの空の中で、私たちを守るためにこんな孤独な戦いを続けていたの? この嵐さえ、あなたにとってはただの風だったの? 私たちが進むべき道、私には視えるわ!)

エースパンダのヘルメット越しに、レーナの視界が劇的に一変した。 暴風の渦の中に、細く淡い光の糸が見える。それは重力の歪みが描く「最短にして最速の道」。 彼女のパンダ耳が、通常の人類には決して捉えられない空間の微細な振動――重力波の旋律を捉え、脳内で完璧な視覚情報へと変換していた。それはかつて父レナートが到達し、そしてスカイ・キーパーズによって隠蔽された「ロストバンブーへの航路」の断片だった。

「アオイ、ナビは私が引き継ぐわ! そこを右へ……ううん、嵐の目に向かって最短で突っ込んで! そこにスカイコアのエネルギーが吹き溜まっている! そこに乗れば、一気に雲海の上まで跳べる!」 「ええっ!? そんなの自殺行為だよ! 渦の中心は真空に近いんだよ!」 「私を信じて! この機体には、その空を征く資格があるの!」

レーナは操縦桿を極限まで引き倒した。 『グラビティ・レゾナンス(重力共鳴)』。 機体は物理法則をあざ笑うような角度で鋭くひるがえり、猛烈な乱気流を逆に「推進力」へと変換して猛加速した。その時、雲を切り裂いてまばゆい黄金の残光が、荒れる空に差し込んだ。

「——そこなパンダ機、私の後ろにつけ! 貴様の機体ではこの重力圧に耐えられん! 命が惜しくば、私の翼が作る影の中に入れ!」

全スカイレーサーの頂点、生ける伝説『キャプテン・パンダ』だった。彼の黄金の機体は、嵐など存在しないかのように優雅に空を舞っていた。

「……後ろについてろなんて、言われなくてもそうするわよ! でも、追い越す時は文句を言わないでね! 伝説を追いかけるつもりなんて、最初からないんだから!」

エースパンダは「心の仮面」をさらに深め、己の恐怖も悲しみもすべて冷徹なエネルギーへと変換した。黄金の機体のスリップストリームを利用し、さらに最大解放したロストバンブーの光を全身に纏って、嵐の頂点へと一気に突き抜けた。

「驚いたな。あの死の風を『聴いて』、重力の波に乗ったのか……。まるでレナートがかつて夢物語として語っていた導きを体現しているようだ。君は、一体何者だ? その不気味な仮面の下に、どんな真実を隠している?」

「彼女はエースパンダ! ただの、通りすがりの天才レーサーだよ! その目に焼き付けておいてね!」 アオイが通信機に割り込み、勝ち誇ったように叫ぶ。キャプテン・パンダは、シールド越しにパンダのヘルメットを見た。そこには、かつて自分が救えなかった親友レナートの情熱の面影があったが、それ以上に、すべてを拒絶し、目的のためだけに己の心を殺した者の、凍てつくような強い気配があった。

黄金の機体は、圧倒的な加速と共にセントラルの光の中へと消えていった。レーナは震える手を操縦桿から離し、魂を吐き出すように息をついた。仮面の下の素顔は蒼白になっていたが、彼女はその弱さを誰にも見せぬよう、再びバイザーを深く下ろした。

第4話:彩られた翼と新しい仲間

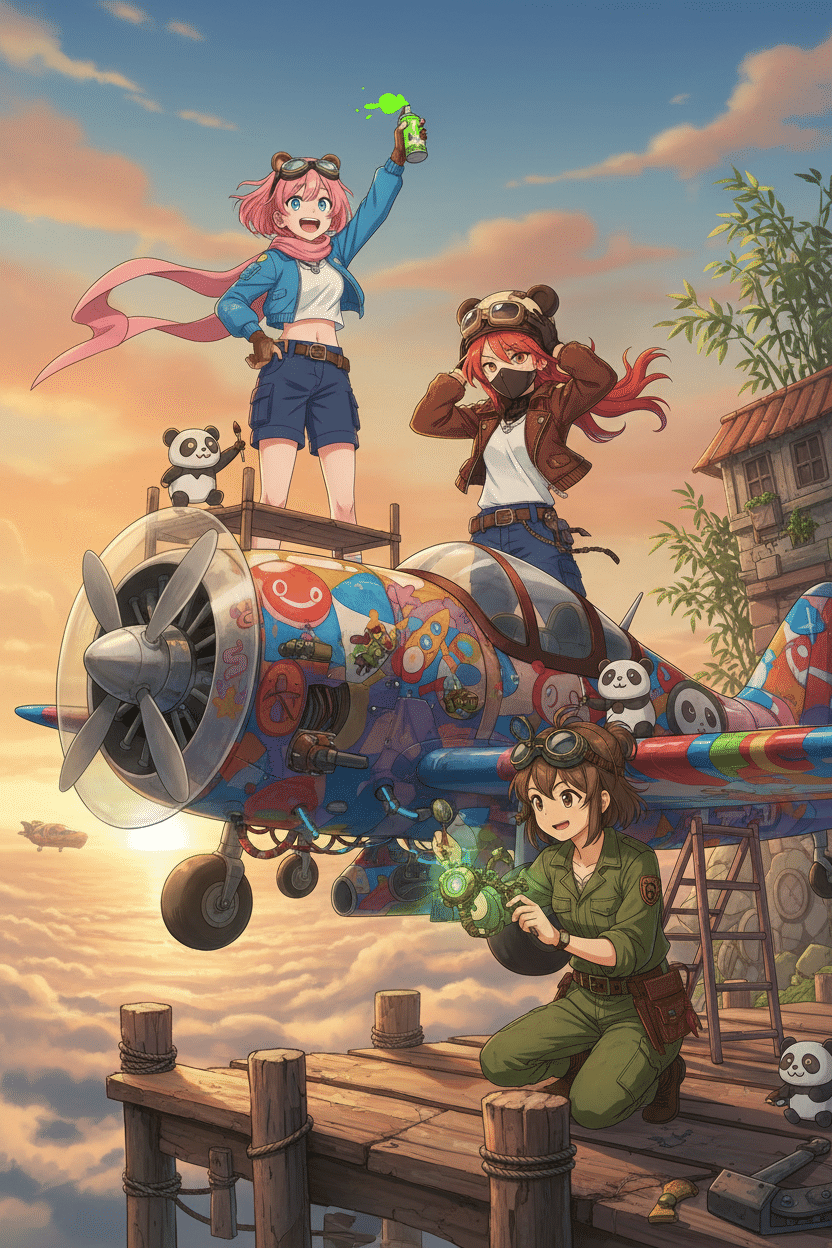

テストフライトから生還した翌日。レーナたちは、中央都市セントラルの外縁にある浮遊島の休憩所「バンブー・ストップ」に機体を係留していた。

「見てよこれ……。塗装も剥げてるし、また装甲の修復が必要ね。あのコアの振動、外装への負担が大きすぎるわ。もっと柔軟な素材を開発しなきゃ」 モモが機体の翼を撫でながら、満足げにため息をつく。だが、その表情は自分の発明が伝説の機体と肩を並べたという、抑えきれない自負に満ちていた。

「大丈夫だよ! モモちゃん! 私とミニパンダたちで、もっともっとカッコよく、派手派手にしちゃうから! 正体を隠すなら、地味にするより、目が眩むほど派手なほうがカモフラージュになるでしょ! 誰もこの中身が指名手配犯の遺族だなんて思わないようにね!」 アオイは原色鮮やかな特製ペンキを抱え、ミニパンダたちと機体を自分たちの冒険を描くキャンバスに変えていく。

その時だった。賑やかな笑い声と共に、一団のパンダたちが現れた。 赤いバンダナを巻いた熱血リーダーのコタロウ、空中に精密なホログラムデータを浮かべる冷静なAIオレン、そして乗り物と見れば瞳に火が灯る操縦士のジールだ。

「なんだ、この派手な機体は! 痛機か? だが、このエンジンの組み方は……ただの素人じゃねぇな。趣味がいいじゃねぇか!」 ジールが機体に顔を突っ込み、興奮気味に叫ぶ。一方、音もなく翼の上に飛び乗った影があった。赤いマフラーをなびかせた忍者ネコのクロマルだ。

「……フム。この外装の塗り、ただの悪趣味ではないな。微細な段差を埋め、空気抵抗を物理的に歪める特殊コーティングだ。誰が描いたか知らんが、天才的、あるいは狂気的な技術だな」

クロマルは手際よく小型のドライバーを回し、モモの施した配線を鑑定するように頷いた。

「クロマル、あなたのそのドライバー……面白そうね。私のブースターと同期させれば、修復効率をさらに上げられるわ!」

モモが獲物を見つけた狩人のような目でクロマルに歩み寄る。技術者同士のシンパシーが、一瞬で火花を散らした。

エースパンダは、コタロウたちの賑やかな振る舞いに、明るく少し生意気な態度で応じた。それは完璧な演技だった。彼女は周囲を和ませる「仮面」を使いこなしながら、内側の「ゴーグルを愛用するレーナ」としての素顔を、決して表には出さなかった。彼女にとってこの賑やかな仲間たちもまた、父の真実に辿り着くための、そして自分たちの安全を確保するための尊いピースの一つだった。

コタロウはガハハと笑い、エースパンダの前に堂々と立った。

「いいぜ、気に入った! 俺たちは地の底から、君たちは空から、同じ『ロストバンブー』という夢を追い求めているわけだ。目的は違っても、進む先は同じだ。いつかどこかで、俺たちの探検隊と君たちの機体が、真の敵を前に力を合わせる日が来るかもしれないな! その時はよろしくな、相棒!」

「……ええ。その時は、よろしく頼むわ。コタロウ隊長」

レーナはパンダのヘルメットを再び深く被り、コックピットへと乗り込んだ。モモが施した天才的な改造、クロマルが調整した隠密機能、アオイが彩った最高にクールで賑やかな塗装。そして、彼女たちの居場所を作ってくれるミニパンダたち。

「行くわよ、みんな。正体がバレる時は、この世界の嘘がすべて剥がれ落ちる時。それまで、この『エースパンダ』という仮面が、私たちの唯一の、そして最強の真実よ」

昇る朝日を背に受け、極彩色の翼が大空へと力強く舞い上がった。父の深い愛が生んだ「守るための嘘」を最強の武器に変えて、心に仮面を被った少女は、自分自身さえも欺きながら、希望の空へと飛び続ける。

リンク

📚▽スカイレーサーズの本編は、こちら

『スカイレーサーズ』スカイハースの風

🎶▽テーマ曲2曲も公開しています。

.png)

コメント