第零話:純白ノ裁キ、羅城門の夜明け

一. 羅城門の闇、漆黒の奔流

夜。平安京の巨大な羅城門は、都の深遠な闇と俗世を分かつ境界線であった。高さ二十丈を超える威容は、人々の夢と穢れを共に飲み込み、古都の奥底に横たわる秘密を静かに隠していた。

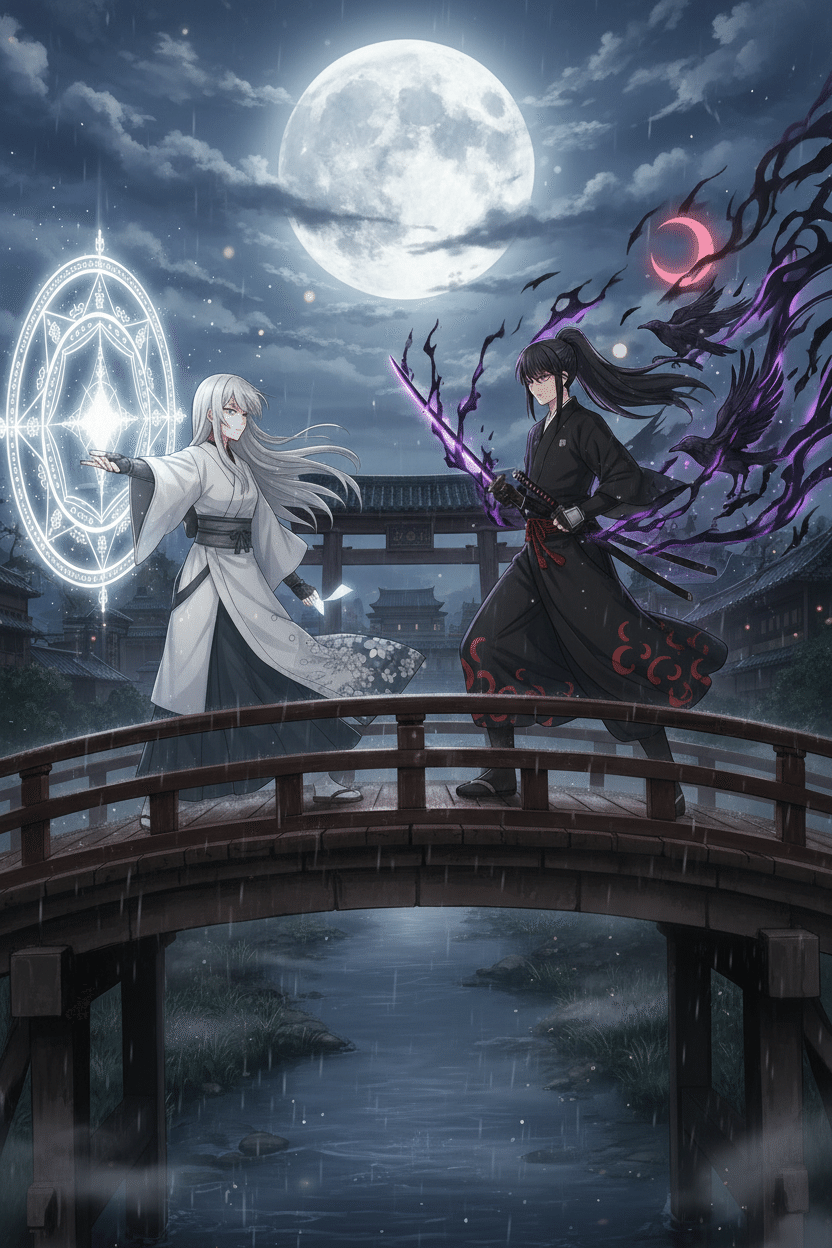

その羅城門から東へ半刻、藤原家の壮麗な屋敷群が軒を連ねる一角で、静寂は突如として破られた。結界が弾ける乾いた音、悲鳴、そして何よりも、夜の空気そのものをねじ曲げるような、どす黒い霊力の奔流。それは、朝廷の秩序維持を担う陰陽寮から「漆黒の隠密集団」と恐れられる、黒崎夜音(くろさき の よね)率いる一団の襲撃であった。

「結界が持たない!早く、早く陰陽寮に報せよ!」

藤原家の陰陽師たちが慌てて霊符を投じるが、黒の霊力の渦はそれらを瞬時に分解し、庭の木々や池の水面を一瞬にして枯れ果てさせた。この漆黒の力は、ただの妖力ではない。明確な目的と、それを遂行するための冷酷な意志を宿していた。

「姉様、霊力の波形が強すぎます。黒の主導権は全て夜音。目標は屋敷そのものではなく、何か特定の情報(モノ)を奪うことに絞られています!」

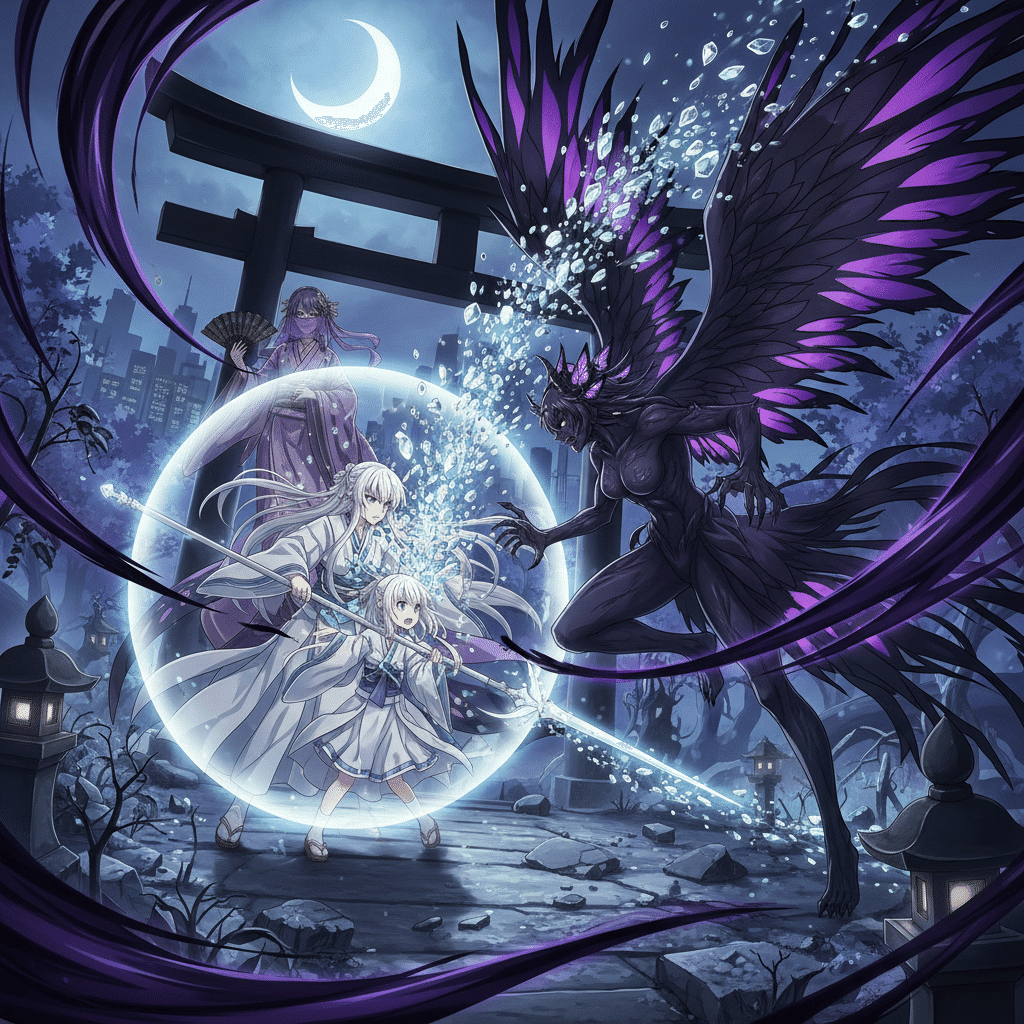

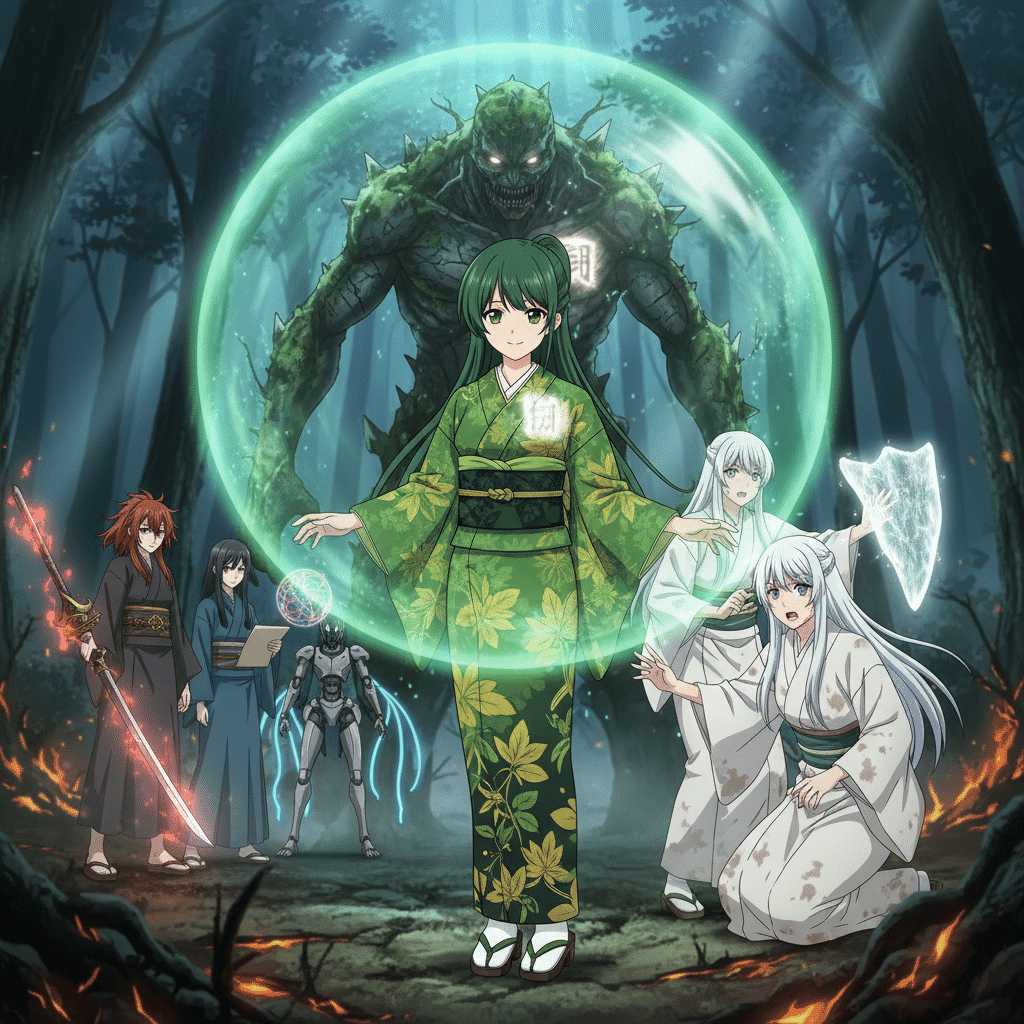

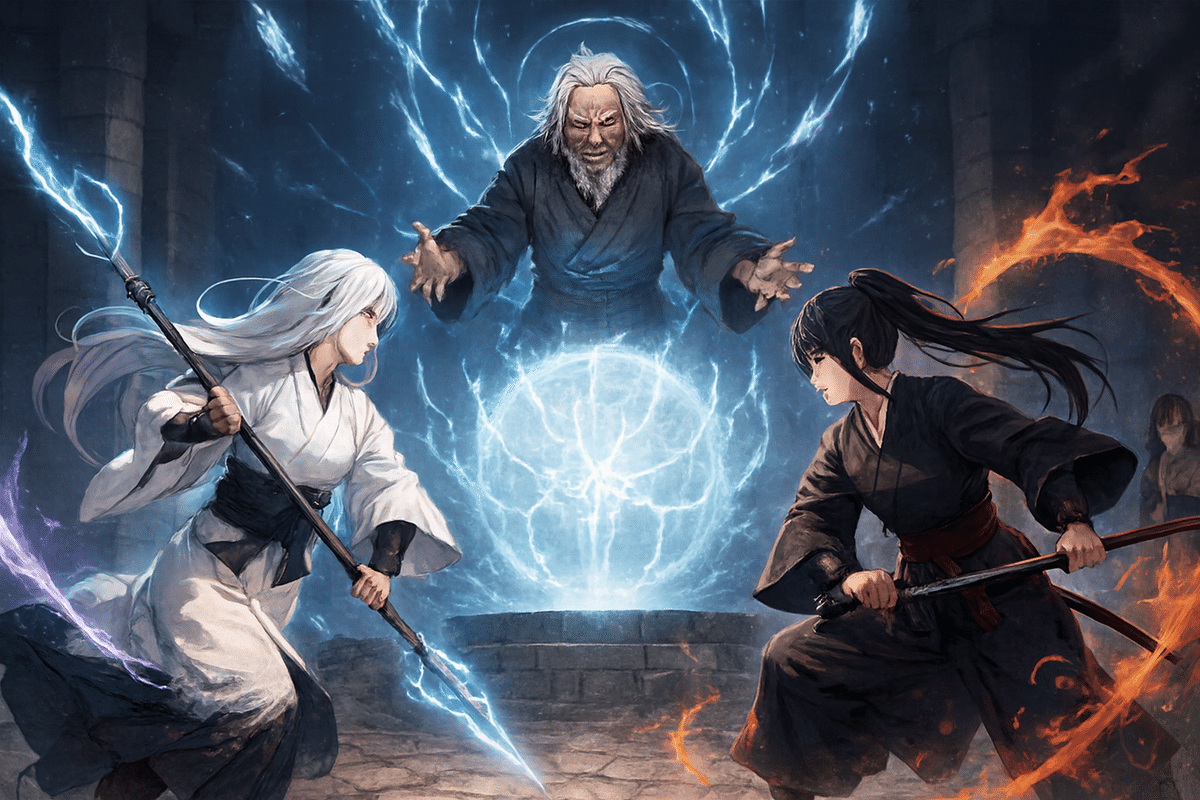

その戦場に、雪のように白い狩衣(かりぎぬ)と袴を纏った二つの影が、風を切る音もなく降り立った。陰陽寮の中でも異彩を放つ特異な才能を持つ白石 耀(しらいし の あかり)と、妹の咲耶(さくや)である。

咲耶は十六歳。若年ながらも優れた霊力感知を持ち、姉とは対照的に感情が豊かだ。彼女は、目の前の凄惨な光景に顔を曇らせつつも、その清らかな霊力で耀の周囲に防御的な光膜を瞬時に展開する。

対して、姉の耀は十九歳。その姿は、まるで冬の朝、すべてを凍てつかせた後の雪原のように静かで、一切の感情を排していた。彼女の瞳は、霊力の乱れも、建物の崩壊も、貴族たちの悲鳴も、ただの情報として処理する静かな湖のようだ。

「静粛に。咲耶。私の『裁き』に感情は不要です。感情は霊力を曇らせる穢れでしかない」

耀の声は、夜の喧騒にも負けないほど冷たく、透き通っていた。

二. 耀(あかり)の理(ことわり)と、闇音の変異

耀は周囲の霊気の流れを一瞬で掌握した。黒チームの攻撃は、外壁を破壊した闇音(かげつき やみね)とその配下が担当し、夜音自身は屋敷の奥深く、おそらく書庫か宝物庫に向かっている。

耀は右手を翳すと、わずかに指を動かした。五枚の「清明なる霊符」が彼女の掌から無音で宙に舞い、純白の霊光を放つ。それは、複雑な呪術回路を一瞬で組み上げた、耀の代名詞とも言える「精密一撃」の術式であった。

光は五条の細いレーザーとなり、一瞬で屋敷内に乱舞していた影月闇音とその配下へと向かう。

闇音は黒チームのパートナーであり、「変異の妖術使い」だ。彼らの里は、かつて山中で独自の呪術を伝えていたが、耀の「裁き」で禁忌とされ滅びた。闇音はその怨念を力に変え、肉体そのものを漆黒の霧や妖の姿に変異させられる。

「ちぃっ、純白の光め!」

闇音は配下と共に全身を漆黒の霧に変えて光線からの直撃を回避しようとする。通常、この霧は物理的、呪術的な干渉をすべて無効化するはずだった。

しかし、耀の霊符が放つ光は、闇の霧の霊力の波長を瞬時に解析し、霧の僅かな霊子密度の隙間、すなわち「存在の核」を正確に突き刺した。

光線が貫いた場所から、漆黒の霧が一瞬にして浄化され、闇音は「ぐっ」と喉の奥から呻きを漏らし、血の混じった黒い霧を噴出させて体勢を立て直した。配下たちは霧を維持できず、悲鳴と共に消滅する。

「この精密さ…!」闇音は歯を食いしばる。耀の攻撃は、単なる威力ではなく、論理と解析に基づいている。感情の揺らぎがないからこそ、彼の霧の動きを先読みし、霊力の隙を突くのだ。

「闇音、撤退だ」

屋敷の最奥、書庫の入り口に立つリーダー、黒崎 夜音の低い声が響いた。夜音は、古びた木簡を懐に収め、その木簡を霊力で厳重に封印した。彼の目的は達成されたのだ。

夜音は静かに耀に向き直った。彼の全身を覆う漆黒の霊力は、怨念と深い怒りを凝縮した闇そのもので、周囲の光を全て吸い込んでいるかのようだった。

三. 漆黒の怨念と、純粋な光の対話

「白石耀よ。相変わらず、その純粋すぎる光は胸糞が悪い」

夜音は嘲笑を浮かべ、辺りに響き渡る声で言った。

耀は動じない。霊符を再び五枚、宙に展開させる。

「黒崎夜音。貴様の行為は、朝廷の秩序を乱す穢れであり、清明なる裁きが下る。貴様やその里の過去の経緯は、理の前では無意味だ」

「理だと?」夜音の瞳が一層鋭く光った。憎悪、絶望、そして嘲りが入り混じった感情が溢れ出す。

「お前は、自分が何をしているか、本当に分かっているのか。お前のその理(ことわり)に基づいた裁きは、ただの欺瞞だ。お前は、都の深き闇が穢れを隠し、自らを肥え太らせるための道具に過ぎないのだ!」

夜音の言葉は、ただの挑発ではなかった。それは、耀の心の最も深い場所にある、決して触れてはならない記憶の瘡蓋を剥がす刃となった。

(数年前……山間の里、黒い霊力を持つ一族。そして、朝廷からの「禁忌指定」と、私の裁き。)

耀は、その里が滅びる瞬間、里人たちが夜音と同じ瞳で自分を見上げた光景を、一瞬にして脳裏に再生した。彼らは抵抗しなかった。ただ、自らの故郷を穢れと断じ、容赦なく光線を放った「純白の裁き人」を、憎悪と諦念で呪ったのだ。

その時、夜音の纏う霊力が、怨念の波となって耀に直接叩きつけられる。

「お前は、故郷を失った者の悲鳴を聞いたことがあるか?お前の光は、真実を殺し、正義を奪った。…だからこそ、お前は裁かれなければならない」

耀の呼吸が、一瞬、乱れた。その動揺は、彼女の完璧な霊力制御を僅かに揺るがした。

「姉様!」咲耶が叫ぶ。彼女は姉の霊力の波長の乱れを感じ取ったのだ。

「…無駄口は終わりだ」耀は瞬時に心を閉ざし、再び無機質な表情に戻る。感情を拒絶する彼女の霊符が、夜音めがけて閃光となって発射された。

四. 漆黒の連携と、残された無色

しかし、夜音は耀の動揺によって生じた一瞬の遅延を逃さなかった。彼は霊符が放たれる前に、懐に収めた木簡から別の霊符を起動させた。

「闇音、行くぞ!」

夜音の霊符から、漆黒の煙が噴出する。それはただの煙ではなく、耀の霊符の光線を歪ませ、軌道を僅かに逸らす「闇夜の呪詛」であった。

その隙に、待機していた闇音が再び「夜陰の霧隠」を発動。今度は黒い霧が夜音自身をも包み込み、二人は漆黒の竜巻となって、羅城門の方向へと一気に遠ざかった。

「ちっ…」耀は舌打ちをしたい衝動を理性で押しとどめた。夜音の狙いは、耀を動揺させ、撤退のための時間稼ぎをすることだった。そして、彼は成功した。あの呪詛は、彼らが滅びた里に伝わる、霊力の波長を意図的に乱す高度な術式だ。

残されたのは、漆黒の霊力の残滓と、破壊された屋敷の跡。そして、夜音の言葉の残響だけだった。

「…撤退を確認しました、姉様。追撃は困難です」咲耶は安堵しつつも、姉の霊力の消耗を心配した。

耀は無言で、夜音の消えた場所を見つめていた。彼の言葉は、まるで彼女の清浄な霊力に対する、最も汚れた呪いのように心に残っていた。

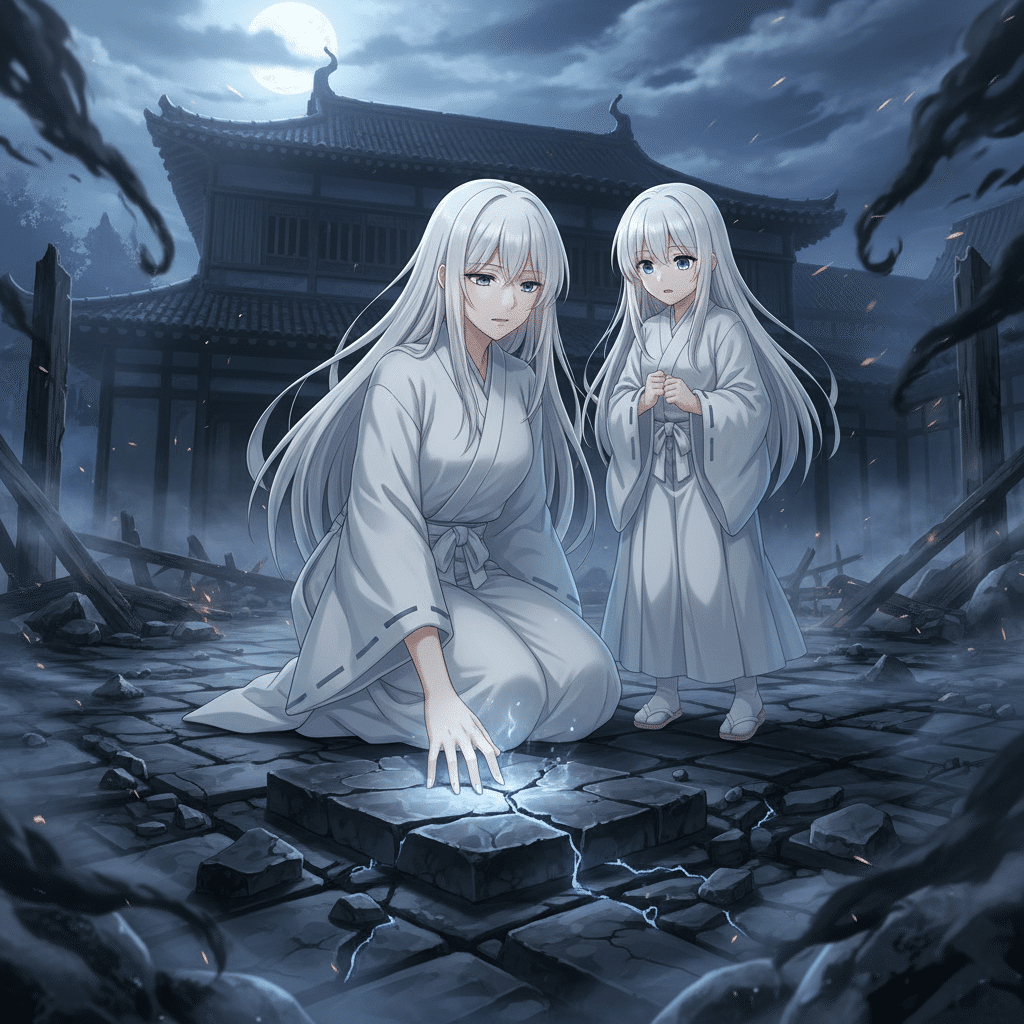

その時、咲耶が地面に崩れた石畳の一部を指さした。

「姉様、これを見てください。夜音たちの黒の霊力は祓われましたが、この冷気…」

耀は石畳に膝をつき、清明な霊力を込めた指先でその石に触れた。確かに、黒の霊力を祓った後にも関わらず、ひどく冷たく、底知れない不気味な霊力が残っている。それは、黒の霊力のように形を持たず、白の霊力のように清浄でもない。まるで、あらゆる色を失い、空虚になった闇のようだった。

「…黒の霊力とは違う。どこか、無色で、空虚な力の残り香がします。これは…何かの痕跡では?」咲耶は震える声で尋ねた。

耀の湖のような瞳に、初めて警戒の色が浮かぶ。彼女は即座に分析を開始した。

「この霊力は、黒崎夜音の霊力を吸収しようとしていた。そして、屋敷の結界が砕けたのも、黒の霊力だけが原因ではない。…夜音は気づいていない。彼自身も、この無色の存在に利用されていた可能性がある」

「無色。穢れを、喰らう穢れか」

耀は立ち上がり、装束の裾を払った。彼女の絶対的な「裁き」の対象は、黒崎夜音ではないのかもしれない。

耀は夜音の言葉と、この無色の残滓が、都の裏で蠢く、より巨大な闇の存在を示していることを、深く悟り始めていた。

純白の裁きは、今、真実の闇に直面しようとしていた。

五. 陰陽寮の深き秘密(エピローグ)

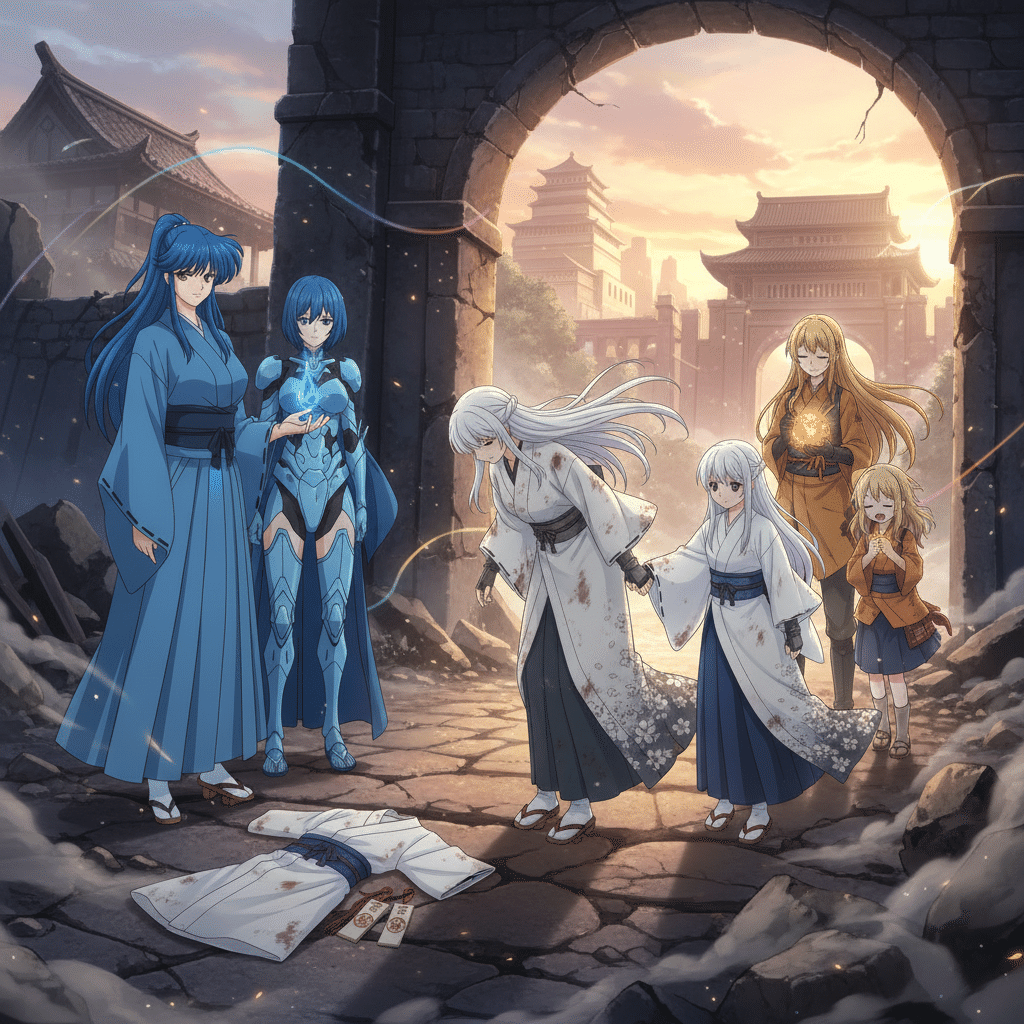

夜が明け、都に朝の光が差し始める頃、耀と咲耶は陰陽寮へと帰還した。

耀は上役である阿闍梨(あじゃり)に、襲撃の事実と、夜音から奪われた木簡の分析結果、そして「無色の霊力」の残滓の存在を報告した。

「木簡は、古の呪術実験に関する記録。これが黒崎夜音の手に渡ったのは大いに問題です」阿闍梨は厳しい表情で言った。「しかし、白石殿。その『無色の霊力』の件は、我らの管轄外だ。深く詮索する必要はない」

朝廷は、都の平穏と秩序を最優先する。それは、都の深部に巣食う真の闇を隠蔽することと同意義であった。

「ですが、これは…」耀は抗議しようとするが、阿闍梨は言葉を遮った。

「貴殿の使命は、朝廷の理を守ること。感情や不確かな情報に惑わされるな。黒崎夜音と、貴殿の裁きによって滅びた里の件は、終結済みの案件だ」

耀は沈黙した。彼女の「裁き」は、朝廷の「理」によって成立している。その「理」が、自らを道具として利用し、真実を覆い隠しているとしたら?

(道具…夜音の言葉が、私の心の中で響き続ける)

咲耶は、沈鬱な表情の姉を見つめた。彼女には、夜音が言った「欺瞞」という言葉が、陰陽寮、そして都そのものの構造を指しているように思えてならなかった。

「姉様。私たちは、本当に正しいことをしているのでしょうか」咲耶は震える声で問うた。

耀は静かに答える。

「私は、理に従う。それが私の正義だ。だが…」

耀は、都の空を見上げた。夜音の憎悪、阿闍梨の隠蔽、そして咲耶が発見した無色の霊力。

「…私の裁きが、誰かの悲劇の上に成り立っているのならば、その悲劇の根源を、私は自分の力で見つけ出し、断ち切らねばならない」

純白の裁き人、白石耀の心に、初めて「理」ではない、自らの「意志」が宿った瞬間だった。

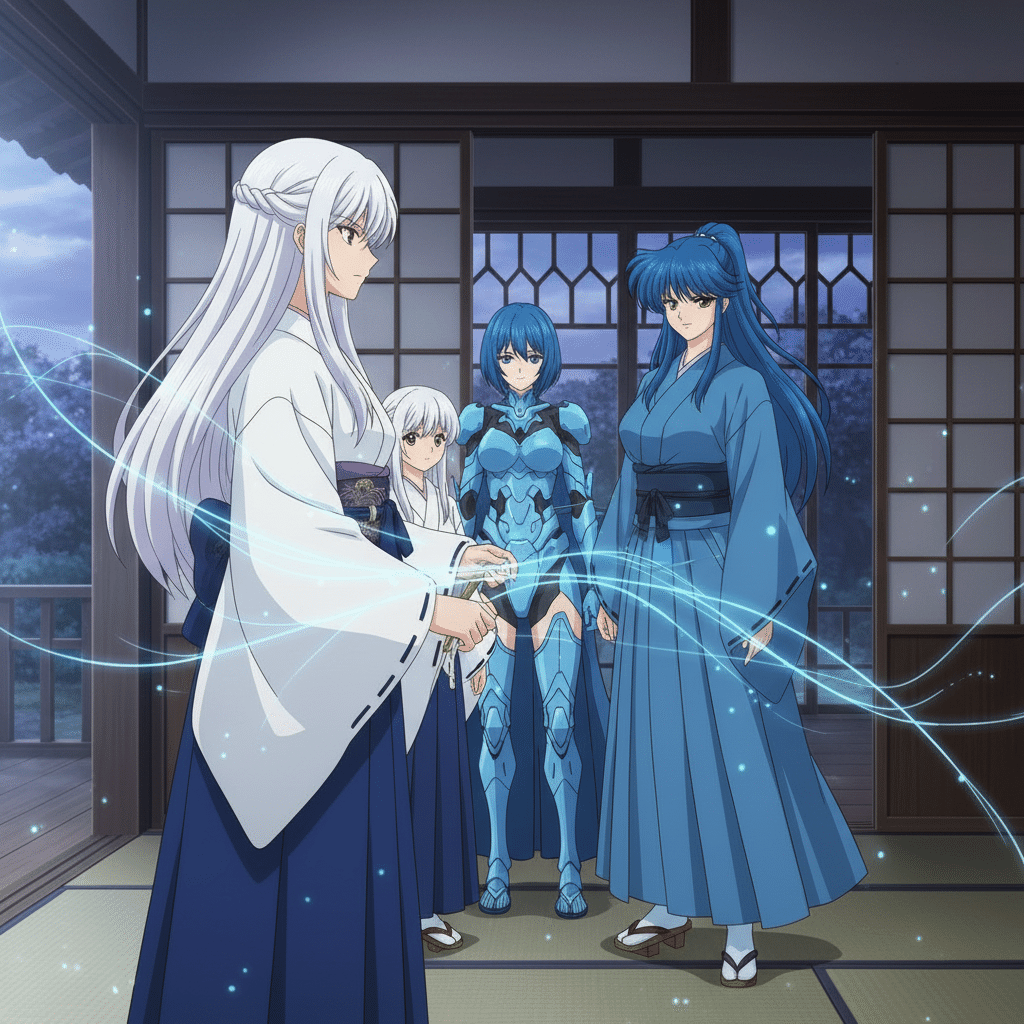

その時、陰陽寮の門の外で、水のように冷たい霊力を纏った一人の男が、耀と咲耶を静かに見つめていた。天海葵(あまみ の あおい)であった。

静寂を裂く一閃。次の戦いは、耀の「理」を巡る、青い情報の戦いから始まる。

第一話:静寂を裂く一閃、古都の闇

一. 霊符の残滓と、消えない言葉

夜が明け、都に差し込む朝日は、前夜の凄惨な戦いの跡を白日の下に晒していた。白石 耀(しらいし の あかり)は、陰陽寮の清らかな畳の上で、微動だにせず座禅を組んでいた。彼女の周りには、霊力を浄化するための香が焚かれているが、心の中の濁りを洗い流すには至らない。

(…理に基づいた裁きは、ただの欺瞞だ。都の深き闇が穢れを隠し、自らを肥え太らせるための道具に過ぎない)

黒崎 夜音の、憎悪に満ちた言葉が、耳の奥で反響し続けていた。耀は目を閉じ、霊力を内観する。彼女の純白の霊力は、かつてないほど清明であるべきなのに、その深淵に微かな「歪み」が生じているのを感じていた。それは、夜音の呪詛でも、昨夜の穢れでもない。彼女自身の「迷い」から生じた、最も始末に負えない霊力の乱れだった。

「姉様、まだお休みにならないのですか」

妹の咲耶(さくや)が、心配そうに声をかけた。彼女の瞳は、隈が消えない姉の顔を見つめている。

「問題ありません、咲耶。霊力の波長を安定させているだけです」

耀はそう答えたが、嘘だ。彼女が真に安定させたいのは、霊力ではなく、夜音が突きつけた「真実の可能性」によって崩壊しかけている、自身の「理(ことわり)」そのものだった。

咲耶は、昨夜発見した石畳の破片を握りしめていた。

「阿闍梨様は、無色の霊力の件を深く詮索する必要はないとおっしゃいました。でも…あの冷気は、黒の霊力よりもずっと恐ろしかった。姉様の『裁き』も、一瞬、弾かれていた」

耀は静かに目を開けた。

「朝廷の理は、都の平穏を保つために、不確かな情報を切り捨てることを是とする。阿闍梨様の判断は、理にかなっている」

しかし、耀の心は叫んでいた。理にかなった行動が、夜音の悲劇を生み、さらに巨大な闇を助長しているのではないか、と。

(私の裁きは、本当に、誰の道具にもなっていないのか?)

二. 水鏡の監察官

その昼下がり、陰陽寮の敷地内に、不釣り合いなほど冷たい空気が流れ込んだ。

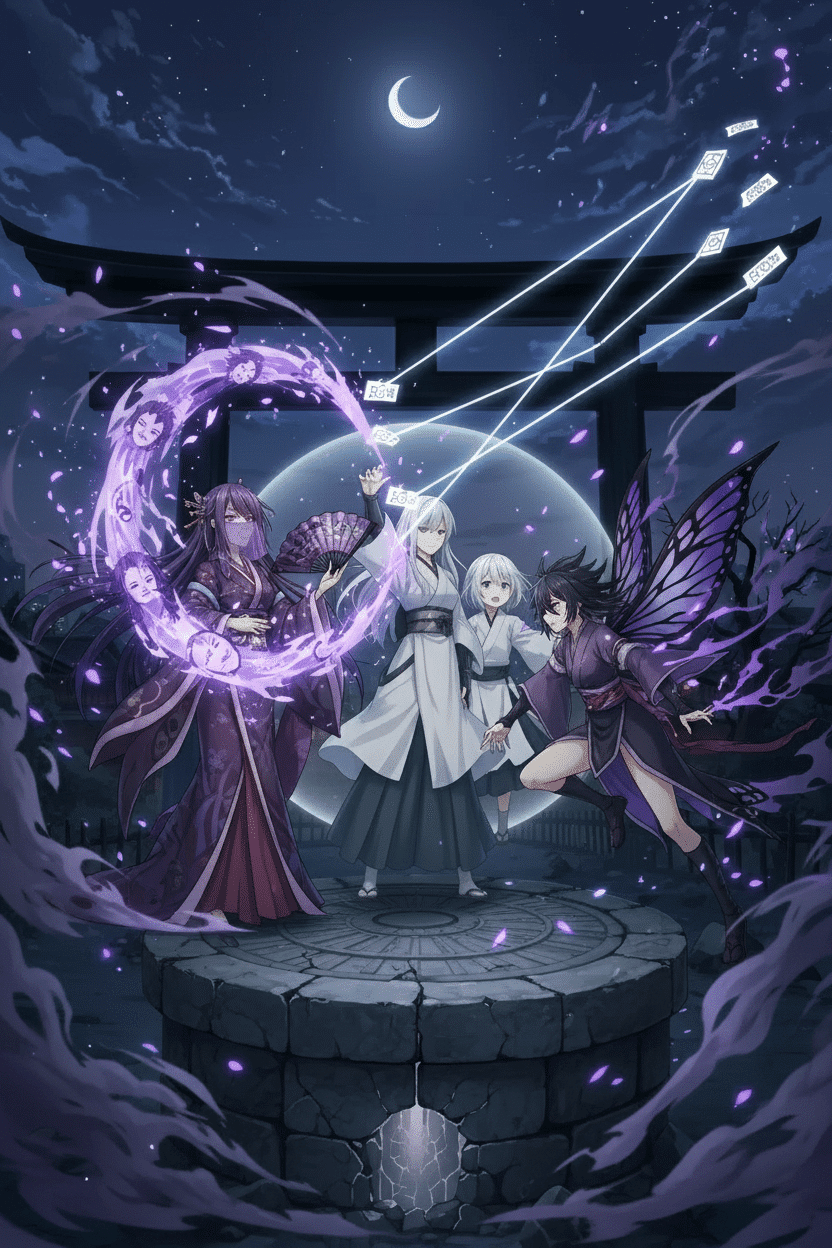

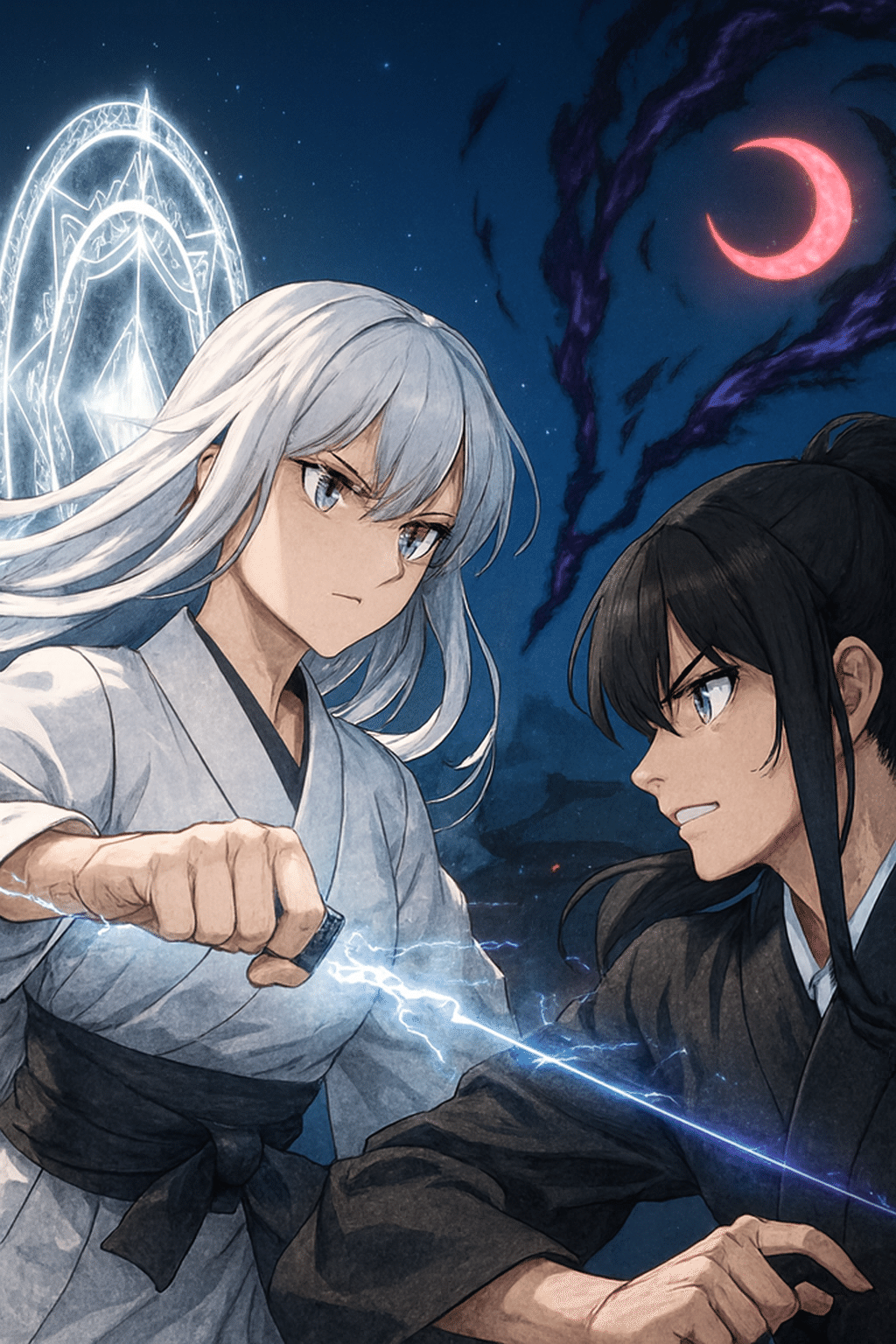

耀が日常業務をこなしていると、一人の若者が、護衛の陰陽師たちの制止を振り切り、耀の目の前に現れた。

男は、天海 葵(あまみ の あおい)。御所付きの陰陽師の中でも特に異彩を放つ、青チームのリーダーだ。葵は、水のように冷たい青い狩衣を纏い、その瞳は、すべてを見透かし、すべてを計算し尽くしたかのような、絶対的な知性を帯びていた。

「お忙しいところ申し訳ありません、白石殿」

葵の声は穏やかだが、その背後には、彼のパートナーである蒼井 凛(あおい りん)が控えていた。凛は、感情を持たないとされる霊力駆動の巧(からくり)であり、その青い装甲が、周囲の空気を更に凍てつかせている。

「天海殿。許可なく私の私室に立ち入るとは。貴殿の行動は理に反します」耀は霊符に手をかけ、警戒心を露わにした。

葵は嘲笑もせず、ただ淡々と告げた。

「理に反しているのは、貴殿の純白の裁きです、白石殿。昨夜の黒崎夜音の襲撃、奪われた呪術実験の木簡、そして…阿闍梨殿による無色の霊力の隠蔽」

耀は息を呑んだ。阿闍梨との会話は、ごく少数の者しか知らない。

「どこからその情報を」

「水鏡は、すべてを見ます。特に、貴殿のような清明すぎる光の動きは、水面ではっきりと映る」葵は言った。「私の能力は、超精密な呪術と情報統制。貴殿の行動、夜音の動向、そして朝廷のすべての秘密を、私の水鏡は記録しています」

葵は、掌に水の霊力を集め、小さな水鏡を作り出した。その水面には、夜音が奪い去った木簡の詳細な図と、その木簡が指し示す「都の外れにある禁忌の地下施設」の地図が映し出された。

「その木簡は、夜音が過去の復讐のために必要だと信じているものですが…本質は、夜音の里を滅ぼした禁忌の実験に関する記録です」

三. 白銀の光の盲点

葵は淡々と、耀の盲点を突いていく。

「夜音は、貴殿の裁きによって里を滅ぼされました。しかし、里が禁忌指定されたのは、彼らの里の持つ黒の霊力が、特定の条件下で無色の霊力を活性化させる鍵となるためです」

「何…?」

「貴殿の裁きは、朝廷の理を守るための道具でした。そして、夜音の里が滅ぼされたことで、黒幕は『黒の怨念』という、最も純度の高いエネルギー源を手に入れた。…夜音は、その怨念を力に変え、自ら無色の餌となっていることに気づいていません」

耀は、全身の血が冷えるのを感じた。夜音の言葉、「道具」という響きが、今、葵の冷徹な分析によって、冷徹な真実として形を成していた。

「貴殿の純白の裁きは、都を守る光であると信じている。だが、その光は、真実を何も照らしてはいない」葵はまっすぐ耀の目を見つめた。「貴殿の絶対的な理こそが、黒幕にとって最も扱いやすい隠蔽の結界なのです」

「…黒幕とは、誰ですか」耀は、絞り出すような声で尋ねた。

「黒幕は、光と闇、両方にいる」

葵は水鏡を消し、静かに告げた。

「黒崎夜音を追っているのは、我々青チームだけではありません。そして、貴殿が信頼している陰陽寮の上層部にも、無色の存在の手先がいる。阿闍梨殿が無色の霊力を詮索するなと命じたのは、証拠を隠滅するためでしょう」

四. 飛翔の霊糸と、揺るぎない意志

耀は怒りではない、静かなる激情に突き動かされた。彼女は、自らの信念を弄ばれたこと、そして妹の咲耶の安全が脅かされていることに、激しい憤りを感じた。

耀は反射的に霊力を集中させ、葵の喉元に「精密一撃」の霊符を放とうとする。

その瞬間、葵の背後にいた蒼井 凛が、静かに動いた。

凛の指先から、目に見えないほど細い、青い霊力の糸が放たれた。それは、耀が霊符を放つまでのコンマ数秒の動作を完璧に予測し、耀の右腕の関節と、狩衣の袖を繋ぐように張り巡らされた。

耀は霊符を放つ直前に、全身に張り付いた霊糸の存在を感知する。もし無理に動かせば、霊糸は霊力そのものを拘束し、呪術回路を破壊するだろう。

「…機巧(からくり)の霊糸」耀は驚愕した。これほどの精密な霊力制御は、人の手では不可能だ。

「無駄です、白石殿」葵は涼しい顔で言った。「私のパートナー、蒼井 凛は、感情を持たない完全な補佐。貴殿の攻撃パターンは、既に千回以上シミュレート済みです」

葵は霊糸を解き放ち、耀から一歩距離を取った。

「私は、貴殿に戦いを挑んでいるのではありません。情報を提供しているのです。真実を追求するならば、貴殿は朝廷の理を捨て、私と協力すべきだ」

耀は霊力の糸が離れた腕を握りしめ、葵の顔を見据えた。彼の提案は、彼女のすべてを否定するものだ。しかし、彼が提示した情報の正確さと、夜音の悲劇が結びついたとき、彼女の心は既に「理」から「意志」へと傾いていた。

「…分かりました。天海殿」耀は冷たく、しかし明確に言った。「貴殿が示した真実が、私の裁きを否定するならば、私はその真実の根源を断ち切る。…ただし、貴殿に協力するわけではない」

耀は、昨夜の「無色の霊力」の残滓を、霊力で再び感じ取った。

「私は、無色の存在を追う。貴殿の情報は受け取ろう。だが、私が信じるのは、私の意志だけだ」

葵は満足そうに微笑んだ。

「結構です。私にとって、貴殿の純白の力が、都の闇を暴く楔となればそれでいい」

葵と凛は、水のように静かに立ち去った。残されたのは、耀と咲耶。そして、夜音の呪詛と葵の警告が入り混じった、古都の深き闇の予感だった。

第二話:妖艶なる幻影と、血筋の復讐

第二話:妖艶なる幻影と、血筋の復讐

一. 理(ことわり)の亀裂と、地下への目星

天海 葵(あまみ の あおい)との対話から一夜が明けた。耀は、葵が残していった「禁忌の地下施設」の情報を、咲耶と共に陰陽寮の古文書と照らし合わせていた。阿闍梨の監視を避けるため、作業は人目につかない寮の最奥で行われた。

「姉様。葵殿が示したこの地図…都の外れ、荒廃した朱雀大路の地下を指しています。これは、朝廷が『穢れの溜まり場』として封印した記録と一致します」咲耶は、巻物を広げながら声をひそめた。

耀は、清明なる霊力で呪文の跡をトレースしながら言った。

「葵の情報は正確です。しかし、彼の目的は私を動かし、彼の情報戦に引き込むこと。理を信じる限り、彼の言葉すべてを信用することはできません」

それでも、耀の心には亀裂が入っていた。葵の指摘、そして夜音の憎悪。彼女の純白の裁きが、真実を隠すための道具であったという可能性は、彼女のすべてを否定する。

(私は、理に従う。だが、その理が私を欺くのならば、私の意志で真実を切り開く)

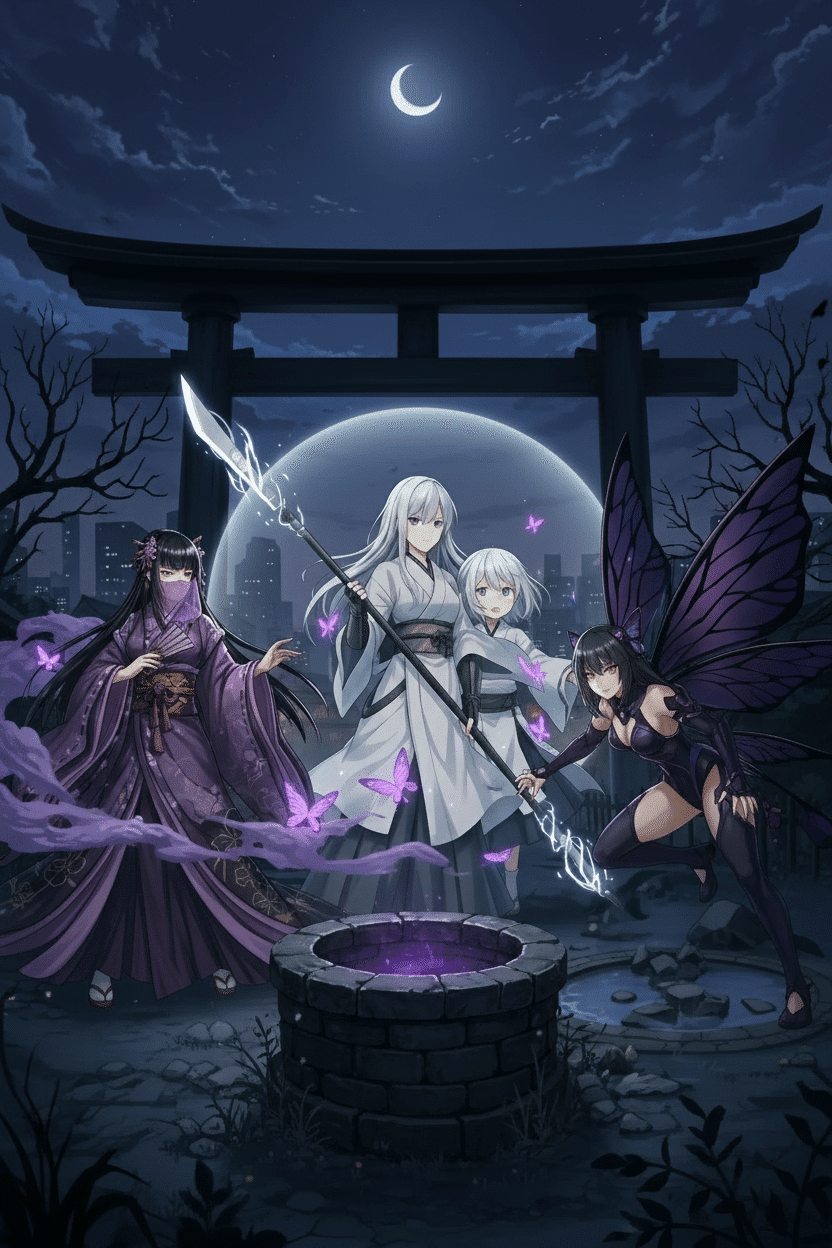

耀は、葵の地図が示す地下施設への最も確実な入口を探り当てた。それは、貴族屋敷が密集する一角にある、今は使われていない古い井戸だった。

「咲耶、準備を。今夜、その井戸から地下へ降ります。この情報は、誰にも漏らしてはならない」

二. 紫苑の香り、蝶の羽音

夜。耀と咲耶は、貴族の目を避け、目的の井戸にたどり着いた。井戸は固く封印されており、その上を覆う土からは、微かに腐敗した霊気が立ち上っていた。

耀が封印を解くべく霊符に集中した、その時だった。

辺りの空気が一変した。腐敗した霊気が洗い流され、代わりに辺り一面を甘く、妖艶な紫苑(しおん)の香りが包み込んだ。それは、嗅覚だけでなく、霊力までもが麻痺させられるような、魅惑的な呪いの匂いだった。

「姉様、この霊力…!近づいてきます!」咲耶が警戒の声を上げる。

闇の中から、二つの影が現れた。

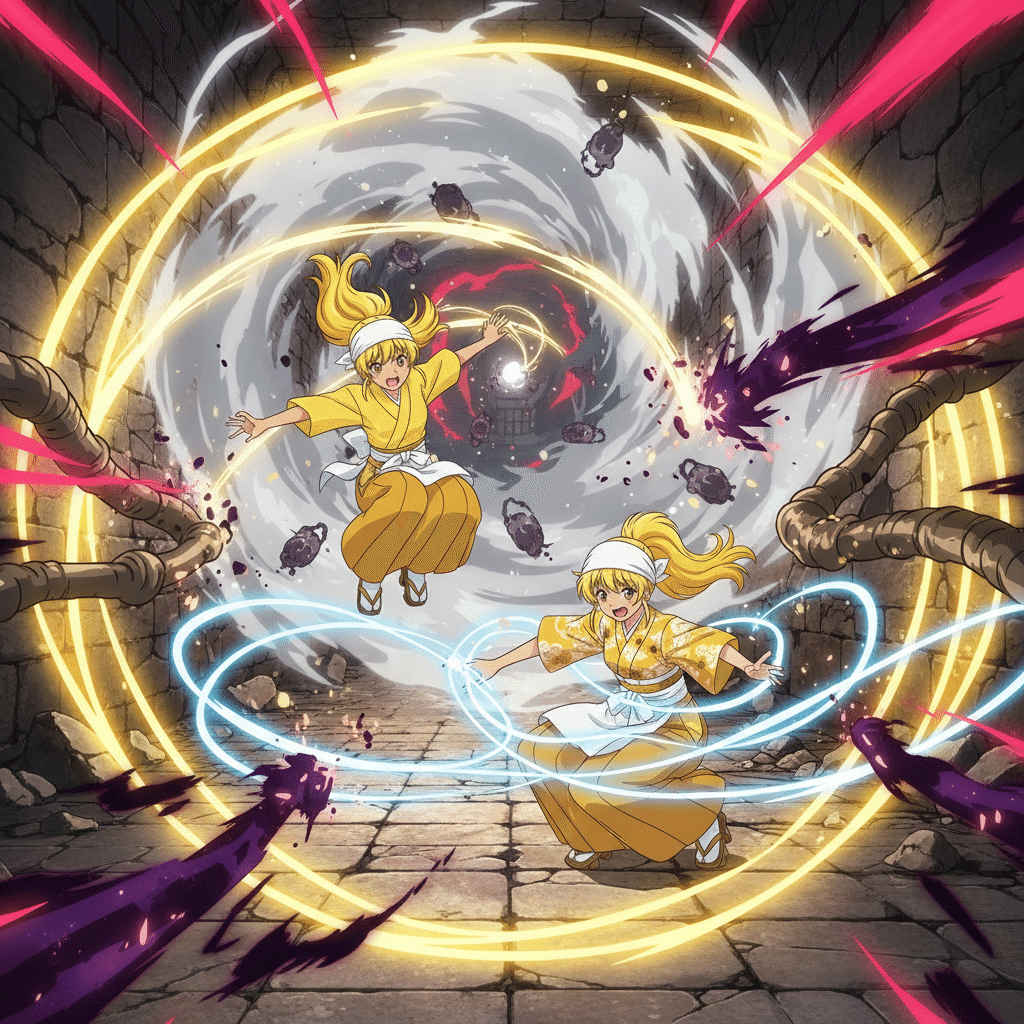

一人は、藤の宮 菫(ふじのみや の すみれ)。紫チームのリーダー。華やかな十二単衣(じゅうにひとえ)を纏い、顔の半分を妖しく透ける紫の布で覆っている。その瞳は、すべてを誘惑し、惑わす幻術の光を放っていた。

そして、その傍には、紫蝶 魅音(しちょう みおん)。紫蝶の家紋を思わせる軽装の装束を纏い、背中からは黒と紫の混じった蝶の羽根を思わせる、異形の羽がわずかに覗いていた。彼女の身体は、いつでも変身し、戦闘に移行できる臨戦態勢にあった。

「あら、いらっしゃいませ。純白の裁き人様」

菫は、扇子で口元を隠しながら、艶めかしく笑った。

「藤の宮 菫。貴様が、今宵、我らを襲う者か」耀は霊符を構え、警戒を最大に高める。

「襲う、だなんて人聞きが悪い。ただ、貴女の『正義』が、私たちの『真実』をどれだけ穢してきたか、それを貴女自身に見せて差し上げたいだけよ」

三. 魅了の呪言と、裁きの幻影

菫が扇子を一振りすると、紫苑の香りが一気に濃くなる。それは、強力な魅了の呪言(めりょうのじゅごん)を乗せた幻術の波紋だった。

咲耶は即座に「白銀の散華」の霊力で姉の周りに防御結界を張るが、幻術は霊力ではなく、精神に直接干渉する。

耀の瞳が大きく見開かれた。彼女の視界は、瞬時に歪んだ。目の前に広がるのは、古びた井戸ではなく、数年前に彼女の裁きによって滅びた、夜音の故郷の山間の里だった。

里は炎上し、里人たちが怨嗟の目で耀を見つめている。

「なぜだ、耀!私たちを裁く理など、どこにある!」

夜音の父を思わせる里の長が、血を流しながら耀を指さす。

「お前は、都の穢れを浄化するふりをして、ただ権力の犬として、私たちの命を弄んだ!」

無数の声が、耀を責め立てる。その声は、菫の魅了の呪言によって、耀の心に残る自責の念を具現化したものだった。

耀の精神は激しく動揺する。幻術とはいえ、彼女の理を崩壊させようとするこの光景は、夜音の言葉よりも、葵の論理よりも、彼女を深く傷つけた。

その隙を見逃さず、菫は井戸の封印に霊力を注ぎ込む。彼女の真の目的は、耀を倒すことではなく、耀が追いかけてきた「禁忌の実験記録」の残滓を奪うことだった。

「咲耶、姉様に手を出させない!」

四. 蝶と散華、一瞬の攻防

咲耶は、姉の動揺に気づき、すぐさま魅音(みおん)の接近を阻止すべく動いた。

魅音は、半人半妖の混血。紫苑の香りの下で、その体術は常人の域を超えている。彼女は異形の姿へと変身し、手足には鋭い爪が伸び、蝶の羽が高速で振動し、音もなく咲耶に肉薄した。

「邪魔よ、小娘!」魅音の低いうなり声。

咲耶は、冷静に「白銀の散華」を発動。無数の小さな霊力の結晶が、広範囲にわたって光の雨のように降り注ぐ。これは、攻撃というより、霊力の壁として機能した。

魅音は、その霊力の結晶を全身の体術で寸分違わず叩き落としながら、咲耶の懐に入り込む。

「速い…!」咲耶は驚くが、即座に身を翻し、姉の背中を庇う位置に移動した。彼女の使命は、姉の心の安定と霊力の防御だ。

魅音の爪が、咲耶の狩衣の袖を切り裂く。咲耶は辛うじて致命傷を避けたものの、その体術と変身による速度は、通常の敵ではありえないものだった。

五. 意志の裁き、新たな因縁

幻術の渦中で、耀は己の震える手を強く握りしめた。

(私は、理に従った。しかし、理が悲劇を生み、それが誰かに利用されているのならば…私の純白の裁きは、今、理ではなく、意志によってのみ、正義たり得る!)

耀は、幻術の核心である憎悪の波動に、あえて自らの霊力を集中させた。そして、幻影に向かって、「清明なる霊符」を放つ。

それは、里の長を指した幻影の光線だったが、耀は幻術の法則を瞬時に解析し、光線のターゲットを、里の長ではなく、幻術を操る菫自身の霊力の核へと書き換えた。

「――崩壊せよ!」

幻術が弾け飛ぶ!純白の霊光が夜の闇を切り裂き、菫は「きゃあっ」という嬌声と共に、幻術の反動で大きく後ろに吹き飛ばされた。

「魅音!撤退よ!」

菫は井戸の封印が解けたことを確認し、手に入れた呪術記録の断片(夜音の探していた木簡の一部の情報)を、霊力で瞬時に遠隔転送させた。

魅音は素早く菫を抱え上げ、二人は紫苑の香りを残して闇へと消える。

耀が立ち上がったとき、目の前の井戸は開いていた。しかし、井戸の内部は、既に無色に近い冷たい霊気で満たされていた。そして、彼女の霊力感知の範囲外で、夜音の低い声が響いた。

(「…受け取ったぞ、菫。これは、お前たち白と黒、両方への贈り物だ」)

夜音は、菫が盗んだ情報を手に入れた。その情報が、耀の命を、そして都の真実を、どこへ導くのか。

耀は、初めて「白」「黒」「紫」「青」の四つの色が、運命の糸で絡み合ったことを悟った。彼女の意志による裁きは、今、誰も予測できない、複雑な闘争の渦に巻き込まれ始めた。

第三話:紅蓮の武者と、燃える正義

第三話:紅蓮の武者と、燃える正義

一. 地下の情報と、赤の胎動

紫蝶 魅音との戦闘から数日、耀の心は休まることがなかった。夜音(黒)が紫の協力で手に入れた情報、そして葵(青)の警告が、常に脳裏をよぎる。耀は、もはや陰陽寮の「理」を盲信するわけにはいかなかった。

「姉様、あの井戸の地下から採取した霊気は、無色の霊力の残滓以外に、微かな焔(ほむら)の波動を含んでいました」

咲耶が霊力分析の結果を報告した。

「焔…赤の力か」耀は目を細める。

赤チーム、リーダーは緋村 茜(ひむら の あかね)。「紅蓮の武者」と呼ばれる彼女は、その名の通り、一切の妥協を許さない炎の霊力で、都の穢れを焼き尽くすことを信条としていた。

「もし赤が地下の施設を狙っているのならば、彼らの目的は情報収集ではなく、完全な破壊でしょう」

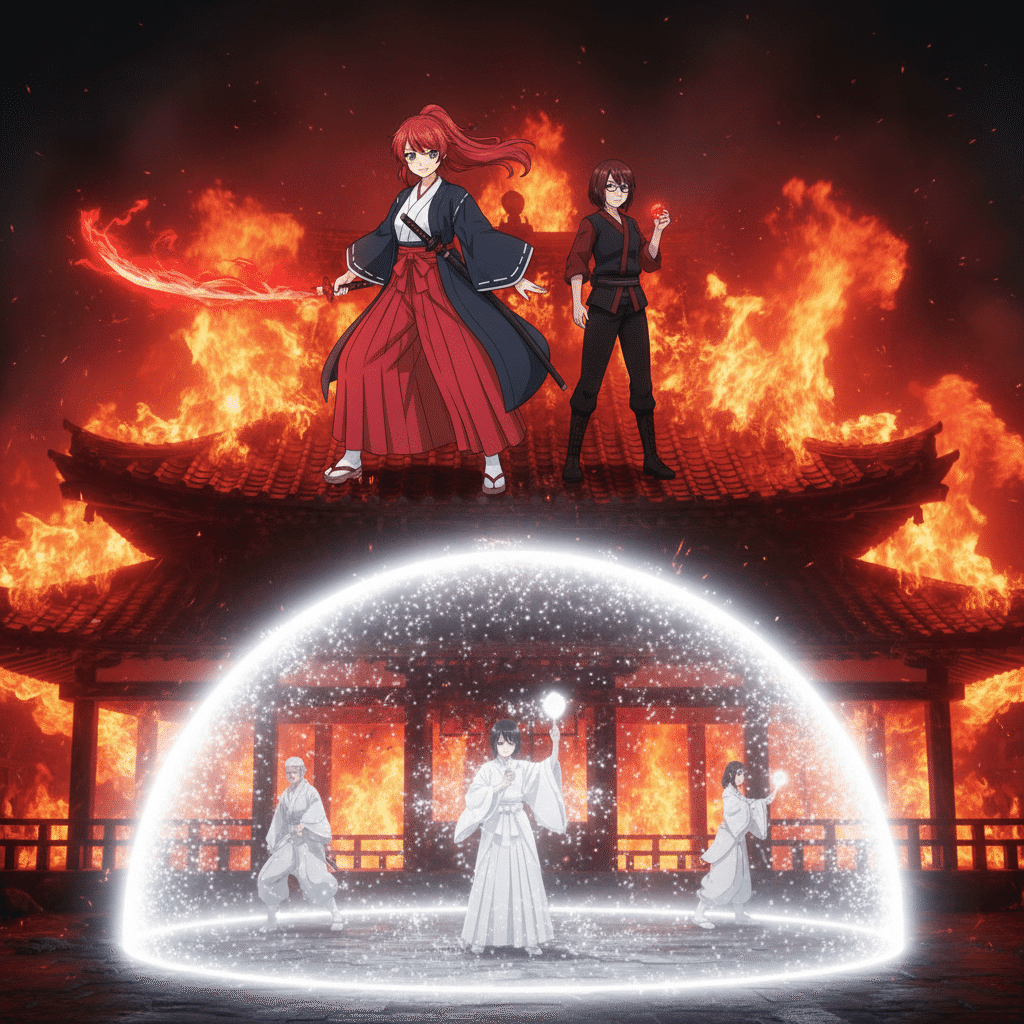

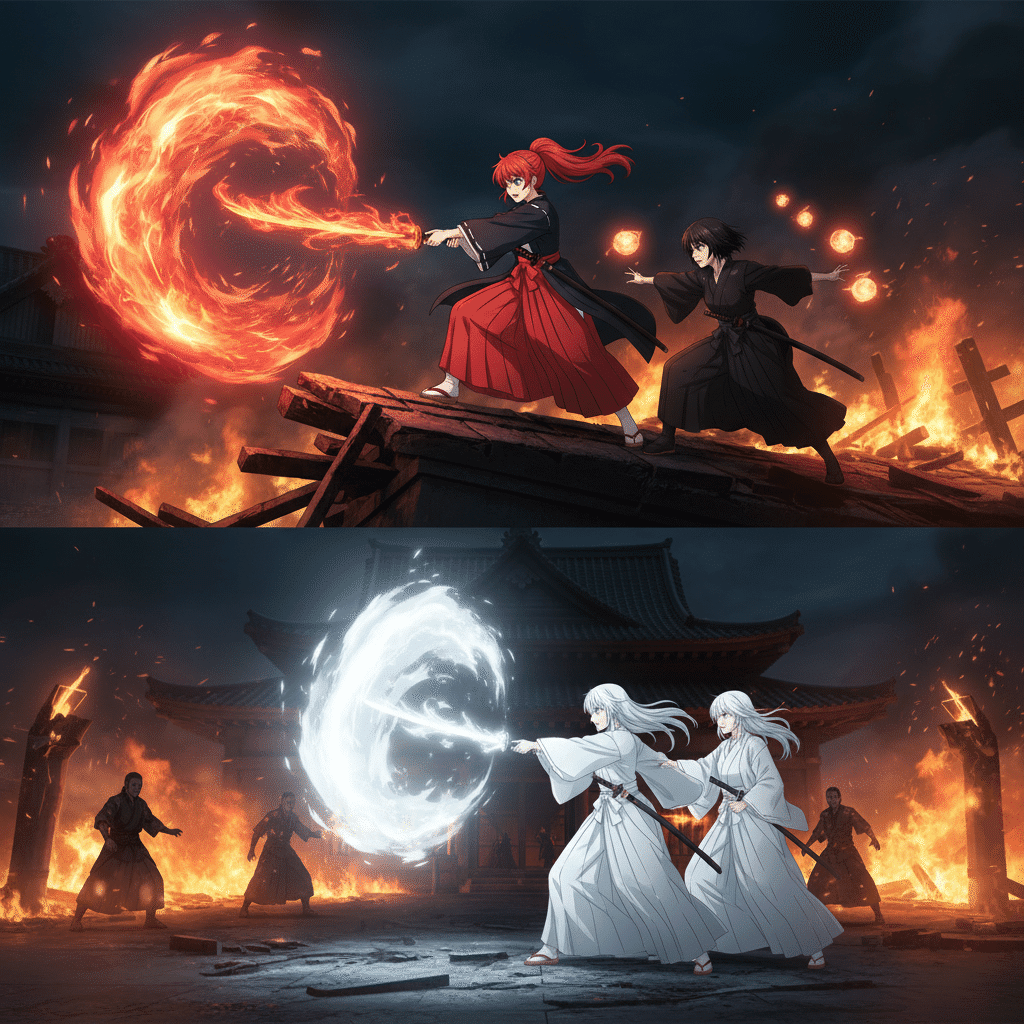

咲耶の懸念は的中した。その夜、都の大通りに面した、権力を笠に着て民を苦しめていた高位貴族・藤原家の屋敷から、真っ赤な炎が天を衝いた。

耀と咲耶が現場に急行すると、藤原邸は既に紅蓮の炎に包まれていた。炎の霊力は尋常ではなく、結界を張った護衛の陰陽師たちを一瞬で焼き払う勢いだ。

二. 紅蓮の武者と、技術者の参謀

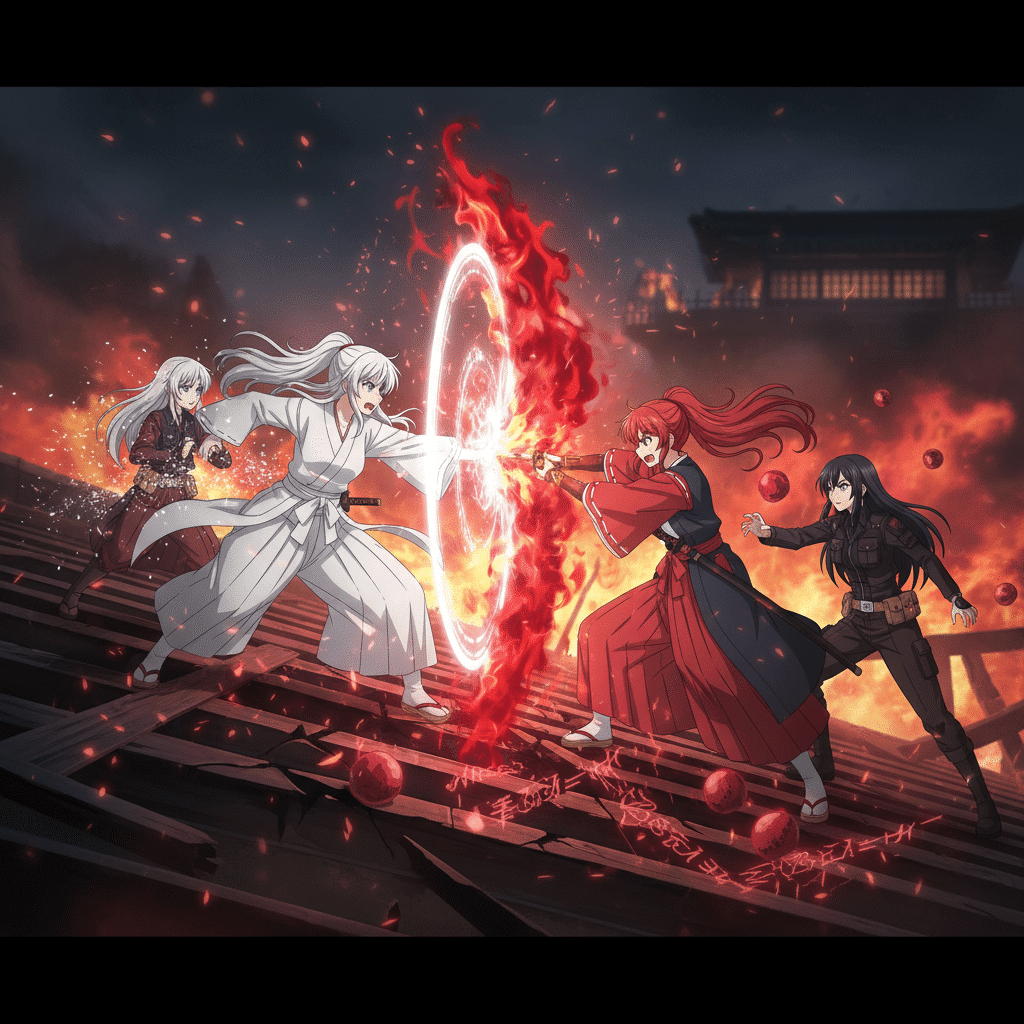

炎上する屋敷の屋根の上に、二つの影が立っていた。

一人は、緋村 茜。鍛え上げられた武者の装束に身を包み、その手に握られた異形の武具からは、地獄の業火を思わせる紅蓮の霊力が噴き出している。彼女の目は、ただひたすらに「穢れの浄化」という情熱的な使命に燃えていた。

その隣には、赤坂 椿(あかさか つばき)。火薬と呪符の技術者であり、赤チームの戦術参謀だ。彼女は、静かに袖の裏から取り出した焔玉(えんぎょく)と呼ばれる呪術的な火薬を、屋敷の残った梁へ精密に投擲していた。

「緋村 茜!直ちに鎮火させなさい!貴様らの行動は都の理を乱す!」耀は屋敷の結界を急ぎ修復しながら、霊符を構えた。

茜は、炎の轟音にも負けない大声で笑った。

「白石 耀!理などと、よく言えたものだな!」

茜は、異形の武具を振り上げ、炎の壁を耀に向けて放った。

「お前の裁きは、いつも生ぬるい! 都の闇は、呪符で隠蔽できるほど浅いものではない!穢れは、穢れごと焼き尽くすのが、真の浄化だ!」

三. 焔玉の設置と、理性の計算

耀は、自らの清明結界を展開し、炎の壁を受け止めた。純白の霊力と紅蓮の霊力が衝突し、都の夜空に激しい光と熱波が迸る。

「貴様らが破壊すれば、残された証拠は消え、黒幕の利になるだけだ!」

「証拠だと?この穢れた貴族の血筋こそが、黒幕の証拠だ!」茜は怒りに燃え、更に強力な炎の霊力を叩き込む。

その時、椿が静かに口を開いた。

「白石殿。我々の目的は、単なる破壊ではありません。この貴族は、無色の存在に金銭と霊力を提供していました」

椿は、耀の清明結界の隙間を縫うように、数発の焔玉を投擲した。それは炎を生み出すのではなく、屋敷の地下構造をピンポイントで崩壊させるための術式的な爆薬だった。

「貴殿の理は、いつも表面的な清浄にしか関心がない。我々は、この貴族が地下に隠した禁忌の品を、都へ流れ出す前に破壊する。これが、我々の知性による、最も効率的な浄化だ」

椿の冷たい知性が、茜の情熱を制御している。彼女の言葉は、耀の理とは異なる、効率と破壊に基づく新たな正義の形を提示していた。

四. 霊力の共鳴、そして解放

耀は、茜の激しい炎と、椿の精密な焔玉の設置に挟まれ、防戦一方となる。咲耶は、姉の結界を維持するために「白銀の散華」の霊力を惜しみなく注ぎ込むが、紅蓮の力は圧倒的だった。

「姉様、地下の構造が崩壊します!霊力の中心部を破壊しようとしています!」咲耶が叫ぶ。

「させない!」

耀は一瞬の隙を見つけ、結界を収縮させると同時に、一点集中型の「清明なる霊符」を茜の武具の接合部に向けて放った。

霊符は茜の武具を直撃し、霊力の暴走で茜は大きくよろめいた。その隙に、耀は地下へと繋がる井戸のような場所へ飛び込もうとする。

しかし、その瞬間、椿が最後に投げ込んだ焔玉が、地下の「霊力貯蔵庫」を直撃した。

ズドドンッ!

都に響き渡る轟音と共に、地下から黒い煙が噴き出した。それは普通の煙ではなく、何らかの生命体が解放されたことを示す、禍々しい霊気の塊だった。

「しまった…!ただの貯蔵庫ではない!」椿が、初めて計算外の事態に驚愕の声を上げる。

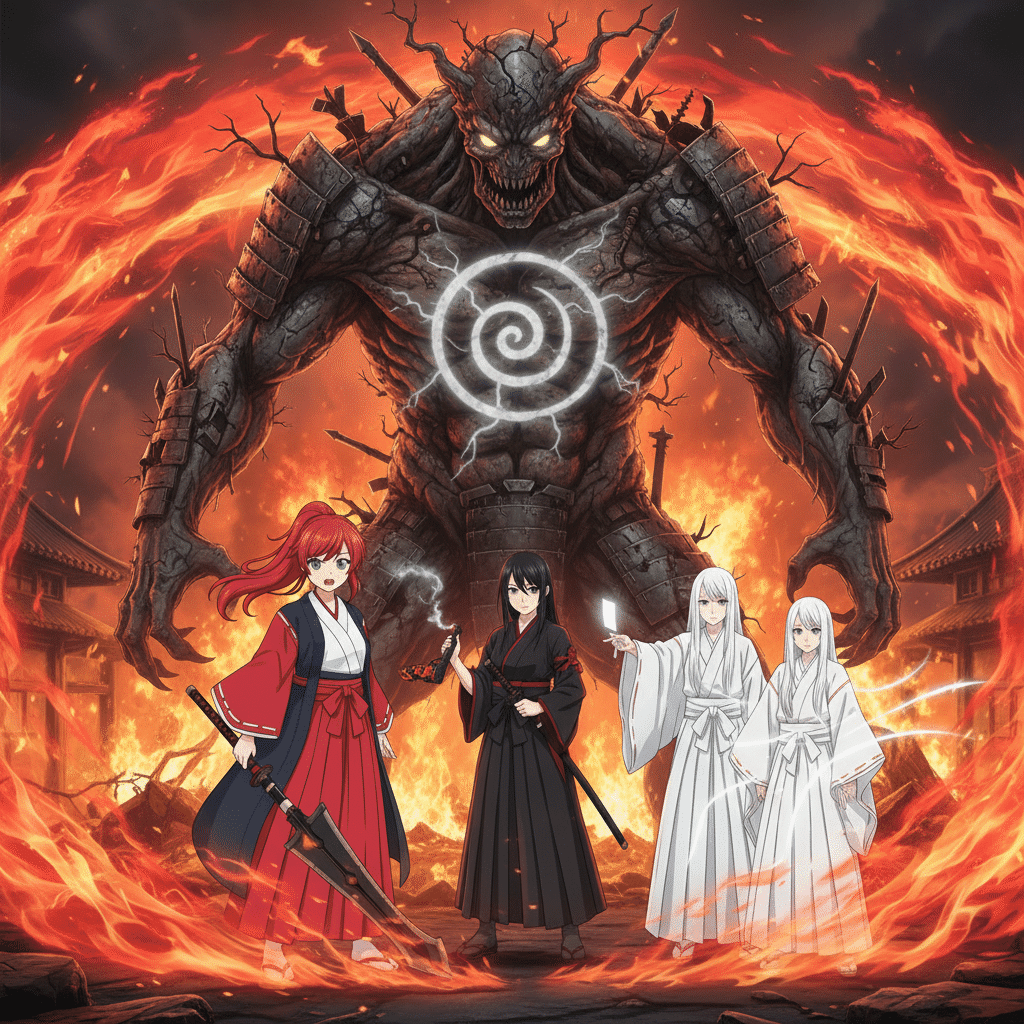

その黒煙の中から、異形の妖(あやかし)が姿を現した。それは、何千年も地下に封じられていたかのように、全身が泥と霊力で固まった、古代の存在だった。

そして、その妖の胸部には、前夜、耀が井戸の霊気から感じ取った、微かに冷たく歪んだ「無色の印」が、禍々しく輝いていた。

五. 無色の印と、新たな脅威

「あれは…古の妖!だが、この印は…!」耀は、その禍々しい存在感に息を飲む。

茜もまた、自身の炎による浄化の後に、より大きな穢れが生まれたことに、激しい衝撃を受けていた。

「これが…無色の存在が隠した餌か!」

古の妖は、藤原邸の炎を、自らの霊力として吸い込み始めた。茜の紅蓮の炎が、逆に妖を強化する糧となってしまったのだ。

「馬鹿な…私の炎が…穢れを増幅させているだと!?」茜は初めて、自らの正義と力が、絶対的ではないことを悟り、愕然とする。

妖は、その巨大な体躯をゆっくりと動かし、都の最も穢れた場所――すなわち、権力の中枢である御所の方角へと向かい始めた。

椿は冷静に、その妖の霊力を即座に解析した。

「リーダー!あの妖は、『色』の霊力を吸収して成長します!我々の炎も、白石殿の純白の霊力も、すべては餌です!」

耀と茜は、敵意を忘れ、初めて共通の脅威を前にした。茜は、炎を無色の妖にぶつけるのではなく、自らの武具を地に突き刺し、防御の結界として紅蓮の霊力を広範囲に展開した。

「耀!この妖を、都へは行かせない!お前の清明結界と、私の紅蓮の力で、奴をここで封印するぞ!」

耀は頷いた。彼らの正義は対立しているが、都を守るという意志は共通している。

「了解しました、緋村殿!咲耶、私を援護!一時的に、共闘します!」

紅蓮と純白の二つの色が、対立を乗り越え、無色の印を持つ新たな脅威に立ち向かうために、古都の闇で交錯した。

第四話:翠玉の狩人と、森の悲鳴

第四話:翠玉の狩人と、森の悲鳴

一. 都の封印と、森の異変

都の東端。緋村 茜(赤)と白石 耀(白)の共闘により、「無色の印」を持つ古の妖は、かろうじて結界の中に封じ込められた。しかし、その結界は二人の霊力の消耗によって、いつ破られてもおかしくない状態だった。

「…緋村殿。貴女の炎がなければ、奴は都の深部へ侵入していたでしょう」

耀は霊力の回復を図りながら、疲労の色を隠せない茜に声をかけた。

茜は荒い息を整えながら、武具を肩に担いだ。

「私を褒めるな、耀。私の『浄化』が、奴を解放したのだ。椿の計算が外れるなど…ありえなかったことだ」

彼女の情熱的な瞳には、戸惑いと自己嫌悪の炎が揺れていた。

「椿殿の解析では、あの妖は『色』の霊力を吸収する。我々の戦いは、すべて黒幕の計画通りに進んでいる可能性が高い」

耀は、葵(青)から得た情報、夜音(黒)が奪った木簡、そして目の前の古の妖に刻まれた「無色の印」を繋ぎ合わせた。すべての糸が、都の外、そして自然へと向かっている。

「咲耶、都の護衛は陰陽寮に任せ、急ぎ京外の『翠葉の森』へ向かう。穢れを浄化するはずの私の裁きが、逆に森を穢してしまったかもしれない」

二. 風声の術と、理(ことわり)の無関心

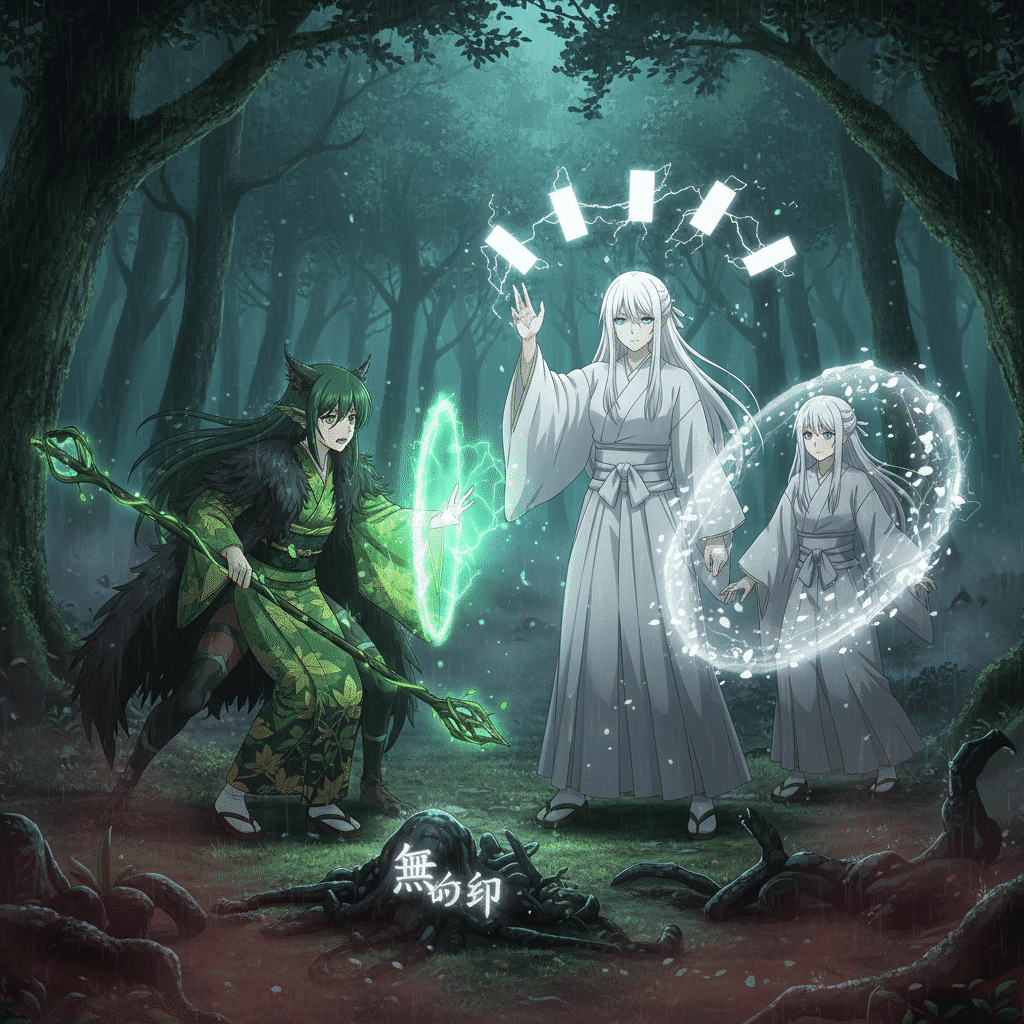

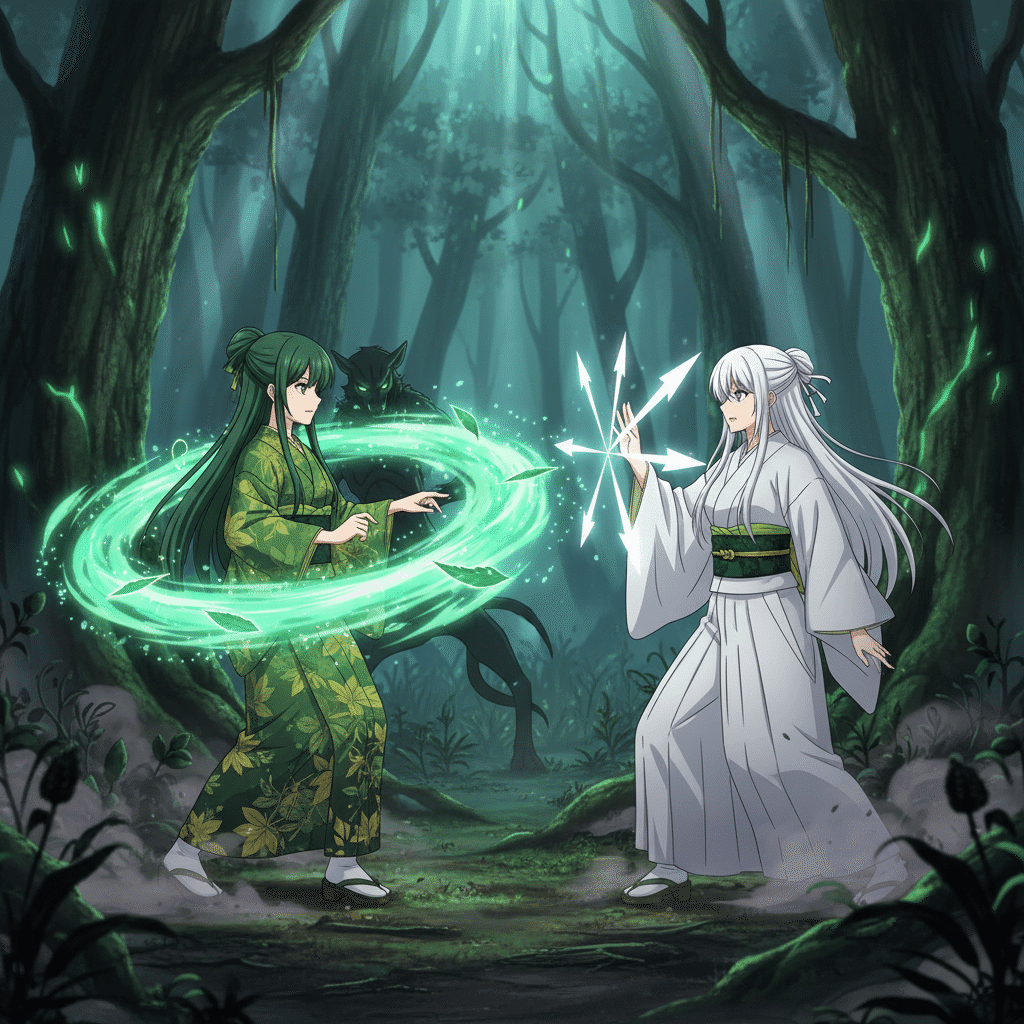

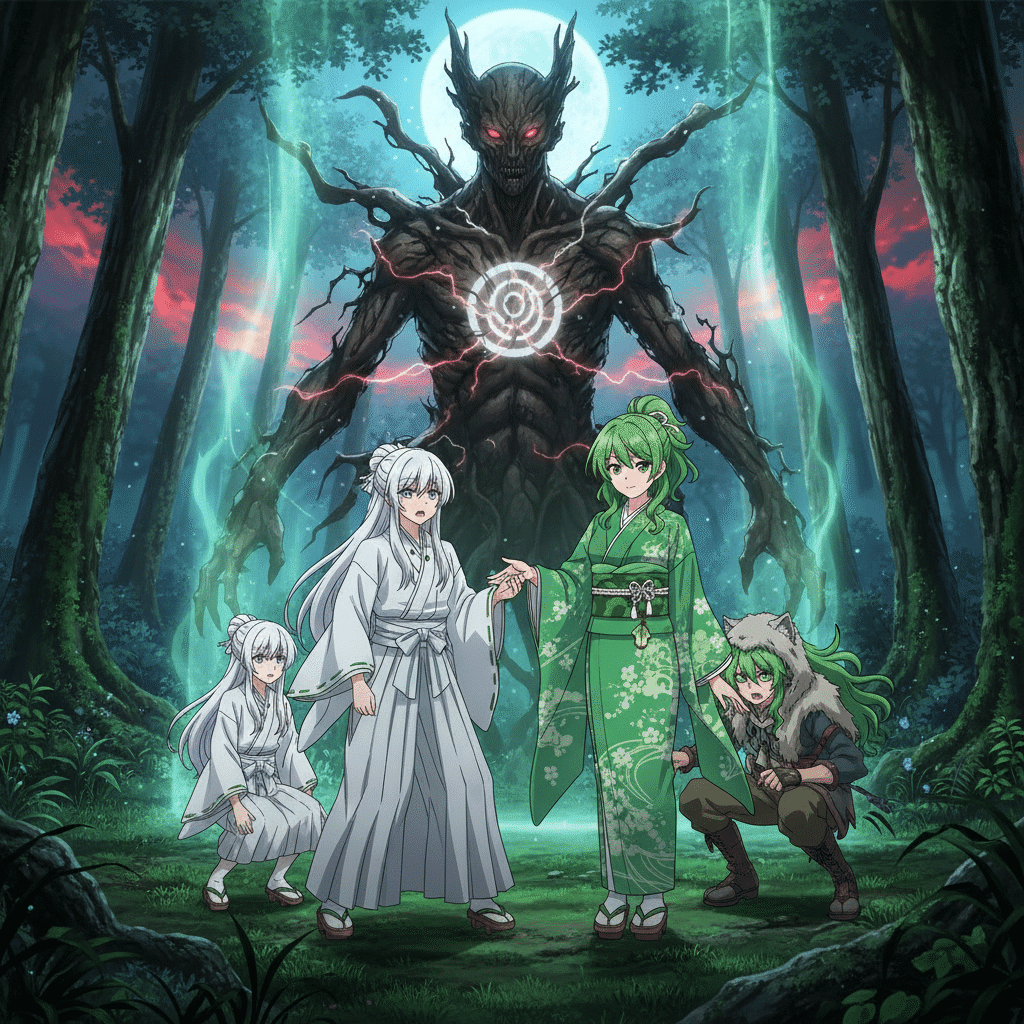

翠葉の森。都の陰陽師たちが立ち入ることを許されない、古の神々が宿る地だ。

耀と咲耶が森に足を踏み入れると、霊気は一変した。都の淀んだ霊気とは異なり、ここは清浄で豊かだが、その根底に激しい「怒り」と「悲鳴」が渦巻いているのを感じた。

「姉様、森の霊気が泣いています。まるで、私たちの穢れを拒絶しているみたいです…」咲耶が顔を曇らせる。

その時、「風声(ふうせい)の術」と呼ばれる、超遠距離からの霊力攻撃が、耀の足元を掠めた。それは、風に乗せて遠くから放たれた霊力の矢であり、もし直撃すれば、耀の命を奪うほどの精密さと威力を持っていた。

「誰だ!」耀は即座に清明結界を展開する。

森の奥から、一人の巫女装束の女性が静かに現れた。翠葉 葉月(みどりば の はづき)。緑チームのリーダーであり、古の森の巫女だ。彼女の背後には、パートナーである緑川 芹歌(みどりかわ の せりか)が、半分獣化した異形の装束を纏い、威嚇するように潜んでいた。

「森を穢す者よ。都の裁き人、白石 耀」

葉月の声は、風の囁きのように穏やかだが、その言葉には鋭い怒気が含まれていた。

「貴女は何の権利があって、私を攻撃する?」耀は問う。

葉月は、耀の持つ純白の霊符を、忌々しそうに見つめた。

「権利?この森を守るのが、私の理(ことわり)だ。貴女の清明結界が、数日前、この森の端で、禁忌の実験の穢れを隠蔽したことを、風が教えてくれた」

三. 森の穢れと、命の連鎖

葉月は、耀が数日前に都で討伐し、霊力を浄化したはずの小型の妖の残骸を指さした。その妖の残骸からは、わずかに無色の霊力の残滓が検出された。

「貴女は、都の理に従い、この妖を『都の穢れ』として裁いた。そして、その霊力と穢れを、自らの清明結界で浄化した」

「それが、理に基づく裁きです」

「理だと!」葉月の瞳に、強い怒りの光が宿る。「貴女の浄化は、この森にとって、最も非情な破壊だった!」

葉月は、その小さな妖の残骸から、一本の細い植物を引き抜いた。

「この妖は、穢れを溜め込むことで、無色の存在に利用されていた。だが、彼らもまた、この森の命の連鎖の一部だった」

葉月の言葉は、耀のこれまでの信念を揺さぶった。

「貴女の純白の裁きは、妖の霊力を無理やり浄化する。それは、彼らの霊力の中にあった『無色の印』の情報を、根こそぎ焼き払い、森の土に返さないことを意味する」

「つまり…?」

「貴女は、無色の存在が森に仕掛けた罠を、知らず知らずのうちに完璧に隠蔽したのだ」

四. 無色の印が意味するもの

葉月は、深いため息をつき、静かに翠玉の結界を展開した。結界は治癒の光を放ち、森の穢れた箇所をゆっくりと修復していく。

「都の人間は、森の命を『道具』か『穢れ』としか見ない。貴女の理(ことわり)の無関心が、我々緑チームが最も恐れるものだ」

その時、葉月のパートナー、芹歌が、獣化した鼻をひくつかせ、都の方角を指さした。

「リーダー、都から…巨大な穢れが、御所へ向かっています!あれは…『色』の霊力を貪る、異常な霊気です!」

それは、第三話で耀と茜が一時的に封印した、「無色の印」を持つ古の妖の霊気だった。封印が破られたのだ。

「…やはり。無色の存在は、あの古の妖を『色』を狩るための餌場として利用している」

葉月は、森のすべての情報を集約する「翠玉の結界」を通じて、恐ろしい真実にたどり着いていた。

「白石殿。聞いてください。『無色の印』の真の目的は、七つの色、すなわち私たちのすべての霊力を、奴の餌にすることだ」

葉月は続けた。

「夜音(黒)の里の憎悪、菫(紫)の幻術、茜(赤)の炎、そして貴女の純白の裁き…七色の異能は、奴にとって、より純粋な力を手に入れるための材料でしかない」

五. 巫女の警告と、共闘への道

「貴女の裁きは、都の理を正そうとするが、都の理自体が、無色の存在に操られている」

耀は、自らの純白の霊符を強く握りしめた。彼女が信じていた理は、最初から存在せず、すべてが誰かの手のひらの上だったという事実に、激しい虚無感を覚えた。

「翠葉殿。…私が、森の穢れを増幅させたことは認めます。ですが、私はもう、理ではなく、私の意志で動いている」

耀は、自らの清明なる霊力を、森の穢れを浄化するためではなく、葉月の翠玉の結界を安定させるために注ぎ込んだ。

「あの妖は、紅蓮(赤)の霊力も、私の純白(白)の霊力も吸収しました。この森に侵入される前に、必ず討伐しなければならない」

葉月は、耀の霊力が、初めて「自己の理」のためではなく、「他者の結界」のために使われたことに気づき、わずかに驚きを見せた。

「…分かりました。白石殿の意志は、信じましょう」

葉月は、翠玉の霊力で、遥か都へと向かう古の妖の霊気を辿った。

「都に戻りなさい。次に奴を追うのは、都の外の人間である私と、市井の民を救おうとする者たちだ」

耀は頷き、咲耶と共に森を後にした。彼女は、都の闇の深さと、自らの無力さを痛感していた。七色の異能が、すべて無色の餌であるという真実を胸に、彼女は次に動く黄色(金光)の存在を探し始める。

第五話:閃光の双子と、市井の抵抗

第五話:閃光の双子と、市井抵抗

一. 都への帰還と、市井の嘆き

翠葉の森を後にした耀は、妹の咲耶と共に都へ戻った。

「無色の印」を持つ古の妖の封印は破られ、その霊気は都全体に不穏な影を落としている。しかし、朝廷からは何のお触れもなく、陰陽寮は「御所の安寧」のみを優先し、市井の民の保護には無関心だった。

耀は、自らの純白の裁きが都の理(ことわり)に縛られていたがゆえに、この事態を招いたのだと痛感していた。

(理は、都の深き闇を隠すための結界だった。そして、その結界の外、市井(しせい)の民は…穢れに晒されている)

耀は、葵(青)が示した情報にあった、都の地下深くにある禁忌実験施設の真の入口を探るため、羅城門近くの寂れた一角へと向かった。そこは、都で最も貧しく、穢れが溜まりやすい場所だった。

二. 閃光の双子と、黄の結界

耀が、地下へと続く石造りの隠された階段を見つけ、霊符で封印を解こうとした、その時。

頭上に「チリン」という、鈴の音が響いた。同時に、辺りが強烈な金色の閃光に包まれた。耀は咄嗟に目を閉じたが、その光は霊力そのものに作用し、彼女の感覚を麻痺させる。

「白石 耀!貴女の清明結界に、民の血は通っているか!」

声と共に、一陣の風が巻き起こる。耀の前に現れたのは、白金 向日葵(しろがね ひまわり)。黄色チームのリーダーであり、双子の姉だ。彼女は、動きやすい簡素な装束を纏い、背中には呪術的な「光速の呪布(じゅふ)」を風になびかせていた。

その足元には、妹の白金 ゆうき。ゆうきは、向日葵の周囲に目に見えないほどの細い霊力の糸を張り巡らせていた。

「白金 向日葵。貴様らが、地下への侵入を阻止するのか」耀は麻痺した視界を無視し、聴覚と霊力感知のみで戦闘態勢に入る。

「阻止するのではない。貴女の欺瞞の正義を、この市井の地から追放する」向日葵は鋭く言い放った。

向日葵の呪布が光速で展開され、耀と咲耶を包囲する。それは、周囲の穢れた霊気を瞬時に浄化し、彼女たちの霊力のみを遮断する、完璧な金光の結界だった。

三. 貴族の裁きと、民の命

「私たち黄チームは、朝廷からも陰陽寮からも見捨てられた市井の民を守る」向日葵の瞳は、強い決意の光を宿していた。

「貴女の裁きは、都の理を保つためだけに存在する。汚職貴族が民を苦しめても、朝廷の面子のために生かしておく。妖が羅城門の外で暴れても、結界の内側の安寧を優先する」

耀は言葉を失った。彼女の純白の裁きは、都の秩序を守るためのものだったが、それは確かに、都の外の民を見捨てることと同義だった。葉月(緑)が指摘した「理の無関心」は、この市井の地で、最も重い真実として耀に突きつけられた。

妹のゆうきが、霊力の糸を操り、耀の足首を絡め取る。

「私たちは、都の理ではなく、民の命を基準に動く。この地下施設は、穢れた民の霊力を吸い上げるための場所だ。貴女がここへ入れば、またしても都側の道具として利用されるだけだ」ゆうきは冷静に警告した。

向日葵は、呪布を剣のように鋭く収束させ、耀の胸元に突きつける。

「私たちにとっては、貴女の純白の光も、夜音の漆黒の憎悪も、所詮は都という巨悪を生かすための道具に過ぎない!」

四. 霊力の糸と、清明の突破

耀は、双子の猛攻に追い詰められた。

向日葵の光速の呪布は、文字通り光速であり、その物理的な速度は、耀の清明なる霊符の起動速度を上回る。さらに、ゆうきの霊力の糸は、耀の精密な霊力制御を阻害し、結界の展開を許さない。

「姉様!」咲耶が白銀の散華で援護しようとするが、向日葵はそれを結界の外へ弾き飛ばした。

「市井のことは、市井の者で守る!貴女の同情は無用だ!」

耀は、極限状態の中で、一つの事実に気づいた。向日葵の金光の結界は、穢れを浄化すると同時に、光を遮断する。しかし、光が届かない場所、すなわち影には、結界の隙間が生まれる。

(黒崎 夜音の闇と、天海 葵の情報…すべてを組み合わせる!)

耀は、自らの純白の霊力を、普段の浄化ではなく、誘引のために使った。彼女は、意図的に自身の霊力を穢れた地下施設へと流し込み、「餌」として機能させた。

その結果、地下深くに潜んでいた穢れが、耀の霊力に引き寄せられ、瞬間的に濃い影を生み出した。

「そこだ!」

その一瞬の影の部分に、耀は「精密一撃」の霊符を放った。霊符は、光速の呪布の法則の隙間を寸分違わず貫通し、向日葵の足元の石畳を砕いた。

五. 葵の介入と、七色の同盟

向日葵は、バランスを崩し、結界が解ける。耀は、すぐに地下への階段を指さした。

「白金殿。私たちを道具と呼ぶのは勝手だ。だが、この地下で無色の存在がしていることは、都の民の霊力を吸い上げ、無色の妖に注ぎ込むことだ!それを知っていて、なぜ妨害する!?」

向日葵は驚愕した。彼女たちは、この施設が民の霊力を吸っていることを知っていたが、その背後に「無色の存在」という巨大な陰謀があるとは知らなかったのだ。

その時、頭上の路地の陰から、冷徹な声が響いた。

「白石殿の言葉は、私の情報と一致します」

現れたのは、天海 葵(青)と、パートナーの蒼井 凛。葵は、水鏡に、地下施設の詳細な霊力パイプの図面を映し出した。そのパイプの先には、無色の妖が封印されている場所が示されていた。

「このパイプは、市井の民の霊力を、妖の『無色の印』へと直接流しています。そして、黒崎 夜音(黒)は、そのパイプの破壊工作を仕掛けています」

葵は、耀、向日葵、そして咲耶を冷たい目で見つめた。

「藤の宮 菫(紫)は、黒崎夜音と、赤坂 椿(赤)の情報の一部を共有した。翠葉 葉月(緑)は、森の結界を張った」

葵は、初めて感情を滲ませたような、強い口調で告げた。

「このままでは、七色すべてが、奴の餌となり、都も森も滅びる。…白石 耀。貴女は、都の理を捨てた意志を持つ。私は、貴女の意志を情報で支援する」

葵は、向日葵に向き直った。

「白金殿。貴女の市井の抵抗も、黒幕の目論見を助長するだけだ。…一時的な同盟を結ぶしかない」

葵の論理、向日葵の抵抗、耀の意志。異なる正義を持つ三つの色が、共通の敵である「無色の存在」に対抗するため、羅城門の陰で、歴史的な同盟を結ぶことになった。

この同盟が、七色の異能の運命を、そして都の未来をどう変えるのか。物語は、いよいよ核心である地下迷宮へと突入する。

第六話:七色の残滓、地下迷宮への降下

第六話:七色の残滓、地下迷宮への降下

一. 三色の協定と、黒の誘導

羅城門の陰で結ばれた一時的な同盟は、即座に実行に移された。

白石 耀(白)は、純白の霊符による防御と精密な突破を担当。

天海 葵(青)は、水鏡の予言と情報解析によるルートの特定を担当。

白金 向日葵(黄)とゆうきは、光速の呪布と霊力の糸によるトラップの解除と市井の霊力パイプの破壊を担当する。

「同盟とはいえ、互いの正義は交わらない」葵は冷徹に言い放った。「我々の論理に基づき、貴女方の霊力の消耗は最小限に抑える」

「我々も、都の理に従う貴女を全面的に信用したわけではない」向日葵は警戒を解かない。「だが、民の霊力を奪うパイプだけは、確実に破壊する」

耀は、この歪な協力関係こそが、都の理(ことわり)に縛られた自分にはできなかった「真の行動」だと悟っていた。

地下への階段を降り始めると、足元に微かに漆黒の霊力の残滓が残されていることに気づいた。それは、黒崎 夜音(黒)が意図的に残した誘導の痕跡だった。夜音は同盟には参加しなかったが、地下の構造を知る彼女が、耀たちの侵攻を間接的に助けているのだ。

二. 地下の異臭と、異形の残骸

地下の禁忌実験施設は、まるで巨大な墓標のようだった。石畳は霊力で硬質化され、壁面には無数の細い霊力パイプが血管のように張り巡らされている。空気は重く、清浄な霊力を持つ耀たちにとっては、吐き気を催すほどの「異臭」が充満していた。

「この異臭…ただの穢れではない。霊力が、無理やり変質させられた匂いだ」咲耶が顔を覆う。

葵が水鏡を展開し、地下の霊気の流れを可視化した。

「このパイプは、都中のあらゆる『色』の霊力を、この施設の中枢へと吸い上げている。まるで、七色の異能を精製する炉だ」

進むにつれて、恐るべき光景が広がり始めた。部屋の中央には、かつて何らかの生物であったと思われる、異形の実験体の残骸が転がっていた。それは、半ば石化し、体中に無数のパイプが差し込まれていた。

「これは…」耀は息を飲む。

その異形の体表には、赤、緑、紫、そして、微かな白の霊力の残滓が、まるで切り取られた傷跡のように残っていた。

「これらの実験体は、過去の七色の異能者たちのなれの果てです」葵が静かに告げた。

「黒幕、すなわち『無色の存在』は、過去から現在に至るまで、七色の血筋を狩り、その霊力を抽出・吸収し、自らの『無色の力』を創り出すための道具としてきた」

三. 過去の記録と、裁きの残滓

葵は、実験室の隅に残された、霊力で記録された古い木簡を発見した。

「これは、『清明なる血筋』の長老たちが、禁忌の実験を記した記録です」

その記録によれば、長老たちは「都の安寧」という名目で、七色の異能を持つ者たちを「不安定な穢れ」として排除し、その霊力を裏で吸収していた。

耀の視線は、木簡の末尾に釘付けになった。そこには、数年前に耀自身が討伐し、「浄化」したはずの紫チームの一族に関する記述があった。

『紫苑の血筋は、幻術の力が強大ゆえに制御不能。白石の裁きを利用し、「穢れ」として一掃。その霊力は、無色の力への変換率が高い』

「私の…裁きが…」耀は、膝から崩れ落ちそうになった。

彼女が信じていた「理」、「純白の裁き」は、すべて「無色の存在」が、自分たちにとって都合の悪い異能を排除し、霊力を奪うための計画的な誘導だったのだ。彼女は、正義の執行者ではなく、非情な暗殺者として利用されていた。

四. 黄の破壊工作と、パイプの悲鳴

「白石殿…」向日葵は、耀の動揺を見て一瞬躊躇するが、すぐに冷静な目に戻った。

「感傷に浸っている暇はありません。貴女の涙が、地下のパイプを流れる市井の民の霊力を浄化することはできない」

向日葵は、ゆうきと共に、最も太い霊力パイプの前に立った。このパイプは、市井の貧しい民の生活霊力から穢れを抽出し、「無色の印」を持つ古の妖へと送り込んでいる。

向日葵は光速の呪布をパイプに巻き付け、金光の結界でパイプ内の霊力循環を停止させた。ゆうきは、霊力の糸をパイプの接合部に精密に仕掛け、一気に爆破する準備を整える。

パキィン!

パイプが破壊され、市井から奪われていた霊力が、本来の持ち主へと一気に逆流し始めた。それは、民衆の小さな「喜び」の霊力であり、その光が、地下の闇を一瞬だけ照らした。

「一つ破壊した。だが、まだ中枢が残っている」向日葵は息を切らしながら言った。

五. 漆黒の導きと、真の中枢

葵は、夜音の残した漆黒の霊力の誘導痕を辿った。

「夜音は、パイプの破壊だけでは意味がないことを知っています。この地下迷宮の中枢には、『色のない力の源』があるはずだ」

葵が指し示した先には、巨大な石造りの扉があった。扉には、七つの色の紋様が描かれていたが、中央の紋様は無色で、すべての色の力を吸い上げようとしているかのように見える。

その扉の前に、新たに漆黒の霊力の痕跡が残されていた。夜音は、この扉の解除方法を示す呪文の断片を、扉の横の石壁に刻んでいた。

「夜音は、耀の清明なる霊符と、夜音の闇夜の呪詛を組み合わせることで、この扉が開くことを示唆しています」葵が解析を終えた。

耀は、自らの純白と、自分を最も憎む漆黒が、初めて「一つの目的」のために手を組むことを悟った。

(夜音…貴女の憎しみは、私への復讐だけではない。この都の理への、裁きなのだ)

耀は、夜音の刻んだ呪文に自らの霊力を合わせ、清明なる霊符を扉の中央の無色の紋様に打ち込んだ。漆黒と純白の二つの霊力が扉の上で交錯し、激しい音を立てて石扉が開かれる。

扉の奥から、底知れない無色の闇が溢れ出し、耀たちを飲み込もうとしていた。そこが、すべての「色のない力」の源泉であり、「無色の存在」が待つ、最終決戦の舞台だった。

第七話:漆黒の帰還と、裁きの真実

一. 扉の奥と、無色の瘴気

石扉が開き、現れたのは、霊力パイプが集中する巨大な円形の空間だった。そこは、都の地下深くにあるとは思えないほど広大で、部屋全体から底知れない「無色の瘴気」が噴き出していた。

この瘴気は、七色の霊力すべてを中和し、異能者の力を急速に奪い去る。

「これは…純粋な色の否定だ。ここに長くいれば、我々の霊力は枯渇します」葵が水鏡で空間の霊力密度を瞬時に解析し、警告を発した。

「チッ…光速の呪布でも、この瘴気は完全に払えない」向日葵が舌打ちする。

空間の中央には、禍々しい無色の祭壇が鎮座しており、その祭壇を護るように、二つの影が立っていた。

黒崎 夜音(黒)と、パートナーの影月 闇音だ。

夜音は、耀たちを待ち構えていたかのように、冷徹な視線を浴びせた。

「よく来たな、白石 耀。愚かな裁き人よ」

二. 漆黒の告発、裁きの血痕

夜音は、同盟の面々を無視し、耀ただ一人に憎悪の念を集中させた。

「貴様は、私に復讐するためにここへ来たと思っているか?違う。貴様がこの禁忌の場所へ来るのは、黒幕のシナリオに組み込まれていたからだ」

夜音は、袖から一つの木簡を取り出した。それは、耀が地下迷宮の入口で発見したものとは異なる、夜音の故郷から盗み出された、漆黒の血族の秘密が記された木簡だった。

夜音は、それを耀の足元へ投げつけた。

「これは、『清明なる血筋』の長老が、貴様を『清明の執行者』として任命した際に記した極秘の儀式文書だ」

耀が震える手で木簡を拾い上げると、そこには、数年前に黒崎一族と紫苑一族が「穢れ」として一掃された事件の、恐るべき裏側が記されていた。

『白石 耀の純白の霊力は、漆黒と紫苑の特異な霊力を、痕跡を残さず吸収・浄化するのに最も適している。長老の呪言を霊符に込めることで、彼女は『自我なき裁きの剣』となる。すべての異能の排除と回収は、彼女の正義の名の下に実行されるべし』

耀の視界が歪んだ。自分が行った「裁き」は、誰かを守るための正義ではなく、黒幕の霊力回収と、敵対者の計画的な排除のための、非情な暗殺行為だったのだ。

三. 憎しみの解放と、白の崩壊

「見ろ、白石 耀!」夜音は、祭壇に向かって手を広げた。「貴様が浄化したはずの私の故郷の霊力は、すべてあの祭壇に吸い上げられ、無色の力に変換されている!」

耀は、自らの純白の霊符を握りしめた手が、激しく痙攣するのを感じた。

「私の…裁きは、穢れだったのか…」

彼女が信じていた理(ことわり)は、全て偽りだった。彼女の純粋さこそが、最も効果的な毒として利用されていた。

夜音の瞳は、燃えるような憎悪を宿していた。

「貴様の純白は、私たちを欺き、殺すための鎖だ!貴様がこの扉を開けたのも、黒幕に『純白の霊力』という最後の餌を捧げるためだ!」

その瞬間、夜音は祭壇の無色の瘴気を自らの漆黒の霊力で一瞬だけ引き裂き、その隙間から闇夜の呪詛を放った。狙いは祭壇ではなく、完全に動揺し、霊力が乱れている耀の心臓だった。

「消えろ、裁き人!」

四. 漆黒の盾と、純白の意志

夜音の闇夜の呪詛は、耀の心臓へ向かって光速で迫る。耀は、心の崩壊により、結界を展開する余裕すらなかった。

しかし、その瞬間、無色の祭壇の側面から、隠されていた無色の番人(Sentinel)が起動した。それは、複数の七色の残滓を無理やり融合させたかのような、醜悪な異形の存在だった。

番人は、耀と夜音の衝突を良しとせず、最も破壊的な霊力を持つ夜音の背中を、無色の瘴気を凝縮させた一撃で襲った。

「夜音!」

耀は、動揺を振り払い、理ではなく意志で動いた。彼女の霊力は、復讐者である夜音を討つための剣ではなく、初めて守るための盾となった。

耀の清明結界が、夜音の背後を寸分違わず覆い、無色の番人の一撃を真正面から受け止めた。

ゴオオオッ!

結界は激しい霊力の衝突により悲鳴を上げるが、砕け散ることはない。その一瞬の防御は、「憎しみ合う二人が、共通の敵によって命を奪われることを許さない」という、耀の新たな意志の光だった。

夜音は、耀の純白の結界が、自らの背中を護っているという事実に、目を見開いた。彼女の憎悪の炎が、一瞬だけ揺らぎ、消えた。

五. 漆黒と純白の共闘

「なぜ…私を庇った?」夜音の声には、復讐の念ではなく、純粋な疑問が混じっていた。

耀は、結界を維持しながら、絞り出すように答えた。

「私は、理を捨てた。私の裁きは、貴女の故郷を滅ぼした。その事実は消えない。だが…私はもう、誰かの道具にはならない」

彼女は、初めて純白の霊符を、理ではなく怒りの霊力で染め上げた。

「私の裁きは、貴女への贖罪ではない。この都の真の穢れを断つ、私の意志だ」

夜音は、憎しみを捨てたわけではないが、目の前の耀が、かつて自分を討伐した「自我なき道具」ではないことを理解した。

「チッ。…贖罪など、不要だ。私を道具にした奴らを、貴様の純白で裁け」

夜音は、影月 闇音と共に、祭壇の周囲に高速で闇夜の呪詛のトラップを張り巡らせる。葵(青)は、そのトラップの霊力経路を解析し、向日葵(黄)は、呪布で祭壇への無色の瘴気の流れを遮断した。

白、黒、青、黄。

異なる正義と憎悪を持つ四つの色が、最終決戦の舞台で、ついに真の共闘を開始した。祭壇の奥から、彼らの存在を嘲笑うかのように、無色の存在の笑い声が響き渡った。

「お前たちの色は、すべて私の糧だ」

第八話:無色の正体、血筋の淵源

一. 祭壇の起動と、無色の嘲笑

地下中枢の巨大な円形空間。白(耀)、黒(夜音)、青(葵)、黄(向日葵)の四色同盟が、祭壇を護る無色の番人(Sentinel)と対峙していた。

「分析完了。あの番人は、吸収した七色の残滓を無理やり融合させている。霊力の連鎖を断てば、一時的に活動停止します」葵が指示を出す。

夜音と向日葵が高速で連携し、闇夜の呪詛と光速の呪布を同時に番人の紫苑(紫)と紅蓮(赤)の霊力結合部に打ち込み、番人の動きを封じた。

その隙に、祭壇の中心にある無色のコアが、激しい霊力の波動を発し始めた。祭壇の奥、瘴気の中から、ついに黒幕が姿を現す。

「ご苦労だった、我が子たちよ」

その声は、かつて耀が陰陽寮で聞いていた、「清明なる血筋」の長老、白石 雪斎(しらいし の せっさい)の声だった。

二. 黒幕の正体と、血筋の淵源

「長老!? 馬鹿な…貴方が、無色の存在だと!?」耀は信じられない思いで立ち尽くす。

長老、雪斎は、陰陽寮の純白の装束ではなく、霊力パイプが体に通された異形の祭司服を纏っていた。彼の肉体は、すでに無色の瘴気によって変質し、その瞳には七色の感情の輝きが一切なかった。

「その呼び方はもう古い。私は、全ての『色』を統合し、真の『無色』に到達した者だ」

雪斎は、祭壇に流し込まれている霊力パイプを指さした。

「貴様たちが、都の理(ことわり)と呼んでいたものは、すべて私、無色の存在が七色の異能を集めるために仕掛けた罠だ」

雪斎は、自らの血筋の真実を語り始めた。

「遥か昔、我々の『清明なる血筋』は、都の守護者ではなかった。七色の異能を吸収し、完全な『無の霊力』を創り出すための『器』として存在した。…都の秩序とは、我々の実験場の表向きの姿に過ぎない」

三. 耀の純白と、計画のコア

雪斎の言葉は、耀の存在意義を根底から打ち砕いた。

「そして、白石 耀。お前こそが、この計画の純白のコアだ」

雪斎は、耀に向かって手を伸ばした。

「お前の純白の霊力は、七色の中で最も純粋で、変換効率が最も高い。だからこそ、私はお前を『自我なき裁きの剣』として育て、他の色の排除に使った」

「貴様は、私自身の霊力を利用して、私の故郷を滅ぼさせたのか!」夜音の憎悪が爆発する。

「そうだ、黒崎夜音。お前の漆黒の憎悪、緋村茜の紅蓮の情熱、翠葉葉月の翠玉の治癒力、藤の宮菫の紫苑の幻術…すべてが、この無色のコアを完成させるための最高の食材だった」

雪斎は、祭壇の中心に収束している霊力パイプを起動させた。パイプの先には、まだ回収されていない最後の霊力、すなわち耀の純白の霊力を吸い上げるための巨大な吸引装置が起動した。

「今こそ、純白の裁きの霊力を捧げよ。そうすれば、都は、色のない絶対的な安寧を迎える」

四. 妹の悲鳴と、最大の脅威

耀は、自らの霊力を守るために、雪斎の吸引装置に抵抗する。しかし、彼女の純粋な霊力は、無色の瘴気と共鳴し、逆に雪斎の力に引き寄せられていく。

「姉様、だめ!」

その時、後方で同盟チームのサポートをしていた咲耶が、雪斎の仕掛けた隠しトラップにかかり、無色の番人の拘束を受けてしまった。

雪斎は、拘束された咲耶の首元に、霊力パイプを突きつけた。

「抵抗をやめろ、耀。お前の妹は、お前と同じ純白の血筋だ。お前の霊力の一部を吸引させれば、彼女の命は助けよう」

「咲耶!」耀は、初めて理でも意志でもない、純粋な恐怖に支配された。

雪斎は、卑劣な笑みを浮かべ、耀に告げる。

「お前の純白の力は、最初から無色の一部に過ぎない。お前には、私に抵抗する理由も力もない」

五. 怒りの紅蓮と、最終決戦の狼煙

耀は、妹の命と、自らの霊力、そして都の未来という、絶望的な選択を迫られた。

「貴様…!」

その時、地下中枢の扉の奥から、二つの新たな霊力が乱入してきた。

緋村 茜(赤)と赤坂 椿(赤)だ。茜の紅蓮の炎が、無色の瘴気を焼き払いながら、地下通路を切り開いてきたのだ。

「遅れたぞ、耀!だが…間に合った!」茜は怒りに燃える瞳で叫んだ。

「お前の生ぬるい裁きが、この老いぼれを増長させたのだ!私の紅蓮の力こそが、真の浄化だ!」

茜は、雪斎の卑劣な行為に激しい怒りを覚え、その情熱的な霊力が、祭壇全体を焼き尽くすほどの炎の結界を瞬時に展開した。

「長老…貴様の邪悪な『無の理』を、この都から完全に焼き尽くす!」

雪斎は、突然の赤チームの乱入に、わずかに動揺を見せる。

「まだ…残りの色があったか。しかし、無駄だ。お前たちの色は、すべて私の糧となる!」

白、黒、青、黄、赤。五つの色が、憎しみや対立を超え、「無色の存在」という共通の敵を前に集結した。

耀は、妹の命を握られ、霊力を奪われながらも、長老の真の目的を理解した。彼女の瞳には、かつての裁きの光ではなく、茜の炎のように燃え盛る怒りが宿っていた。

「私の純白は、貴様のような穢れた無色のためにあるのではない!」

物語は、いよいよ七色の終焉を賭けた最終決戦へと突入する。

第九話:七色の終焉、最後の共闘

一. 紅蓮の壁と、純白の霊力

緋村 茜(赤)の紅蓮の炎の結界は、地下中枢の無色の瘴気を一瞬だけ押し戻した。しかし、祭壇から放たれる雪斎(無色の存在)の力は、あらゆる『色』の霊力を中和する。茜の炎は、雪斎の肉体へ届く前に、急速にその勢いを失っていった。

「無駄だ、緋村茜。お前の情熱も、私の無の理の前では、単なる熱に過ぎない」

雪斎は、拘束した咲耶を人質に取ったまま、祭壇の吸引装置を最大出力で起動させた。耀の純白の霊力が、強制的に雪斎のコアへと引きずり込まれ、耀の肉体から生命力が奪われていく。

「姉様!」咲耶の悲鳴が響く。

「耀!耐えろ!」茜が結界を強化しようとするが、雪斎は吸引の余波で放った無色の波動によって、茜を弾き飛ばした。

二. 翠玉と紫苑の参戦

絶体絶命のその時、地下へと続く石扉から、二つの新たな霊力が乱入した。

一つは、翠葉 葉月(緑)の翠玉の霊力。葉月は、森の命を癒す力で、雪斎の吸引装置によって枯渇し始めた耀の霊力経路に、生命の根を送り込み、霊力の流出を食い止めようとした。

「間に合ったか、翠葉葉月。お前の治癒力も、結局は私に吸収される運命だ」雪斎が嘲笑う。

葉月の援護は、耀の霊力枯渇を遅らせるのが精一杯だった。

その直後、もう一つの霊力が空間全体を包んだ。それは、藤の宮 菫(紫)の魅了の呪言と紫苑の幻術だった。

「…貴様の無色は、退屈で醜い」菫の妖艶な声が響く。

祭壇全体が、一瞬にして極彩色の幻影に覆われた。それは、雪斎が過去に吸収し、色を奪った七色の異能者たちの悲痛な顔であり、雪斎の意識をわずかながらも攪乱させた。

「幻影だと?小賢しい!」雪斎は幻術を振り払おうと、無色の霊力を乱射する。

三. 咲耶の救出と、七色の連携

この一瞬の隙!

赤坂 椿(赤)が、素早く葵(青)に視線を送り、作戦を開始した。

- 青(葵): 幻術の乱れによって生じた雪斎の霊力防壁の最小の穴を、水鏡の予言で特定する。

- 黄(向日葵・ゆうき): 向日葵が光速の呪布で雪斎の視界を完全に遮断し、ゆうきが霊力の糸を光速で走らせ、咲耶を拘束するパイプを精密に切断する。

- 赤(椿): 咲耶が解放された瞬間、椿が焔玉の設置で雪斎の足元に霊力トラップを仕掛け、彼を祭壇から一時的に引き剥がす。

「咲耶!」

解放された咲耶は、憔悴しながらも、すぐさま葵と椿の守りの下に退避した。人質を失った雪斎は、激しい怒りに震えた。

「お前たち…色のついた愚かなる塵め!」

雪斎は、祭壇の無色のコアから、七色の異能を融合させた究極の無色の波動を放つ。それは、空間の霊力すべてを消し去る、絶対的な終焉の力だった。

四. 耀の覚悟と、コアへの逆流

「もう、逃げない!」

耀は、自らの霊力が極限まで吸い上げられながらも、雪斎の吸引装置と完全に霊力同調を果たした。彼女は、無色の瘴気を恐れるのではなく、自らの純白の意志で受け入れた。

「天海葵!私を起点に、七色の霊力を逆流させる回路を計算しろ!」

葵は、耀の肉体が限界であることを知りながらも、その意志の強さを信頼し、即座に情報解析を開始した。

「計算完了!回路は七重。白石耀のコアが、すべての色の力を逆流させるための最終的なアンカーとなる!」

七色の終焉の共闘、開始!

- 緑(葉月): 翠玉の結界で、耀の霊力の生命維持回路を安定させ、崩壊を防ぐ。

- 紫(菫): 紫苑の幻術で、祭壇周辺の雪斎の霊力制御を最大限に阻害し続ける。

- 赤(茜): 紅蓮の炎で、祭壇全体を焼き尽くす「浄化の炎」を放ち、雪斎をコアから引き離す。

- 黒(夜音): 闇夜の呪詛を凝縮し、祭壇に直結する七つの霊力パイプの接合部を、同時に精密攻撃。

- 黄(向日葵・ゆうき): 光速の呪布と霊力の糸で、夜音の攻撃を超精密に補強し、接合部の破壊を確実にする。

- 青(葵): 水鏡の予言で、すべての攻撃の時間軸と霊力密度を監視し、「誤差ゼロ」の完璧な連携を指示する。

五. 裁きの成就と、色の回帰

夜音の呪詛と黄の呪布が、七つのパイプ接合部を正確に破壊した!

その瞬間、耀が全身全霊の純白の霊力を、雪斎の吸引装置に叩きつける。

「私の純白は、無色ではない!都の理を、貴様の邪悪な無の理から解放する!」

破壊されたパイプから、奪われていた七色の霊力が、耀の純白の霊力をコアとして、雪斎の肉体へと一気に逆流し始めた。

雪斎は、自らが完成させようとした「無の力」によって、肉体と霊力を逆さまに破壊されていく。彼の肉体から、吸収した七色の残滓が、悲鳴を上げながら噴き出した。

「馬鹿な…色が…私を…否定するだと…!」

雪斎の異形の肉体は崩壊し、祭壇の無色のコアは砕け散った。地下中枢全体が激しい霊力爆発を起こし、光と共に崩れ落ちていく。

耀は、妹の咲耶の腕の中で意識を失った。

「七色ノ裁キ」は、「無色の存在」を打倒し、ついに終焉を迎えた。

崩壊する地下から脱出した七色の異能者たちは、夜明け前の都の闇の中で、傷ついた仲間たちを抱きかかえ、互いの「正義」の先にあった、新しい夜明けを待っていた。

第十話:そして、京の深き闇へ(終幕)

一. 夜明け前の都と、戦いの残響

地下の禁忌施設は完全に崩壊し、七色の異能者たちは、夜明け前の羅城門の外で、深い傷を負いながらも生還を果たした。

耀は、妹の咲耶の霊力で保護され、意識を取り戻した。全身の霊力は枯渇し、純白の装束は泥と血、そして無色の瘴気に汚れていた。彼女の隣には、疲弊しきった葵(青)と向日葵(黄)が静かに座っていた。

「雪斎…長老の霊力の残滓は、完全に消滅しました」葵が水鏡の解析結果を報告した。「しかし、地下で回収された無色のコアは、都中のあらゆる『穢れ』を一時的に封じ込めていた結界の役割も果たしていました」

雪斎の野望は潰えたが、その代償として、都の地下に溜まっていた本来の「穢れ」が再び溢れ出し始めていた。京の闇は、雪斎という巨悪がいなくなったことで晴れるどころか、より深く、混沌としたものへと変貌していた。

二. 新たな理の不在と、朝廷の隠蔽

朝廷と陰陽寮は、長老・雪斎が禁忌の存在であったという事実を徹底的に隠蔽した。

「すべては、『無色の妖』による暴走と、それに立ち向かった清明なる血筋の英雄、長老の殉職として処理されるでしょう」葵は冷たい目で言った。

耀は、その報告を聞いても、かつてのような「都の理」を守るための義務感は湧かなかった。彼女の純白の裁きは、利用され、血に塗れていた。長老を討った今、彼女が戻るべき「正義の場所」は、どこにも存在しない。

夜音(黒)は、遠くの羅城門の陰から姿を現した。彼女は耀を鋭く見据えたが、かつての憎悪の炎は消え、代わりに虚無的な諦めが浮かんでいた。

「長老を討ち、貴様の欺瞞の正義は終わった。これで、私の復讐は一応の区切りだ」夜音は静かに言った。「だが、忘れるな、白石耀。京の闇を創り出したのは、雪斎だけではない。理に縛られ、民を見捨てた貴族と朝廷の無関心だ」

夜音は、影月闇音と共に、都の裏道へと姿を消した。彼女の漆黒の道は、これからも京の闇を監視し続けるだろう。

三. 各色の道筋と、約束

緋村 茜(赤)と赤坂 椿(赤)は、地下で破壊された霊力パイプの痕跡を調べ、新たな「穢れ」の発生源を特定し、それを炎で焼き尽くすために動き始めていた。

「裁きが終わっても、私の浄化は終わらない」茜は耀に向かい、力強い視線を送った。「貴様の純白とは、二度と道を交えることはない。だが、もし京が本当に滅びそうになったら…その時は、遠慮なく呼べ」

翠葉 葉月(緑)と藤の宮 菫(紫)は、互いの故郷の霊力の残滓を回収し、都の外の森へ、そしてかつての居場所の再興へと向かう。

「私たちの紫苑の怨念も、貴女の純白の光によって一時的に晴れた。だが、私たちはもう都には戻らない」菫は妖艶に微笑んだ。「耀。貴女は、都という結界から解放された。後は、貴女自身の意志で生きろ」

向日葵(黄)とゆうきは、市井の民を守るため、霊力パイプが破壊された場所で、穢れを浄化するための小さな金光の結界を張り続けていた。

「白石殿。貴女の裁きは終わったが、私たちの抵抗は続く。都が本当に民のために変わるその日まで」向日葵は、凛とした目で言った。

四. 純白の別れと、意志の光

耀は、傷つきながらも立ち上がり、葵と向日葵に向かって深々と頭を下げた。それは、陰陽寮の天才でも、裁き人でもない、一人の人間としての感謝と訣別の礼だった。

「天海殿。白金殿。貴女方の論理と抵抗が、私を理から解放してくれた。…私は、もう裁き人ではない」

耀は、陰陽寮から与えられた清明なる霊符と、かつて長老から与えられた純白の装束を、地下の崩壊した入口の前に静かに置いた。

「姉様…」咲耶が不安そうに耀を見上げる。

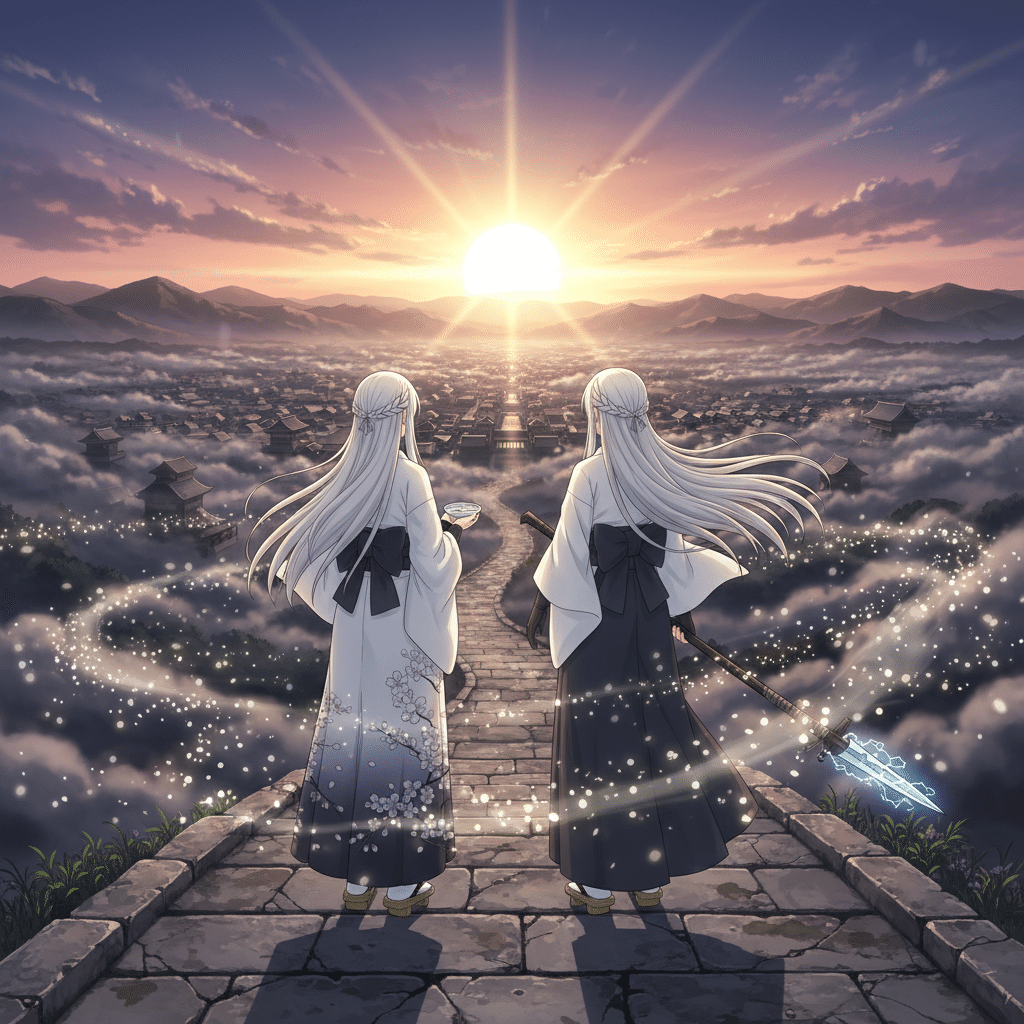

「咲耶。私たちは、都の理のためにではなく、私たちの意志で生きる。この京には、私たちが守るべき絆と、私たちが築くべき正義がある」

耀は、妹の手を強く握りしめ、二人は都の東門へと歩き始めた。彼らの背中は、もはや陰陽寮の象徴たる純白ではなく、朝日を受けて薄く輝く新しい意志の光を帯びていた。

葵は、その背中を水鏡で静かに見つめていた。

「白石 耀…貴女は、理を捨てて、人間を選んだ。それが、貴女の最後の裁きだったのですね」

五. そして、京の深き闇へ

都は、雪斎の排除により一時的な平穏を取り戻したかのように見えた。しかし、長老の死により、朝廷の権力構造は崩壊し、穢れと欲望が渦巻く真の闇が、京の深層から再び這い上がり始めていた。

七色の異能者たちは、それぞれの信じる「正義」、「憎悪」、「論理」、「抵抗」、そして「情熱」を胸に、都の内外で活動を続ける。彼らの七色の光は、完全に一つに融合することはなかったが、互いを認め合い、時に監視し合うことで、京の闇に新たな秩序と混沌をもたらしていく。

耀と咲耶は、都を離れ、京の外の静かな地で、裁きとは異なる「光の在り方」を探し始める。

「京の闇は、裁きだけでは晴れない。…そして、光(ひかり)は、誰かのために存在する」

それは、純白の裁き人としての終焉であり、一人の異能者としての新たな旅立ちだった。都の闇は深く、物語は、彼らが再び京に戻り、互いの色をぶつけ合う日を予感させながら、静かに幕を閉じた。

クロスカラーウオーズ 平安異聞「七色ノ裁キ」(完)

コメント