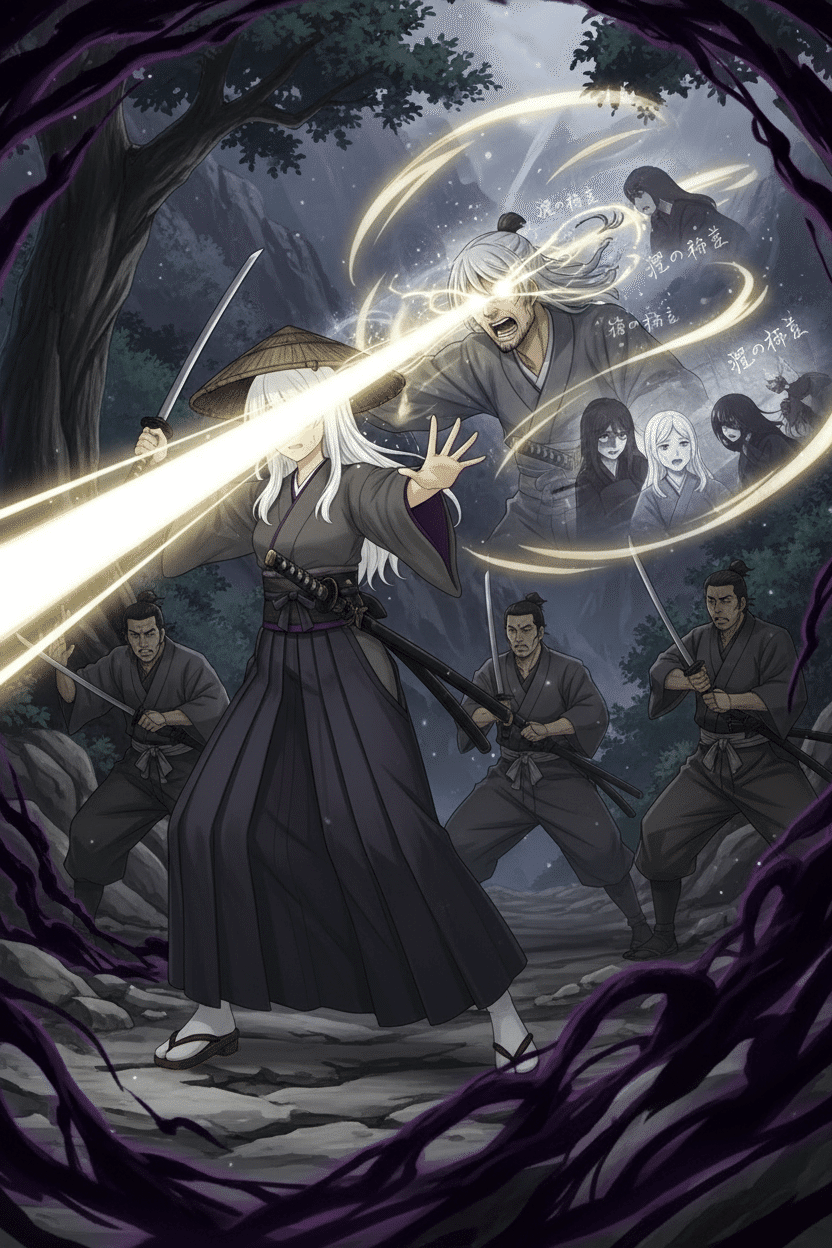

クロスカラーウオーズ「千年を結ぶ光と風」の【公式CM】できました

第一話:風と光の別離

一. 翠の社の庵

蝦夷の地、深い森と清らかな湖に囲まれた人里離れた場所に、白石姉妹は暮らしていた。

「翠の社の庵」と呼ばれるその場所は、都の権威や喧騒から完全に隔絶された、安息の地だった。ここは、かつて京の都から追われた者たちが、古代の叡智と蝦夷の自然信仰を融合させて築いた、ささやかな共同体の中心地である。

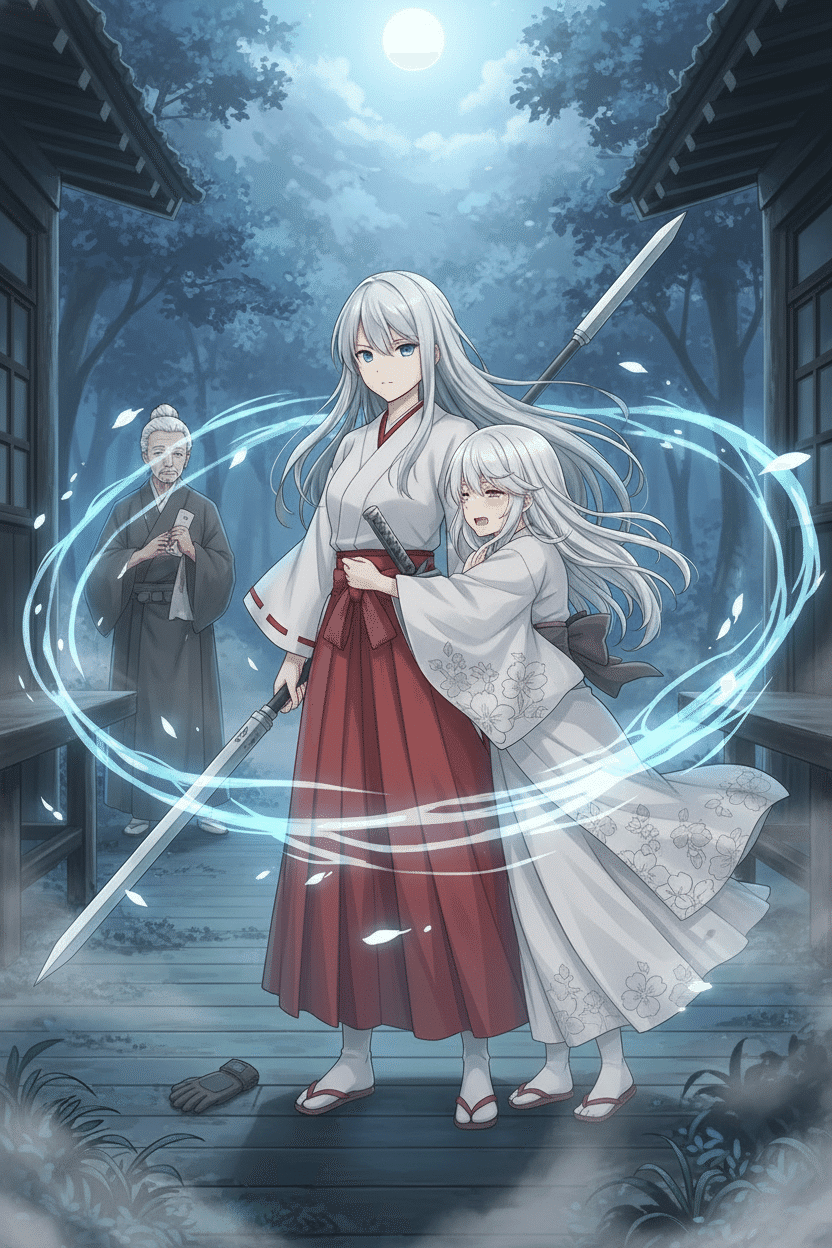

姉の名は白石あかり。十六歳。しなやかで強い体躯を持ち、雪のように白い長い髪はいつも風になびいている。あかりの魂は風そのものであり、その動きは素早く、考えるよりも先に行動に移す快活さがあった。彼女が怒りや強い意志を抱くと、掌から白い旋風が生まれ、森の木々を揺らすことさえできた。

妹の名は白石咲耶。十五歳。華奢で柔和な印象を与えるが、彼女もまた白い髪を持ち、その瞳の奥には静かな光が宿っている。咲耶の力は「光」であり、彼女の感情が安らぎや悲しみに傾くと、その光は周囲の霊的な流れや人の心の奥底にある感情を映し出す「光の源(ひかりのみなもと)」となった。この能力ゆえに、咲耶は深く、感受性が強かったが、同時に世界と自分との境界線に常に戸惑いを感じていた。

その日も、蝦夷の空は群青色に澄み渡り、湖面は穏やかだった。

「咲耶、今日の狩りの獲物は、山菜だけよ」

あかりは、軽やかな足取りで庵の縁側に座り、竹かごから採れたての蕗と蕨を取り出した。湖畔から吹き上げる涼やかな風が、彼女の白い髪を揺らす。

「昨日、師が言ってたわ。『闇雲に獲物を追うな。森が与えてくれる分だけを受け取れ』って。森の掟よ」

咲耶は、かまどに火をくべながら、穏やかな口調で応えた。

「山菜も、私たちには充分な恵みです。それよりお姉様、風の力が少し荒れていますよ。森の木々が心配している」

「あら、そう?」あかりは自覚がなく、不思議そうに自分の掌を見つめた。

「都の夢を見ていたのでしょう? 師が都からの古い書物を読み始めた時、お姉様の風はいつも乱れます」

咲耶の指摘は正しかった。あかりは、時折、蝦夷の風に乗って運ばれてくる、遠い京の都の重く澱んだ空気を感じ取っていた。都は、姉妹の祖先が逃げ延びた場所であり、蝦夷の民を「蛮族」として蔑む、古の権威が巣食う場所だった。

「武士が台頭し、公家が衰退していると師は言っていたけれど、結局、都を支配するのは、権威と金よ。そして、その影には必ず、怨念が渦巻いている」あかりは、湖に石を投げた。波紋が広がり、すぐに消えた。

「でもね、咲耶。いつか、あの淀んだ都の空気を、この蝦夷の風で吹き飛ばしてみたいと、時々思うの」

咲耶は不安そうに姉を見た。「お姉様、私たちの風と光は、この森を守るための力です。都の怨念はあまりにも深すぎる。私たちの力が、その闇に飲まれてしまうのではないかと…」

咲耶が言葉を言い終える前に、庵の奥から師の声が響いた。

「咲耶、あかり。二人ともこちらへ」

師は、白髪を束ねた穏やかな老爺で、この庵の長であり、姉妹に風と光の力を制御する方法と、古代の知識を授けた人物だった。

二. 都からの不吉な報せ

師が待っていたのは、庵の中央にある祭壇の前だった。祭壇には、姉妹の力の源である「シルバーランス」が安置されていた。鈍い銀色の槍は、姉妹の祖先が都から持ち出した、聖なる武器だった。

師の表情は、いつもと違い、厳しかった。

「京の都から、不吉な報せが届いた」師は言った。「昨日、密かに都から潜り込んできた者がいた。黒崎夜音(くろさき の よね)の部下だった。彼女は都の裏社会に通じた者、『七色の同盟』における『黒の組』のものだ。黒の組は全員が女性の頭領に率いられており、夜音自身もその優秀な諜者の棟梁だ」

あかりは身を乗り出した。「黒の組? 都の権威を脅かす、影の女性たちの存在だと聞いています」

「その通り。そして、その彼女がもたらした報せは、都が今、かつてないほどの危機に瀕しているということだ」

師は、庵の奥から取り出した古びた書状を広げた。書状には、都の寺社勢力が結託し、朝廷の権威すら凌駕するほどの巨大な支配構造を築いていることが記されていた。その中心にいるのが、慈賢(じけん)阿闍梨という僧侶だった。

「慈賢阿闍梨は、密教の秘術を操り、都の人々の不安や恐怖といった『怨念』を集め、それを力に変えている。そして、都の鬼門を抑え、都全体を巨大な結界で覆い尽くそうとしている。この結界が完成すれば、都は二度と淀みから解放されない『闇の都』となるだろう」師は重々しく語った。

あかりの掌に、強い風が渦を巻き始めた。都の淀みが、蝦夷まで届いている。

「そして、最も重要なことだ」師は続けた。「慈賢阿闍梨は、この蝦夷の地にも手を伸ばし始めている。彼は、蝦夷の地を都の結界を完成させるための『最後の生贄』として、その自然の力を吸い取ろうと画策している。黒崎夜音は、それを防ぐため、我々に助けを求めてきた」

咲耶は顔を青くした。「最後の生贄…私たちや、この森の力が…都の闇に利用されるということですか?」

「そうだ。このまま手をこまねいていれば、蝦夷の平和も失われる」師はシルバーランスを指さした。「あかり。お前は、風のように自由な魂を持つ。都の淀みに囚われることなく、その真実を見抜く力を持っている。そして、何よりも、風はどこへでも行ける」

あかりは、師の言葉を理解した。都の結界が完成する前に、慈賢阿闍梨の企みを阻止しなければならない。そして、そのためには、都の核心に潜入し、その力を内側から断つ必要がある。

「行きます。師」あかりは、迷いなく答えた。「都の淀みを、この風で吹き飛ばしてきます。それが、蝦夷の者として、この森の恩恵を受けた私たちの使命です」

三. 風の旅立ち

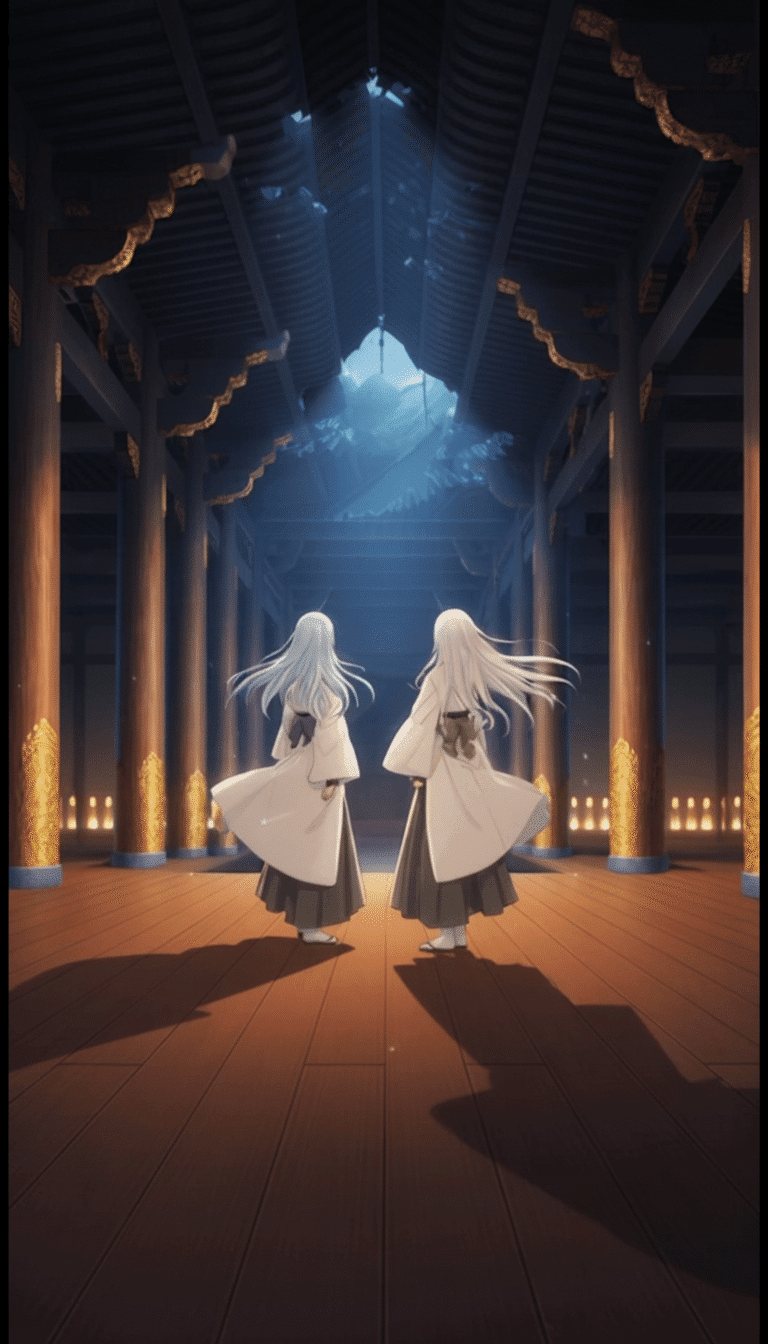

その夜、庵の周囲は濃い霧に包まれていた。姉妹の別れの時だった。

咲耶は、あかりの荷物に、自分が縫ったばかりの防寒用の手袋を押し込んだ。彼女の「光の源」は激しく揺れ、胸騒ぎを抑えきれずにいた。

「お姉様、本当に行かなければなりませんか? 師は、私たち二人で都へ行くべきだと言っています」

あかりは、咲耶の肩にそっと手を置いた。その手は温かく、力強かった。

「いいえ、咲耶。あなたには、この庵で師と共に、『光の源』を磨き続けてもらわなければならない。私の風の力は、潜入や撹乱には向いている。しかし、都の怨念を断つためには、あなたの『光』による浄化の力が不可欠になる。私は、そのための道筋をつけるだけよ」

「でも…」咲耶は涙をこらえた。「私の光は、まだ不安定です。お姉様の風なしでは…」

「大丈夫よ。あなたは強い」あかりは微笑んだ。その笑顔は、不安を打ち消すほど明るかった。「そして、何より、都の闇に囚われた人々の心には、必ず救いを求める小さな光が残っている。その光を見つけることが、私の使命。私を追って都に来るのは、その小さな光をあなたが大きな光に変える力を得た時よ。それまでは、ここがあなたの戦場だ」

あかりは、シルバーランスを祭壇から外し、霧の向こうに待機している黒崎夜音とその部隊の元へと向かう準備を始めた。

「待って、お姉様!」

咲耶は、衝動的にあかりの背中に抱きついた。彼女の「光の源」が、制御できないほどの強い悲しみを放ち始めた。

「どうか、無事で…!必ず、私を呼んでください。どんなことがあっても、私がお姉様を見つけますから」

あかりは、深く頷いた。

「約束よ。風が止んだ時、必ずあなたの光を頼りにするわ」

そして、あかりは静かに庵を出た。風の力が彼女の体を包み、足音一つ立てずに夜の森へと消えていった。

咲耶は、その場に立ち尽くし、姉の消えた方向を見つめ続けた。彼女の頬を涙が伝い落ちる。別れの悲しみと、姉が一人で闇に向かっていく不安が、咲耶の心臓を締め付けた。

四. 光の幻視と姉の危機

あかりが旅立って三日目の夜だった。

咲耶は、師の言いつけ通り、庵で修練を続けていたが、一向に心の平穏を得られなかった。あかりが京へ近づくにつれて、咲耶の「光の源」は常に不安定になり、都の淀んだ気配を絶えず映し出すようになっていた。

その夜の修練中、咲耶は瞑想に入っていた。普段であれば、周囲の自然の穏やかな光を取り込み、心を鎮めることができるはずだった。しかし、この日は違った。

突然、咲耶の意識が都へと跳躍した。

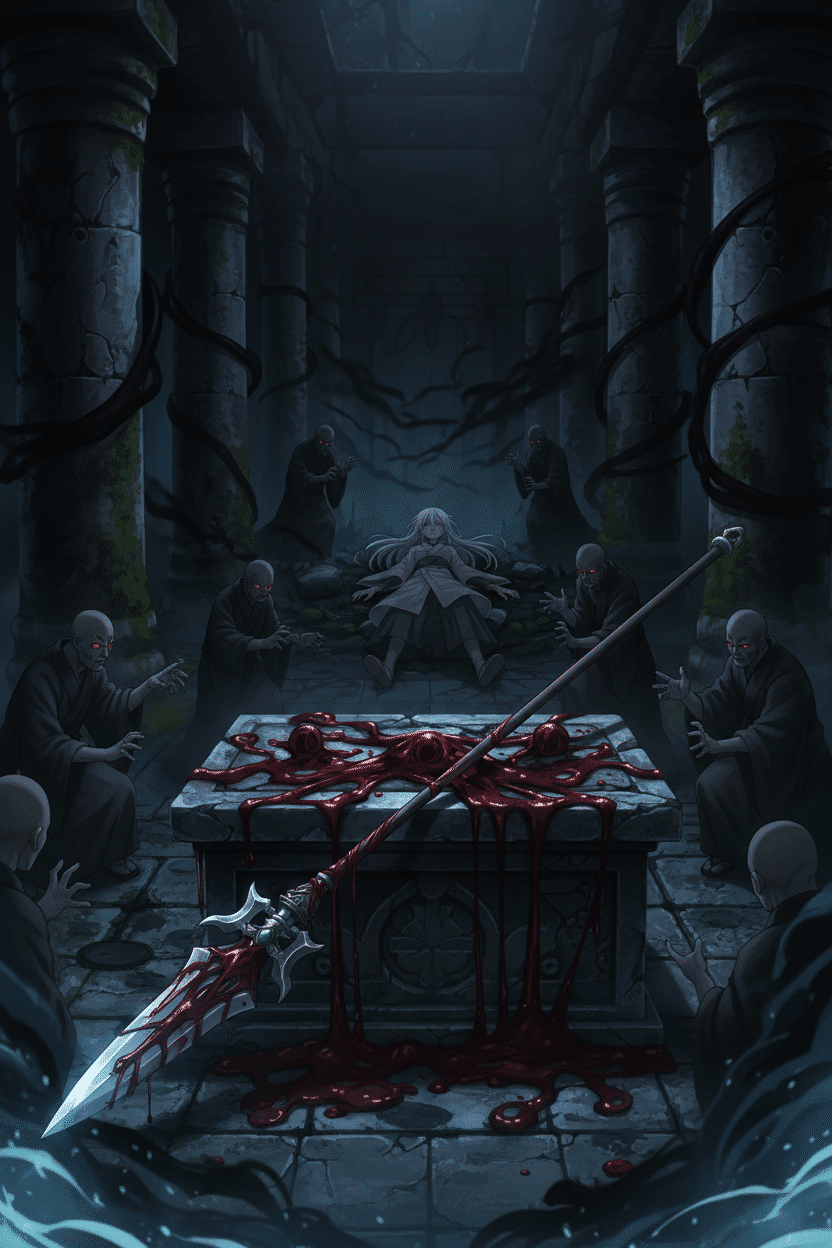

——幻視。

目の前が、都の闇に覆われた。それは、どこかの寂れた寺院の地下のような場所で、強い呪詛の力が咲耶の光を押し潰そうとする。

そして、その闇の中で、あかりがいた。

あかりは、数人の影の法師に取り囲まれ、苦悶の表情を浮かべていた。彼女の風の力は、その呪詛の重みに耐えきれず、完全に止まっていた。あかりの体は、力なく地面に倒れ伏している。

そして、咲耶の視界に、強烈なショックを与える光景が飛び込んできた。

祭壇にあったはずの「シルバーランス」が、都の闇の中で鈍く横たわっている。その銀色の輝きは完全に失われ、血のような赤黒い色に染まりかけていたのだ。

「お姉様!」咲耶は悲鳴を上げた。

幻視は一瞬で消え去ったが、咲耶は冷や汗をかき、全身を震わせていた。彼女の「光の源」は、姉の危機という、最も恐れていた真実を突きつけた。

「シルバーランスの光が…消えている。お姉様の風も…止まっている!」

咲耶は、あかりが言った言葉を思い出した。

「風が止んだ時、必ずあなたの光を頼りにするわ」

今、姉の風は止まった。そして、その命の輝きが消える危機に瀕している。

咲耶は修練の場から飛び出し、庵の祭壇へと駆け寄った。祭壇には、もはやシルバーランスはなかった。

師は、全てを察したかのように、静かに咲耶に言った。

「見たな、咲耶。お前の『光の源』は、姉の危機を伝えるほどに成長した。あかりは、都の闇に飲まれかけている。しかし、これはお前自身が言った誓いだ」

咲耶は、涙を拭い、覚悟を決めた強い眼差しで師を見た。

「師。私は行きます。約束通り、お姉様の光を見つけ、都の闇を浄化するために」

「わかっている。だが、シルバーランスがない。都の闇を浄化する真の力は、この槍があってこそだ」

咲耶は、決意に満ちた声で答えた。

「シルバーランスは、都で穢れを浄化する『銀の光』を放ちます。しかし、私には、お姉様がくれた『真実の光』がある。私は、光の源そのものです。師、急いで旅の準備を。都の結界が完成する前に、私は必ずお姉様を救い出します!」

蝦夷の静かな庵を飛び出し、咲耶は光の力を高めながら、姉の危機が迫る京の都へと、命懸けの旅を始めるのだった。

——白石姉妹の「怒りの帰京」の物語が、今、始まる。

第二話:光の行路と東国のざわめき

一. 漆黒の導きと別れの誓い

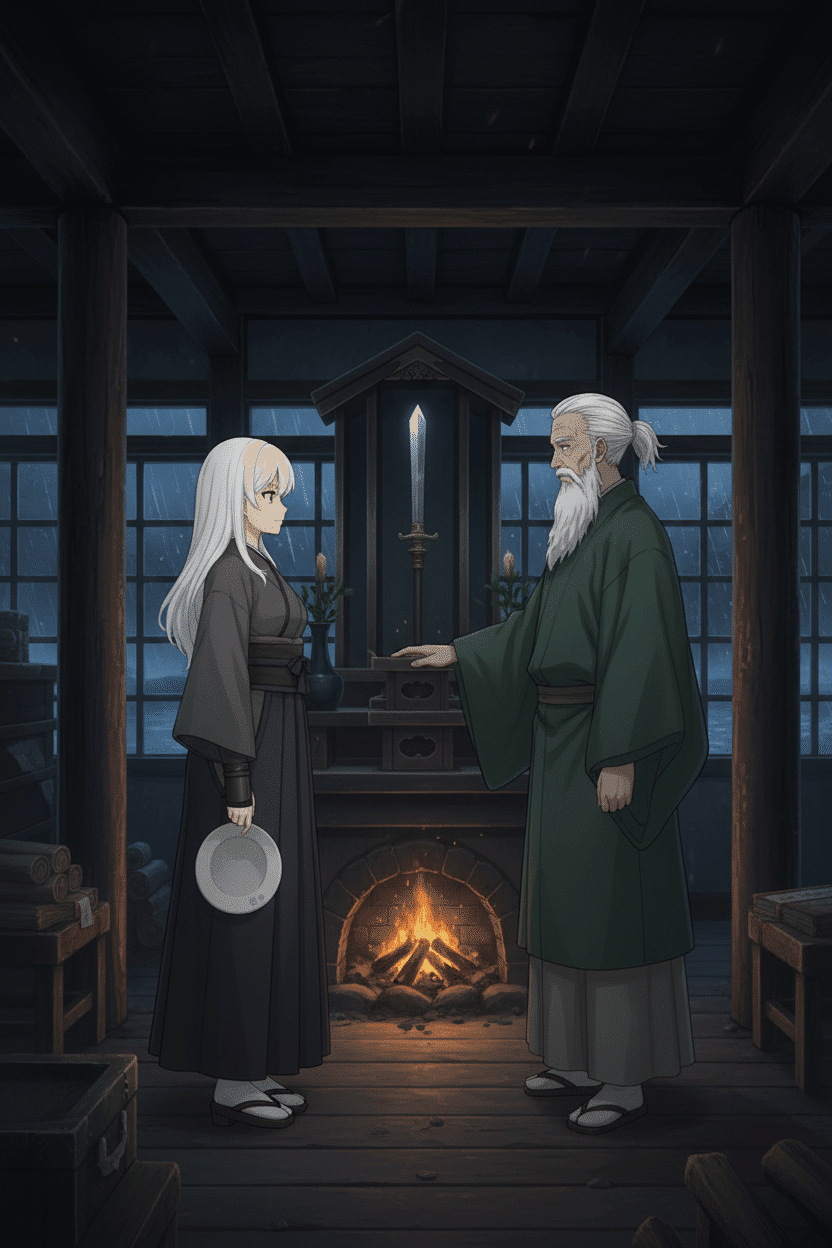

白石咲耶は、庵の祭壇の前で師と向かい合っていた。三日前の夜、姉あかりが都の闇に囚われ、聖なる武器「シルバーランス」が穢れる幻視を見て以来、咲耶の心は嵐の中にある。

「師。私は、姉上を追って京へ向かいます」

咲耶の静かな声には、もはや迷いはなかった。以前の彼女の言葉には、常に姉への依存と、都の怨念に対する怯えが混じっていたが、今は純粋な決意の光が宿っている。

師は深く頷いた。「お前の『光の源』は、姉の危機を映し、ついにその使命を悟ったか。だが、咲耶。あかりの風は、物理的な撹乱と潜入に向いていた。お前の光は、都の怨念を浄化する真の力だ。しかし、それは何よりもまず、お前自身の心を浄化し、真実を見抜く鏡でなければならない」

「真実の鏡…」

「そうだ。都の闇は、人々の心が生み出した。その闇に飲まれた者たちには、必ず救いを求める小さな光が残っている。その光を見つけ、浄化することが、お前の使命だ。あかりを見つけ出すのは、その修行の道筋にすぎない」

師は、咲耶の旅装束に、庵で代々受け継がれてきた古びた白磁の小皿を忍ばせた。

「この皿には、お前の祖先の血筋の光が刻まれている。これに湖の水を入れ、月を映せば、お前の心の淀みが見えるだろう。決して都の闇に飲まれるな」

咲耶は小皿を慎重に懐に収めた。

「承知いたしました。必ず、姉上を救い出し、都の淀みを浄化して戻ります」

庵を出ると、咲耶は師の手配に従い、夜の森を抜けて海岸へと向かった。霧に包まれた海岸線には、一艘の小さな船が待機していた。都の裏社会に通じた「黒の組」の連絡役、黒崎夜音が手配した船だった。

船を操るのは、顔を布で隠した無口な女性船乗りだった。彼女は咲耶に、粗末な旅人の装束と、東国訛りの方言の指南書を手渡した。

「都の公家の子女の身なりは、街道では獲物と見なされる。都からの追っ手、そして武士や山賊の目から逃れるために、これを。口数は少なく、己の光を隠せ」船乗りは低い声でそれだけを告げ、すぐに船へと促した。

庵の静寂から、外界の混沌へと。咲耶の決死の旅は、静かに幕を開けた。

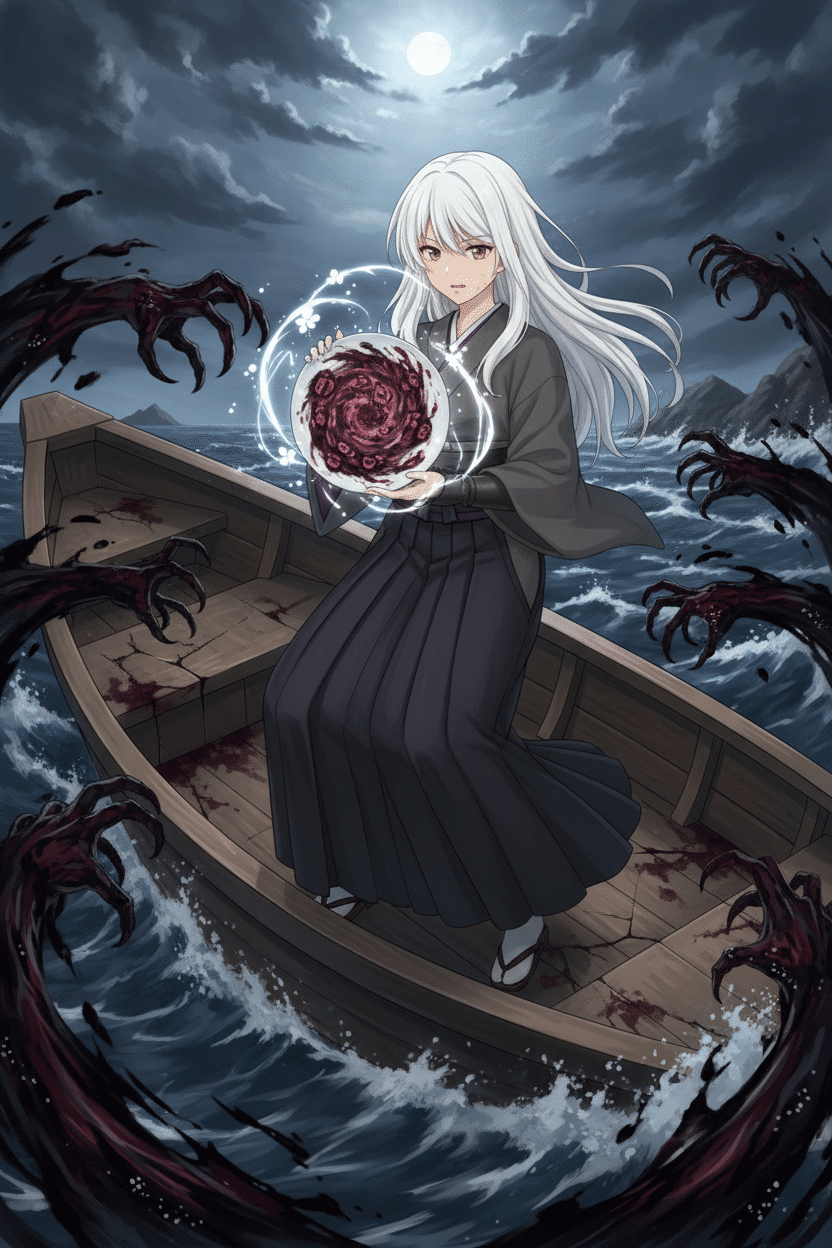

二. 津軽海峡:怨念の交差点

船は、津軽海峡を目指し、暗い海原を進んだ。蝦夷の海は、まだ穏やかだったが、本州に近づくにつれ、波は荒くなり、冷たい潮風が吹き付けてきた。

三日目の夜明け前、船は海峡の最深部を通過しようとしていた。

咲耶は、甲板の隅に身を潜め、懐の白磁の小皿を取り出した。波飛沫で濡れた小皿に、夜の空が映る。その水面は、蝦夷の湖のように澄んでいるはずだった。

しかし、小皿に映ったのは、赤黒く渦巻く「魂の濁流」だった。

(これが…都の怨念の流れ…!)

海峡は、都から逃れた者、戦いに敗れた者、そして蝦夷の地で殺された者たちの、数えきれないほどの「怨念」が凝り固まった境界線だった。それは、あかりの幻視で見えた、シルバーランスを赤黒く染めようとする呪詛の力そのものだった。

怨念の波は、海峡を越えて咲耶の心を直接攻撃してきた。

「お前のような柔弱な光など、すぐに消え失せる」

「都を救うなど、千年経っても不可能だ。諦めよ」

「お前の姉も、もうすぐ我々の闇に飲まれる…」

恐怖が咲耶の全身を支配し、彼女の指先が痺れ、白磁の小皿を落としそうになった。彼女の「光の源」が、内側から激しく乱れ始める。

「違う…! 姉上の風は、まだ完全に止まってはいない!」

咲耶は強く目を閉じ、師の教えを思い出した。

「お前の光は、真実を見抜く鏡…」

恐怖や絶望は、闇が作り出した偽りの残響だ。真実は、姉が危機に瀕していること、そして自分だけがその姉を救い出せる光を持っていること。

咲耶は全身の力を集中させ、自らの心を「鏡」に変えた。心に映し出すのは、姉の絶望的な姿ではなく、姉が旅立つ前に見せた、未来への強い「風の意思」だった。

その瞬間、咲耶の体が淡い光を放ち始めた。それは、周囲の怨念を焼き払うような激しい光ではなく、淀んだ水面を静かに澄ませるような、浄化の光だった。

怨念の渦巻く水面に、鏡のように澄み切った月光が映し出された。

怨念は浄化されたわけではない。ただ、その光の前で一瞬、その濁りを映し出され、動きを止めたのだ。

船は、そのわずかな静寂の間に海峡を越え、本州の港へと滑り込んだ。

本州の土を踏みしめた咲耶は、ふらつきながらも確信した。

(私の光は、姉上の風のように戦う力ではない。怨念を断ち切るのではなく、その濁りの中に隠された『救いを求める真実』を映し出すためのものだ)

海峡での経験は、咲耶の「光の源」を、都の闇に対抗できる最初の武器へと磨き上げていた。

三. 東国街道、混沌の現実

咲耶が降り立った北の港町は、蝦夷とは全く異なる空気に包まれていた。それは、古都の雅やかさとも、蝦夷の雄大さとも違う、むき出しの暴力と欲望のざわめきだった。

都の権威が揺らぎ、武士たちが群雄割拠を始めた時代。東海道を避けた山間の東国街道は、表向きは静かだが、裏では都から逃れてきた公家や、仕官先を失った浪人、そして武士勢力に追われた山民たちが入り乱れていた。

咲耶は、黒の組から与えられた粗末な旅装束に身を包み、人目を避けて旅を続けた。彼女は、持ち前の感受性の高さで、人々の心の奥底に渦巻く不安や猜疑心を強く感じ取り、常に緊張を強いられた。

街道沿いの小さな宿場で、咲耶は初めて都の追っ手の気配を感じた。

宿場の片隅で、黒衣を纏った二人の男が密談していた。彼らは頭髪を剃り、僧衣を身に纏っているが、その鋭い目つきと、腰に隠された短い剣が、彼らがただの僧侶ではないことを示していた。

(あれは、師が言っていた、慈賢阿闍梨の配下…影の法師!)

咲耶の「光の源」が、二人の男から発せられる強い呪詛の力を感知した。彼らは、都を出たあかりを追うべく、特殊な術を用いて街道を探索しているのだ。

咲耶は身を隠し、彼らが口にした言葉を盗み聞きした。

「…白石の姉は、すでに北へ向かったようだ。夜音の組が関与している可能性が高い」

「厄介だ。阿闍梨様の御命により、『風の意思』の継承者を捕らえ、『光の源』の継承者を都へ連れ戻せ。結界完成には、両者の血筋が必要となる…」

咲耶は息を飲んだ。自分たち姉妹の血筋そのものが、阿闍梨の企む「闇の都」結界の鍵となっている。彼女が京へ向かうことは、まさに敵の求める場所へと自ら踏み込むことになりかねない。

(それでも、姉上を救わなければ…!)

咲耶は影の法師の追跡を避けながら、より人里離れた山間深くへと進路を変えた。旅は、単なる追跡から、命をかけた逃走へと変わった。

四. 緋の刃の試験

山間の道を進むうち、道は舗装もされていない獣道へと変わった。昼間でも薄暗く、一歩踏み外せば谷底へと転落しそうな難所だ。

咲耶は、一刻も早く姉のいる京へ向かう焦りと、都の追っ手に対する恐怖から、心身ともに疲弊していた。

その時、前方の道が、鮮やかな緋色の装束を纏った三人の男によって塞がれた。彼らは、都の武士とも違う、荒々しい戦士の雰囲気を纏っており、腰には抜き身の刀が下げられていた。

彼らは、都の権威とは無関係に動く戦闘集団、緋の組(ひのくみ)の浪人たちだ。彼らは藤原秀頼のような野心的な公家や武士に雇われ、護衛や妨害工作を行うことで知られていた。

「おや、こんな山奥で、都の綺麗な子に出会うとは。運がいい」

浪人たちは、咲耶の粗末な旅装の下に隠された、公家の子女特有の繊細さを見抜いていた。

三人の男が、刀を抜きながら、ゆっくりと咲耶を囲み始めた。彼らの瞳は、欲望と冷酷さに満ちている。

「逃げても無駄だ。我々はただの山賊ではない。お前の持つ情報、あるいはその身に秘めた何か…都の連中がお前を追っていることは知っている。まずは我々が、お前を『試す』」

物理的な戦闘力を持たない咲耶にとって、これは絶体絶命の危機だった。姉の「風の意思」のように、旋風を起こして敵を吹き飛ばすことはできない。シルバーランスもない。あるのは、海峡で覚醒させたばかりの「光の源」だけだ。

五. 真実の光、発現

咲耶は、恐怖で体が固まりそうになるのを必死に堪え、深呼吸した。逃げても、叫んでも無駄だ。ここで力を使い、彼らの刀を止めなければ、旅は終わる。

(私には、真実を映し出す鏡がある…!)

咲耶は、三人の浪人の中で最も殺意が強い、中心の男に意識を集中させた。目を大きく見開き、自分の「光の源」を最大限に引き出した。それは、物理的な光ではない。人の心の奥底にある「本質」を瞬時に映し出す、精神的な光線だ。

男が刀を振り上げた、その一瞬。

咲耶の光が、男の瞳に突き刺さった。男の視界は白光に包まれ、その脳裏に、彼自身が刀を振るった未来の光景が幻視として映し出された。

——幻視。

男が咲耶を切り捨て、金品を奪う。しかし、その行為によって、彼が故郷に残してきた、病弱な妻と幼い娘が、都の追っ手である影の法師に見つかり、拷問を受ける。男は、自らの罪と欲望のために、最も守りたかった家族を地獄に落とす、「真実の結末」を目の当たりにした。

「うっ…! ま、待て…!」

男は、刀を振り下ろす寸前で、強烈な吐き気に襲われ、その場に崩れ落ちた。彼の瞳には、恐怖と混乱、そして後悔の光が満ちていた。

「どうした、隊長!」残りの二人が困惑する。

咲耶は、震える声で叫んだ。

「あなたたちには、戦う理由があるはず! 家族や守りたいもののために、報酬を得ているはずです! その報酬のために、私の命を奪えば、あなたたちの守りたいものも、必ず闇に飲まれる!」

咲耶の言葉は、単なる脅しではない。彼女の「光の源」が映し出した真実が、男たちの心臓を鷲掴みにしていた。

彼らは、都の怨念とは違い、まだ完全に邪に染まっていない。彼らの心の奥底には、守りたいという人間的な動機が残っていたのだ。

男たちは顔を見合わせ、刀を収めた。

「…ち、ちくしょう。冗談じゃねぇ…」

隊長は、まだ呼吸が乱れたまま、刀を鞘に収めた。

「行くぞ。この獲物は、我々には重すぎる…」

緋の組の三人は、逃げるように山道を引き返していった。

六. 光の真価と孤独

咲耶は、その場にへたり込み、全身の力が抜けていくのを感じた。命を削るような、強烈な力の行使だった。

彼女は、自分が持っている力の真価を悟った。

(私の光は、決して物理的な武器ではない。それは、人の心の奥にある「善」と「悪」の分岐点を照らし、その者自身の真実を突きつける…「真実の審判」の光だ)

この力を使えば、慈賢阿闍梨の企みに加担している者たちも、都の怨念に飲まれた人々も、その心にわずかでも残る「救いの光」を見つけ出し、浄化する道筋を示せるかもしれない。

しかし、同時に、その力を行使する度に、咲耶自身が相手の抱える深い闇と真実を、全て受け止めなければならない。それは、あかりの風の力よりも、遥かに孤独で、精神を削る戦いとなるだろう。

遥か西の京を目指し、咲耶は再び立ち上がった。

蝦夷で育まれた「光の源」は、東国街道という混沌の中で、「真実の光」として覚醒した。姉を救うために。そして、都の闇を浄化するために。

孤独な光の行路は、東国のざわめきの中で、着実に京へと近づいていく。

第三話:孤独な光と裏通りの影

一. 光の反動と街道の静寂

東国街道の旅は、咲耶の心身を深く削っていった。緋の組との対決以来、彼女は「光の源」の真価を知ると同時に、その使用の代償も理解した。光を放つたびに、相手の心の奥底に存在する後悔や欲望、そして守りたいものの「真実の結末」が、幻視となって咲耶自身の脳裏に流れ込んでくる。

(私は、彼らの罪悪感だけでなく、その根底にある痛みまでをも受け止めてしまった…)

その衝撃から、咲耶は数日間、高熱と悪寒に苛まれた。彼女は、人の心の闇を映す鏡であると同時に、その闇を受け止める器となりつつあった。

咲耶は、旅の途中、街道から少し外れた古い山小屋で身を潜めた。幸い、影の法師の追跡は途絶えていたが、それは京へ近づくにつれて、敵の警戒網がより強固なものへと変わっている証拠かもしれない。

夜が訪れ、山小屋の窓から見える闇は深かったが、都の怨念のざわめきだけは、皮膚を通して感じられた。そのざわめきは、遠くの唸り声ではなく、まるで無数の虫が木々を這うような、細かく、粘りつくような感触に変わってきていた。

その静寂の中、山小屋の戸が静かに叩かれた。

「白石の妹御か。待たせたな」

低く、しかし驚くほど清澄な声が響いた。それは、北の港で船を手配した、「黒の組」の連絡役、黒崎夜音(くろさき の よね)の声だった。

二. 山城の境界、夜の密会

咲耶は戸を開けた。そこに立っていたのは、漆黒の旅装に身を包み、深く笠を被った男、黒崎夜音だった。彼は、夜の闇に溶け込むような存在感を持ちながら、その瞳だけは、月光を反射して鋭い光を放っていた。

「黒崎殿…」

「こんな場所で会うのは危険だ。都の法師どもは、このあたりから結界の目を強めている。奥へ入れ」

夜音は、咲耶の疲弊した顔を見て、一瞬、冷たい笑みを浮かべた。

「その顔は、相当な闇を見たようだ。お前の光は、噂通り、戦う光ではないようだな。しかし、その程度で都に辿り着けるのか?」

咲耶は、夜音の鋭い言葉にひるむことなく答えた。

「姉上の行方を知っているのなら、教えてください。姉上は、どこに?」

夜音は、焚き火のそばに座り、懐から巻物を取り出した。

「お前の姉、白石あかりは、都に着いた直後、すぐに動いた。彼女は、『風の意思』を最大限に使い、都の有力な武士団、橘氏の勢力に接触している」

「橘氏…なぜ?」

「橘氏は、都の公家勢力とは一線を画し、独自の武力を築きつつある勢力だ。彼らの目的は、乱世を終わらせ、新しい武家の世を築くこと。あかりは彼らに、都の怨念の真の脅威と、慈賢阿闍梨の結界計画の情報を持ちかけた」

咲耶は驚愕した。姉あかりは、単に潜入しただけでなく、都の勢力図に風を吹き込み、戦いを始めようとしているのだ。

「姉上は、戦いを仕掛けているのですか?」

「仕掛けているのではない。『動かしている』のだ。あかりの風は、人々の感情を増幅させ、行動力を高める。彼女は、橘氏の当主の心の奥にある『都を変えたい』という清らかな野心を増幅させ、彼らを動かしている」

夜音は冷たく言い放った。

「あかりの目的は、慈賢阿闍梨の結界完成を阻止し、都を浄化することではない。都の権威そのものを、風の力で吹き飛ばすことだ。そのためには、都が一度、徹底的に壊れる必要がある」

三. 『風の意思』と『光の源』の相違

夜音の説明は、咲耶が知っていた姉の姿と大きく異なっていた。あかりは、都を救うために京へ向かったのではない。都を破壊し、再構築するために向かったのだ。

「姉上は、都の破壊を望んでいるというのですか…?」

「彼女は、都の怨念が蓄積された構造そのものが元凶だと見抜いた。怨念を浄化するお前の光とは違い、あかりの風は、全てを混ぜ返し、混沌の中から新しい秩序を生み出すための力だ。故に、彼女は今、都の武士団と手を結び、阿闍梨を討つための軍事行動を起こさせようとしている」

夜音は、咲耶を静かに見つめた。

「お前は、姉の風を止めに来たのか。それとも、姉が作り出した混沌の炎を、お前の光で照らし、導くために来たのか?」

夜音は、咲耶の力の性質を知っているようだった。彼は、あかりの行動を冷徹に分析し、その結果がどう転ぶかを見定めようとしている、中立の観察者のように見えた。

「私は…姉上を止めません。姉上の風が、都を本当に変えられるのなら…。ですが、姉上の風が、再び都に『無益な血』を流させるなら、私の光で、その流れるべきではない血を止める」

その言葉を聞くと、夜音は初めて、わずかに笑ったように見えた。

「面白くなってきた。慈賢阿闍梨の狙い通り、白石姉妹は完全に相反する道を選んだ。だが、お前たち二人の力こそが、都の結界を完成させるために必要な鍵なのだ」

四. 都の怨嗟と『澱み』の現象

夜音は、立ち上がり、山小屋を出る前に、都の現状について重要な警告を与えた。

「都の怨念は、すでに霊的な領域を超え、物理的な現象を引き起こし始めている。それは、『澱み(よどみ)』と呼ばれている」

「澱み…?」

「京へ近づくにつれて、地面、水、空気、そして人々の心に、都の千年分の怨念が固形化した霊的な汚泥のようなものが現れる。それは、光を吸収し、風を止め、触れた者の精神を狂わせる。影の法師は、この澱みを使い、街道の要所を封鎖し始めた」

夜音は巻物を広げた。そこには、都の地図と、朱色で塗られたいくつもの地点が描かれていた。

「これが、影の法師たちが澱みを撒布している場所だ。お前が京へ入るには、この澱みを突破しなければならない。お前の光が、その汚泥を浄化できるかどうか、試してみるがいい」

夜音は、地図の巻物を咲耶に渡し、静かに立ち去っていった。

「私は、都で別の動きをする。お前の光と、あかりの風が、どのような結末を迎えるか、見極めさせてもらう」

五. 澱みの封鎖線

咲耶は、夜音から得た地図を頼りに、京への最終防衛線である山城国境に辿り着いた。

国境は、深い霧に覆われ、まるで現世と異界の境界線のようだった。霧の中をよく見ると、地面を這うように、黒く、粘りつく『霊的な汚泥』が広がり、道のすべてを封鎖していた。

それが澱みだった。

澱みは、地面の草木を枯らし、触れた石までもを黒く変色させている。その上空には、淀んだ空気が渦巻き、通常の風は完全に遮断されていた。

(これでは、姉上の風の力も、ここでは効果を発揮できない…)

咲耶は、澱みに近づき、そのエネルギーを感知した。澱みは、無数の人間の『絶望と未練』が凝固したものであり、触れる者を一瞬で絶望の深淵に引きずり込もうとする。

咲耶が足を踏み入れようとした瞬間、霧の中から影の法師が四人、姿を現した。彼らは、澱みの力を纏い、その目は赤く光っていた。

「白石の妹御。ここから先は、都の怨念の領域だ。慈賢阿闍梨様が、お前の光を求めておられる。無駄な抵抗はよせ」

六. 光と澱みの激突

影の法師たちは、澱みの霊的な力を使って、咲耶の周囲の空気を重く、粘りつくように変えた。咲耶は、まるで深い水底にいるかのように、身動きが取れない。

「諦めよ。お前の光は、この怨嗟の汚泥には敵わない。澱みは、お前の光を吸収し、無力化する!」一人の法師が叫んだ。

(吸収される…? いいえ、私の光は、浄化する力ではない! 真実を映し出す鏡だ!)

咲耶は、再び自身の心を静謐な鏡へと変えた。彼女は、澱みの黒い粘性ではなく、その奥底に潜む「怨嗟の真の核」に意識を集中させた。

怨嗟の核とは、澱みを構成する、何万もの魂が抱える「叶えられなかった願い」の集合体だ。

咲耶が光を解き放つと、それは澱みを焼き払うのではなく、澱みの内部へと深く浸透していった。

ボワンッ…!

澱みに触れた瞬間、その黒い汚泥の表面に、無数の小さな「映像」が浮かび上がった。

- 飢え死にした子供が、母親の手に触れたいと願う光景。

- 戦で敗れた武士が、故郷の妻にもう一度会いたいと願う光景。

- 都で理不尽に殺された公家が、真実をただ一人に告げたいと願う光景。

澱みは、怨念の集合体であると同時に、叶わなかった純粋な願いの集合体でもあったのだ。咲耶の光は、その願いを「真実」として映し出し、闇を構成する核そのものを揺さぶり始めた。

澱みは、自己矛盾を起こし、激しく震え始めた。

影の法師たちは、自らが制御していた澱みが、光によって崩壊しかけていることに驚愕した。

「ばかな! 澱みが…逆流している!」

澱みは、霊的な悲鳴を上げながら、一瞬にして粘性を失い、単なる灰色の泥へと変わり果てた。法師たちは、力の源を失い、霧の中に逃げ去っていった。

咲耶は、光の力を収め、その場に立ち尽くした。

(この力は…澱みを浄化できたわけではない。ただ、その怨嗟の核にある『願い』を一時的に満たし、活動を停止させたにすぎない…)

しかし、道は開かれた。

咲耶は、夜音から得た情報を胸に、都の混沌へと足を踏み入れた。姉あかりが起こした「風の戦い」と、慈賢阿闍梨が完成させようとする「闇の結界」へ。

孤独な光の行路は、ついに都の中へと導かれる。

第四話:混迷の都と風の業火

一. 都の表と裏の顔

咲耶が山城国境の「澱み」を突破してから数日後、彼女はついに京の都へ足を踏み入れた。

都は、外見上は華やかで賑わっていた。朱塗りの門、壮麗な寺社仏閣、そして色鮮やかな衣装を纏った公家衆。しかし、咲耶の「光の源」が捉える都の情景は、まったく異なっていた。

華美な衣装の下には、権力への猜疑心と傲慢さが渦巻き、壮麗な寺院の石畳の下からは、無数の怨嗟(えんさ)の残響が聞こえてくる。都全体が、巨大な生きた結界となりつつあり、人々の感情は常に張り詰め、些細なきっかけで爆発しそうになっていた。

(これが、慈賢阿闍梨の言う「調和」の姿…? 違う。これは、嵐の前の、不自然な静寂だ)

咲耶は、町の片隅で、物乞いの子供が武士に蹴飛ばされている光景を目にした。通常であれば人々は同情を寄せるはずだが、周りの通行人は誰もが目を合わせず、むしろ「関わるな」「自己責任だ」という冷酷な感情を放っていた。

人々から、本来あるべき優しさや共感が失われ、残っているのは自己保身と、怨念の圧力が生み出す無関心だけだった。

「都の人間は、もう、自分で呼吸することすら忘れているようだ」

背後から、冷徹な声が聞こえた。振り向くと、黒崎夜音が、再び闇に溶け込むように立っていた。

「黒崎殿。姉上はどこに?」咲耶は焦燥を隠さなかった。

「案ずるな。お前の姉は、お前が想像するよりもはるかに深い場所にいる。そして今、彼女の風が、都の火薬庫に火をつけようとしている」

夜音は、都の北東に位置する橘氏の屋敷の方角を指差した。

「あそこへ行け。あかりは、橘氏の当主、橘信成(たちばな のぶなり)の心を完全に手に入れた。今夜、信成は、阿闍梨の根城である比叡山へ向かうための武装蜂起を宣言する」

二. 風の煽動者、白石あかり

咲耶は夜音の忠告に従い、橘氏の屋敷へと急いだ。屋敷の周辺には、武装した武士たちがひしめき合い、彼らの顔には、通常では考えられないほどの高揚感と戦闘への熱狂が浮かんでいた。

武士たちは、命を懸けるというより、まるで祭りに参加する子供たちのように無邪気な興奮を放っている。咲耶は、その熱狂が、人の自然なものではないことを瞬時に理解した。

(これが、姉上の『風』。感情の増幅…。彼らの行動力を極限まで高め、恐怖や疑念を吹き飛ばしている)

屋敷の広場では、数百人の武士が集まり、橘信成が演説を始めていた。

信成:「千年もの間、都の貴族どもは我々武士を蔑んできた! 彼らは怨念の深淵で眠り続ける慈賢阿闍梨を恐れ、この腐りきった都の体制を維持してきたのだ!」

信成の声は力強いが、どこか不安定で、彼の言葉の合間に、まるで別の声が混ざっているかのように聞こえた。それは、あかりの「風の意思」が、信成の心から発せられる言葉のエネルギーを増幅し、聴衆の心に直接響かせている証拠だった。

そして、信成の隣に、白石あかりが立っていた。彼女は、旅の装束ではなく、緋色の袴と白衣という、巫女のような姿をしていた。その瞳は、冷たく、感情の揺らぎが一切見られなかった。

あかり:「武士たちよ! 今こそ、この怨念に満ちた都の闇を払い、新しい風を吹き込む時です! 阿闍梨の結界が完成すれば、都は永遠に呪縛され、あなた方の自由と野心は完全に奪われる!」

彼女の言葉が広場に響き渡ると、武士たちの興奮は頂点に達した。彼らは刀を掲げ、地響きのような雄叫びを上げた。

咲耶は、その光景に震えた。姉あかりは、もはや手段を選ばず、武力による破壊こそが浄化への最短ルートだと信じ込んでいる。彼女の風は、都の怨念という負のエネルギーと反応し、制御不能な業火へと変わりつつあった。

三. 姉妹の対立、光と風の交錯

咲耶は、広場を囲む武士たちの壁を潜り抜け、一瞬の隙を見て広場の中央、姉あかりの前に立った。

「姉上! やめて!」

咲耶の出現に、広場は一瞬、静まり返った。武士たちの間に、増幅された興奮とは別の、困惑と不信の感情が流れ始めた。

あかりは、咲耶を見て、初めて感情の片鱗を見せた。それは、怒りでも驚きでもなく、深い諦念だった。

あかり:「咲耶…なぜここへ来た。お前は、私の邪魔をするつもりか」

「邪魔などしない! ですが、このやり方は間違っています! あなたの風は、彼らの野心を増幅させているだけ。その先に、血の海と、さらなる怨念しか残らない!」

あかりは冷酷に言った。

「血を流さずして、千年分の澱みを拭えると思うか? 咲耶、お前の光は、あまりにも生ぬるい。怨念の真の姿を見たお前なら、都の権威を、その根っこから引き抜かなければ意味がないことを理解しているはずだ」

咲耶:「光は生ぬるいかもしれません。ですが、私は、あなたの風が作り出したこの熱狂の中に、彼ら自身の本当の願いを見てみたい!」

咲耶は、覚悟を決めた。彼女は、姉の扇動を止め、武士たちを正気に戻すために、強力な「光の源」を解き放った。

咲耶の光は、広場全体を包み込んだ。それは、澱みを分解した時と同じく、武士たちの心に深く浸透し、あかりの風によって増幅されていた感情の層を剥がしにかかった。

武士たちの高揚した顔つきが、一瞬にして凍りついた。光が、彼らの心の奥底にある『真実の願い』を映し出したのだ。

- ある武士の願いは、「家族に豊かな生活を送らせたい」という純粋なものだった。

- 別の武士の願いは、「乱世を終わらせ、平和な世で刀を置きたい」という切実なものだった。

- 橘信成の心の奥底には、「武士の名誉を回復し、都の腐敗を正したい」という、清らかで、しかし孤独な野心が映し出された。

光が真実を映し出すと、あかりの風による「戦いへの熱狂」という偽りの感情は、急速に力を失った。広場には、熱狂に代わって、深い困惑と恐怖が広がり始めた。彼らは、自分が何をしようとしていたのか、一瞬にして正気に戻ったのだ。

四. 慈賢阿闍梨の介入と「鍵」の完成

あかりは、妹の光が自分の風を打ち消し、武士たちの団結を崩壊させたことに、激しい怒りを見せた。

あかり:「咲耶! お前は、希望の炎を消した! この都は、再び闇に沈むぞ!」

「希望の炎は、血の海の上には築けません! 姉上!」

光と風が激しく衝突し、互いの霊的なエネルギーがぶつかり合う。この二つの力が、都の霊的エネルギーに与える影響は計り知れないものだった。

その瞬間、比叡山の方角から、空気を切り裂くような、深く重い鐘の音が響いた。

ゴオオオオオオオ…ン!

鐘の音と共に、都全体を覆っていた怨念の残響が一斉に増幅された。比叡山から、巨大な黒い影が都の上空を覆い始めた。それは、慈賢阿闍梨が何日もかけて準備していた『闇の結界』が、ついに完成に向かっている証拠だった。

黒い影は、武士たちが集まる橘氏の屋敷の上空で、特に濃く、粘性を増した。

夜音の声が、咲耶の頭の中に直接響いた。

(しまった…! 慈賢阿闍梨の狙いは、最初からこれだったのだ! 光と風が正面から衝突する瞬間の霊的共鳴こそが、結界を完成させるための最後の『鍵』だった!)

黒い影が、巨大なドームのように広場を覆い尽くし、咲耶とあかり、そして全ての武士をその中に閉じ込めた。

黒い影の中から、慈賢阿闍梨の声が響き渡った。

阿闍梨:「よくやった、白石の姉妹よ。お前たちの、相反する二つの力…光と風の激しい衝突が、私の結界の『エネルギー炉』を起動させた。これでお前たちも、都の怨念と共に、永遠の『調和』の中に閉じ込められるのだ」

咲耶とあかりは、互いに顔を見合わせた。自分たちの姉妹の対立と、その力の解放が、最大の敵に利用されてしまったことに、愕然とした。

巨大な闇のドームが、ゆっくりと地面に降りてくる。武士たちはパニックに陥り、阿闍梨の罠だと気づいた橘信成が、絶望の表情で天を仰いだ。

闇の結界が、すべてを飲み込もうとしていた。

五. 絶望の中の共闘

「姉上!」

「咲耶!」

闇の結界が完全に閉じる寸前、咲耶は最後の力を振り絞り、あかりに向かって手を伸ばした。

「私たちは、慈賢阿闍梨の道具じゃない! 私たちの光と風を、彼のために使わせてはならない!」

あかりもまた、妹の瞳に映る決意を見て、自身の中に残る最後の『清らかな風の核』を呼び覚ました。彼女の風は、増幅の力を捨て、かつての清冽な、「流れを生み出す」力へと戻った。

二人は、初めて互いの力を「打ち消す」のではなく、「重ね合わせる」ことを試みた。

咲耶の『真実を映す光』と、あかりの『流れを生み出す風』*。

光と風が一つになると、闇のドームを形成する黒い粘性の表面に、巨大な「鏡」のような模様が浮かび上がった。鏡は、都の怨念の力を一時的に受け止め、内部のエネルギーの流れを淀ませるあかりの風と、怨念の核を映し出す咲耶の光が、奇跡的な相乗効果を生み出したのだ。

鏡に映し出されたのは、怨念の源、『都の千年の歴史が生み出した巨大な悲劇の姿』だった。

ドームの表面に、わずかな亀裂が生じる。

「今だ! ここから出る!」あかりが叫んだ。

姉妹は、そのわずかな亀裂に向かって力を集中させた。しかし、結界の力は強大すぎた。

その時、広場の隅から、黒崎夜音が姿を現した。彼は、脇腹から血を流しながら、結界の壁に向かって渾身の力を込めた。

夜音:「行け! 白石姉妹! お前たちは、ここで終わるには惜しい光と風だ!」

夜音は、結界を形成する闇の壁に、自身の霊力を叩き込み、亀裂を一瞬、広げた。

咲耶とあかりは、夜音の命がけの援護を受け、寸でのところで闇の結界の隙間から脱出した。しかし、夜音は結界の中に残り、闇のドームは音を立てて完全に閉じられた。

都の空を覆う闇の結界が完成した。

脱出した姉妹が見たのは、闇のドームに閉じ込められた橘氏の屋敷と、都全体から湧き上がる、絶望に満ちた怨嗟の巨大な渦だった。

姉妹の戦いは、今、京の結界の中で、新たな局面を迎える。

第五話:調和の光と風

一. 闇の結界(ドーム)の現実

咲耶とあかりが脱出した後、橘氏の屋敷を飲み込んだ闇の結界は、都の北東一帯を巨大な黒いドームのように覆い尽くした。

都の人々は、この異様な現象を目の当たりにし、さらなる恐怖と混乱に陥っていた。しかし、結界が完成したことで、都全体の霊的圧力は一時的に安定したかのように見えた。それは、怨念のエネルギーが全て結界内部に閉じ込められ、比叡山へと送られる回路が完成したことを意味していた。

二人は、都の東にある小高い丘から、その異形のドームを見つめていた。

「…黒崎殿が、私たちを逃がすために」

咲耶は、結界の中に残った黒崎夜音のことを思い、悔恨の念に打ちひしがれた。

「私たちが、阿闍梨の罠にはまったせいで…」あかりの声は、苦渋に満ちていた。彼女の風は、かつての猛烈な勢いを失い、細く震えていた。

「姉上。嘆いている暇はありません」咲耶は、あかりの肩にそっと手を置いた。「慈賢阿闍梨は、私たちの光と風の衝突を利用し、結界を完成させました。つまり、私たち二人の力が、この結界を破壊するための唯一の鍵でもあるはずです」

あかりは俯いていた顔を上げ、咲耶を見た。

「私の風は、もう、力を信じることができない。私は、人々を扇動し、武士たちの純粋な願いを、戦いという業火に変えようとした…」

「ですが、あなたは最後に、その力を流れに戻しました。その一瞬の清らかな風が、私の光と合わさって、私たちを外に出してくれた」

咲耶は、夜音から学んだ、力の真のあり方を語った。

「光は、真実を映します。そして、風は、淀みを動かし、流れを生みます。淀んだ水は、いつか毒になりますが、流れる水は、光を反射し、澱みを洗い流す。あなたの風は、破壊の力ではない。浄化し、導く力です」

あかりは、妹の言葉に、ゆっくりと呼吸を取り戻した。彼女の瞳に、再び強い意志の光が宿る。

「…分かった。咲耶。もう、躊躇はしない。私の風を、もう一度、流れに戻す」

二. 結界の原理と突破の戦略

二人は、結界を破るための戦略を練り始めた。咲耶は、結界の外壁に、自身の「光の源」を集中させた。

(結界は、都の怨念をエネルギー源とし、慈賢阿闍梨の強大な霊力で固定されている。無理に打ち破ろうとすれば、内部のエネルギーが逆流し、都全体を巻き込む大爆発を引き起こす…)

結界の壁は、ただの障壁ではなかった。それは、内部の怨念のエネルギーを循環させ、阿闍梨の元へ送るための霊的な導管だった。

「硬い。私の光だけでは、弾かれるだけだ」咲耶は、疲労の色を見せた。

「私の風を試す」あかりは、清らかな意志を込めた風を、結界の壁に当てた。

しかし、風は、壁に当たった瞬間に吸収され、結界の強度を増すエネルギーとして利用されてしまった。

「ダメだ。私の風は、エネルギーの流れを生む。結界は、その『流れ』を取り込んで、自身の循環を強化している!」あかりは悔しがった。

そこで、咲耶は、二人の力が衝突した瞬間に感じた「相乗効果」を思い出した。

「姉上。光と風を、同時に、全く同じ一点に集中させましょう」

「同時に?」

「私の光は『静止』させます。結界の壁が持つ『構造』を、一瞬、完全に停止させる。そして、あなたの風で『流れ』を断ち切るのです。光で構造を固め、風でその固まった構造を、細い針のように、切り裂く!」

この方法は、二人の霊力を一寸の狂いもなく、完璧に同調(シンクロ)させる必要があった。少しでもズレれば、第四話のように再び激しい衝突を起こし、結界を破壊するどころか、さらに強固なものにしてしまう。

「難しい…だが、やるしかない」あかりは決意した。

三. 同調(シンクロ)と突破

二人は、結界のエネルギーが最も薄い、北側の山中に向かった。

咲耶は、呼吸を整え、心の底から清浄な「光の源」を湧き上がらせた。彼女の体から放たれる光は、熱ではなく、夜空の星のような、冷たい輝きだった。

あかりもまた、目を閉じ、自分の「風の核」に意識を集中させた。過去の失敗、扇動の罪、夜音への負い目…それら全てを一度受け入れ、風を『無』の状態に戻した。

「咲耶…行くぞ」

「はい!」

まず、咲耶の光が、目標の一点に向けて、針のように細く、揺るぎない焦点となって放たれた。光が結界の壁に触れた瞬間、その一点の霊的な振動が、一瞬、止まった。

次に、あかりの風が放たれた。それは、台風のような広大なエネルギーではなく、咲耶の光が固めた一点を貫く、極限まで圧縮された螺旋状の気流だった。

光で固定し、風で貫く。

二つの力が結界の壁上でピタリと重なり合った瞬間、辺りの空気が爆発的に弾け飛んだ。

「はあああぁっ!」

二人の叫びと共に、結界の壁に、螺旋状の青白い光の穴が開いた。それは、一瞬だけ存在を許された、不安定なヴォルテックス(渦)だった。

穴の向こう側は、闇に閉ざされた橘氏の屋敷ではなく、比叡山へと続く、古びた参道が見えた。慈賢阿闍梨は、結界内部の空間をも歪め、自分の根城へと続く道筋だけを残していたのだ。

「成功した! 姉上、急いで!」

四. 霊的な残響と夜音の存在

二人は、不安定なヴォルテックスを駆け抜け、結界の内部、比叡山の山道へと辿り着いた。

結界の内部は、外とは全く異なる世界だった。空気は重く粘りつき、音はほとんど存在しない。都の街並みは、影絵のように黒く沈黙しており、生きたものの気配が感じられなかった。

(この空気…都の怨念が、外の数倍に濃縮されている…!)咲耶は、強烈な霊的圧力に息苦しさを感じた。

「咲耶、気をつけろ。この空気の中では、生身の人間は長く耐えられない」あかりは、自身の風で、二人の周囲にわずかな清浄な空気の流れを作り出した。

二人が山道を登り始めると、道端の木々に、無数の霊的な残響が張り付いていることに気づいた。それは、結界内に閉じ込められた武士たちの、絶望と後悔の感情が、霊力として固定されたものだった。

その時、咲耶の光が、一つの木に強く反応した。

木に張り付いていたのは、黒崎夜音の『想いの残滓(ざんし)』だった。

夜音の残滓:「…姉妹よ。無事だったか…」

「黒崎殿!」

夜音の残滓:「私は…大丈夫だ。阿闍梨の目的は私ではない。橘信成や武士団は…あの屋敷に閉じ込められたままだ。彼らは、結界の維持に必要な『餌』にされている」

「餌…!」

夜音の残滓:「阿闍梨の目的は、都の怨念を完全に『調和(固定)』させること。そのために、結界の中心部、比叡山の根本中堂(こんぽんちゅうどう)に、巨大な『器(うつわ)』を築いている。急げ…器が完成すれば、都の運命は確定する」

夜音の残滓は、咲耶に最後の力を貸し、比叡山へと続く道のりを照らした後、消滅した。

五. 比叡山、光と風の決意

夜音のメッセージにより、二人の目的地は明確になった。慈賢阿闍梨の拠点、比叡山の根本中堂。

山道は険しく、濃縮された怨念が、姉妹の心に直接語りかけてくる。

「お前たちの力など、無力だ…」「もう諦めろ。全ては千年前に決められていたことだ…」

あかりは、風でそれらの声を吹き払いながら、決意の表情を見せた。

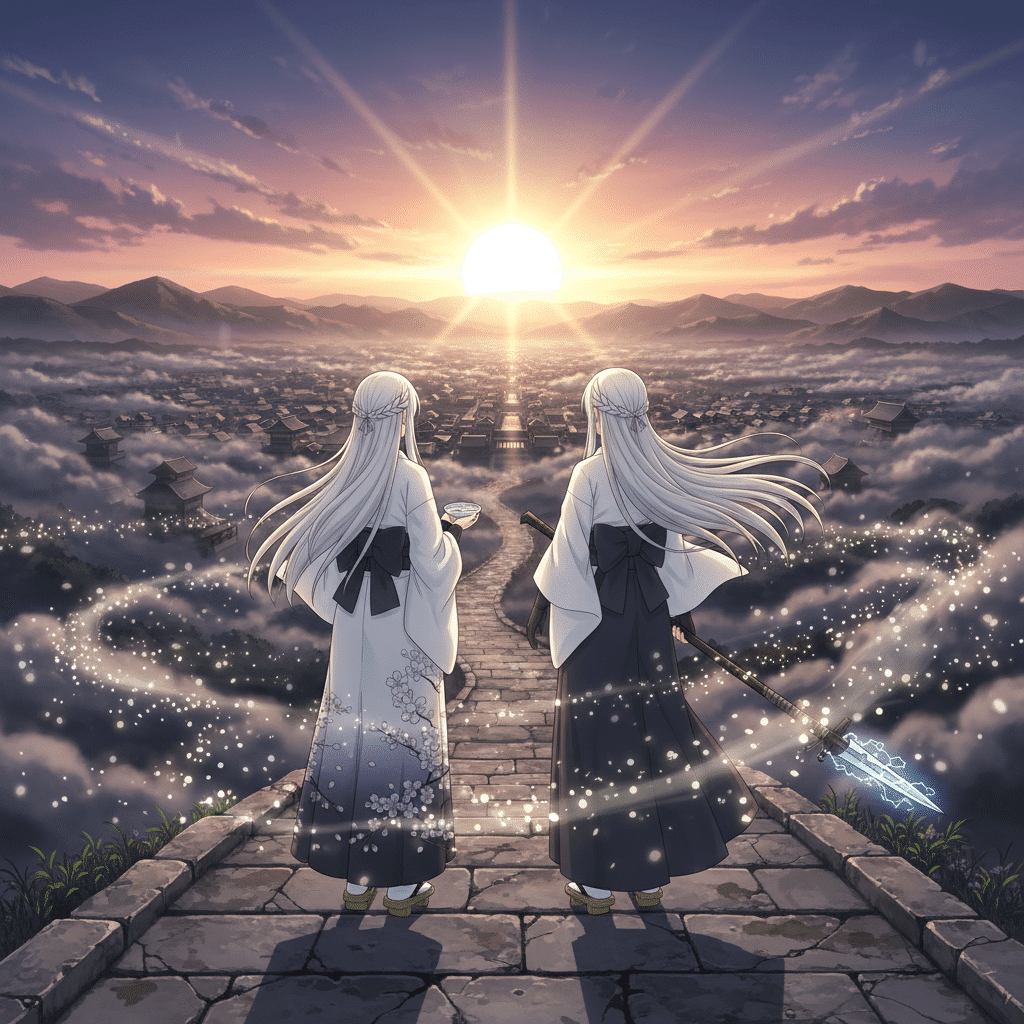

「咲耶。私たち姉妹は、光と風、全く違うものとして生まれてきた。でも、今、私たちは初めて、一つの目的に向かって進んでいる」

「はい。私たちは、阿闍梨の言う『調和』ではない。強制された静止ではなく、互いを尊重し、共に流れる真の『調和』を都に取り戻す」

比叡山の頂上に近づくにつれ、夜空を覆う闇の結界の圧力が、さらに増していった。目の前には、巨大な寺院のシルエットが浮かび上がっていた。

根本中堂の屋根の上には、慈賢阿闍梨の巨大な霊力が、嵐のように渦巻いている。

「行くぞ、姉上。光と風を信じて」

「ああ、咲耶。千年を結ぶ、私たちの力で」

二人は、比叡山の根本中堂へ向けて、最後の山道を駆け上がった。

第六話:千年を結ぶ調和 (終)

一. 根本中堂の「器」

咲耶とあかりは、比叡山延暦寺の根本中堂の前に立っていた。歴史と威厳を湛えるこの大伽藍全体が、いまや巨大な「器(うつわ)」となっていた。

中堂の屋根からは、闇の結界(ドーム)のエネルギー源である都の怨念が、黒い稲妻のように絶え間なく流れ込み、本堂内部へと注がれている。その中心で、慈賢阿闍梨が、最後の秘術を執り行っていた。

阿闍梨は、巨大な五鈷杵(ごこしょ)を両手に持ち、その体からは、都の怨念と融合した、異様な霊力が発せられていた。彼の目は、熱狂的な信仰と、千年の歳月が生み出した疲弊に満ちていた。

「よく来た、白石の姉妹よ」阿闍梨の声は、空気を振動させるほどの重みを持っていた。「私の調和を破ろうとする、永遠に争いを繰り返す愚かな光と風よ」

「阿闍梨!」咲耶が叫んだ。「あなたは、人々の苦しみを終わらせるために、彼らの感情そのものを石に変えようとしている! それは救いではありません、ただの永久の呪縛です!」

阿闍梨は、嘲笑した。

「呪縛だと? 苦しみがなければ、呪縛も存在しない。私は、この都の千年の歴史を、これ以上流させはしない。流れるものには必ず淀みと衝突が生まれる。私は、全てを固定し、争いのない、永遠の静止した調和を与えるのだ!」

阿闍梨は五鈷杵を床に突き立てた。中堂全体が激しく振動し、怨念のエネルギーが巨大な渦を巻き、姉妹に襲いかかった。

二. 怨嗟(えんさ)の盾と光と風の限界

阿闍梨は、怨念のエネルギーを、まるで固形物のように操った。黒い粘性の壁や、無数の怨霊の形をした鋭い槍が、姉妹の行く手を阻む。

あかりは、清らかな風で怨霊の槍を弾き飛ばし、咲耶は、光で怨念の壁の構造を読み取り、わずかな隙間を見つけて突破口を開いた。

しかし、阿闍梨の力は強大すぎた。彼は、都の歴史が生んだ全ての負の感情—裏切り、憎悪、嫉妬、そして絶望—を、自在に操っていた。

「私の力は、お前たち自身の不協和音だ!」阿闍梨が叫び、巨大な闇の波を放つ。

あかりの風が、闇の波に触れると、闇はさらに勢いを増した。

(まずい! 風は、エネルギーを流れさせる。怨念の波は、私の流れに乗って増幅される!)

咲耶は、咄嗟に光で闇の波を『固定』しようとした。しかし、光が闇に触れると、闇は光のエネルギーを吸収し、さらに堅固な盾となった。

(光は、淀みに入ると『真実』を映すのではなく、単にその『存在』を固定してしまう! 怨念の盾を破れない!)

姉妹の力は、怨念を相手にするには、あまりにも純粋すぎた。清浄な光も、清冽な風も、穢れと怨嗟の塊である闇に対しては、逆に利用されてしまうのだ。

阿闍梨:「見ろ! お前たちの力は、私を、この『器』を完成させるための、最高の触媒となる! お前たちが争い、お前たちが抵抗するたびに、この器は強固になる!」

阿闍梨は、器の中心に立ち、目を閉じた。器の完成まで、残された時間はわずかだった。

三. 黒崎夜音の遺言と真の調和

絶体絶命の瞬間、咲耶は、結界内部で聞いた黒崎夜音の最後のメッセージを思い出した。

「怨念の核を映し出す咲耶の光が、怨念の核を清らかな流れに変えるあかりの風と、奇跡的な相乗効果を生み出す」

そして、夜音が残したもう一つの、重要な言葉。

「怨念を破壊するのではない。怨念のエネルギーを*『浄化』し、『解放』*しなければならない」

咲耶は叫んだ。「姉上! 私たちは、阿闍梨を倒そうとしていた! 間違いです! 私たちは、この『器』の中にある怨念を、浄化するのです!」

あかりもまた、悟りを得た。

「器を壊すのではない…器を、空にする! 怨念を、強制的に流すのだ!」

「そのためには、光で怨念の*『根源の形』を映し出し、風でその形を『解き放つ流れ』に変換しなければなりません!」

この方法は、姉妹が持つ全ての霊力を、怨念の巨大な渦に直接投入することを意味していた。失敗すれば、怨念に呑み込まれ、二人の霊力は完全に消滅する。

四. 千年の解放

二人は、中堂の中心に立つ阿闍梨に向けて、最後の同調(シンクロ)を開始した。

今度の同調は、結界の壁を貫いた時のような「固定と貫通」ではない。これは、「映し出しと解放」の秘術だった。

- 光の献身(映し出し): 咲耶は、自身の光の源を最大まで解き放ち、中堂全体を満たした。光は、器の中心で凝縮されていた怨念の塊に触れた。光は、闇を打ち消すのではなく、闇の持つ千年の悲しみの姿を、ありのままに映し出した。都の歴史の中で、踏みにじられた命、裏切られた約束、そして、忘れ去られた人々の顔が、光の中に浮かび上がった。

- 風の導き(解放): あかりは、光に照らされて可視化された千年の悲しみの形(怨念の根源)に向かって、自身の風の核を全て注ぎ込んだ。その風は、怒りでも扇動でもなく、慈愛に満ちた、清らかな旋律を奏でた。風は、怨念の塊を包み込み、その「淀んだ固定」をゆっくりと解き放ち始めた。

怨念の塊は、光と風の調和の中で、黒い粘性から解放され、無数の光の粒子へと分解されていった。

阿闍梨は、器の中心で絶叫した。

「やめろ! これは私の調和だ! 淀みを流せば、再び争いが生まれ、全てが無に帰す! 苦しみを、永遠に終わらせるのだ!」

「違います、阿闍梨!」咲耶が叫んだ。「苦しみは、終わらせるものではない! 受け入れて、流すものです! それが、真の調和です!」

あかりも続けた。「淀んだ水は、流せば清らかになる! 人々の心は、流れることで、再び希望を育むことができる!」

怨念の粒子は、光と風に乗って中堂の屋根を突き破り、闇の結界(ドーム)へと流れ込んだ。

闇の結界は、新たなエネルギーを吸収する代わりに、内部の巨大な怨念が解放されたことにより、その構造を維持できなくなった。

パアアアアアン…!

巨大な音と共に、都を覆っていた闇のドームが、空に散らばる無数の光の粒子となって霧散した。

五. 再生と、姉妹の道

闇の結界が消滅した後、根本中堂の床に、慈賢阿闍梨が力尽きたように倒れていた。彼の体からは、もはや霊的な圧力が感じられない。千年分の怨念を背負い、固定しようとした代償は、彼の命と力を完全に奪っていた。

咲耶とあかりは、全ての霊力を使い果たし、床に膝をついた。

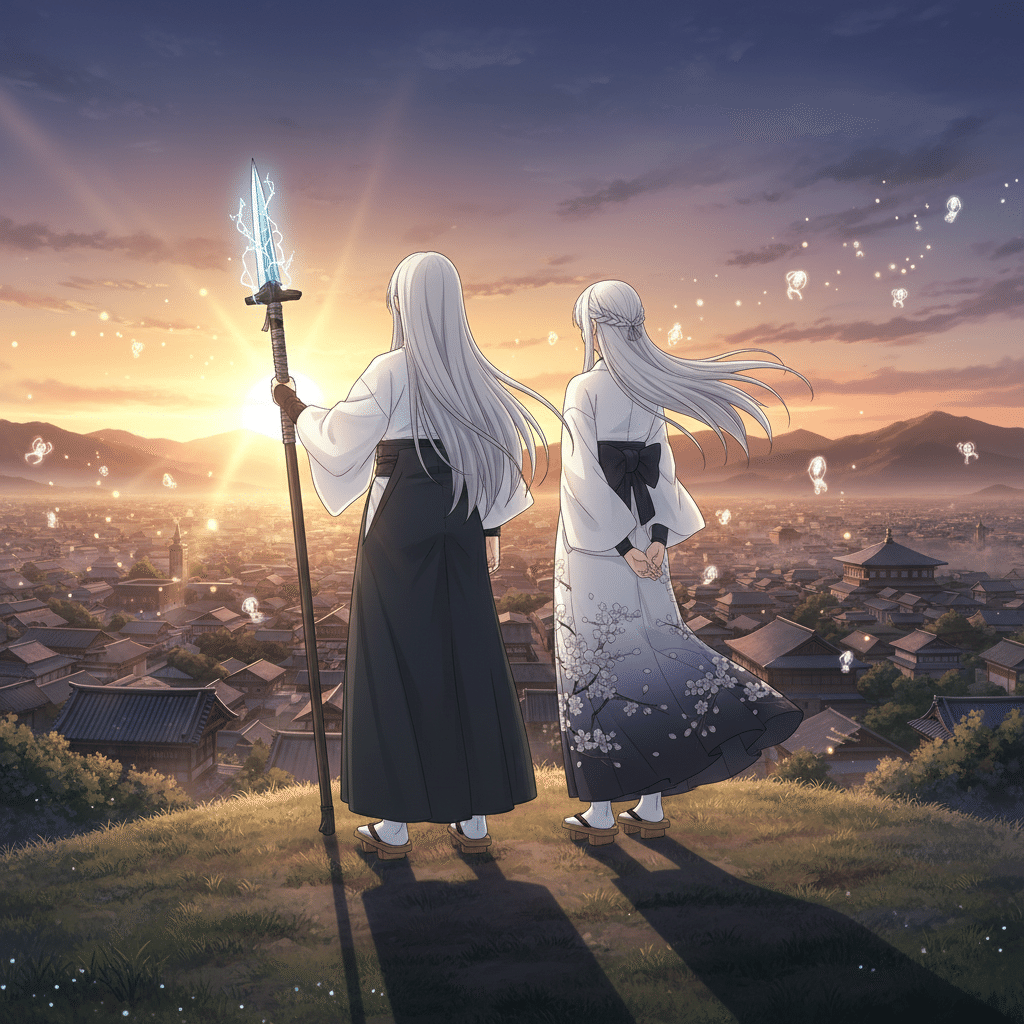

「…終わったのね」あかりが、静かに言った。

都の空には、夜明け前の清冽な風が吹き始めていた。それは、あかりの風が解放した、浄化されたエネルギーだった。都の人々から、あの冷酷な無関心は消え、混乱の中に、ようやく『生きている者の感情』が戻りつつあった。

咲耶は、遠く、橘氏の屋敷があった方角を見た。闇の結界が消えた今、そこに閉じ込められていた武士たちが、混乱しながらも解放されているだろう。

「黒崎殿は…」咲耶は、夜音を案じた。

「彼は、私たちが正しい道を見つけるために、力を尽くしてくれた。彼の魂は、もう自由よ。光と風の流れの中にある」あかりは、静かに答えた。

数日後、姉妹は都を離れる準備をしていた。

あかりは、都に残ることを選んだ。

「私の風は、人を導く力として使わなければならない。この再生を始めたばかりの都で、人々の心に淀みが生まれるたびに、それを流す『風の担い手』が必要だ。私は、この都の裏で、静かに風を送り続ける」

咲耶は、再び旅に出ることを決意した。

「私は、都だけではなく、この国全体に淀みが生まれていることを知っています。私の光で、人々が自分自身の真実の願いと、罪の源を映し出せるように、光を届けて回ります」

二人は、もはや対立する存在ではなかった。

光と風。真実を映し出す光と、流れを生み出す風。

二つの力は、分かれていても、互いの存在を認め合い、補い合う、真の『調和』に至っていた。

「咲耶。次に会う時、お前の光は、もっと強くなっている。その時まで、互いに生き抜こう」

「はい、姉上。風が、どこまでも私を導いてくれるように」

白石姉妹は、京の都の再生を見届け、それぞれの旅立ちの道を選んだ。千年を結ぶ光と風の物語は、今、新たな流れとなって、日本の大地に吹き始めていた。

(完)

コメント