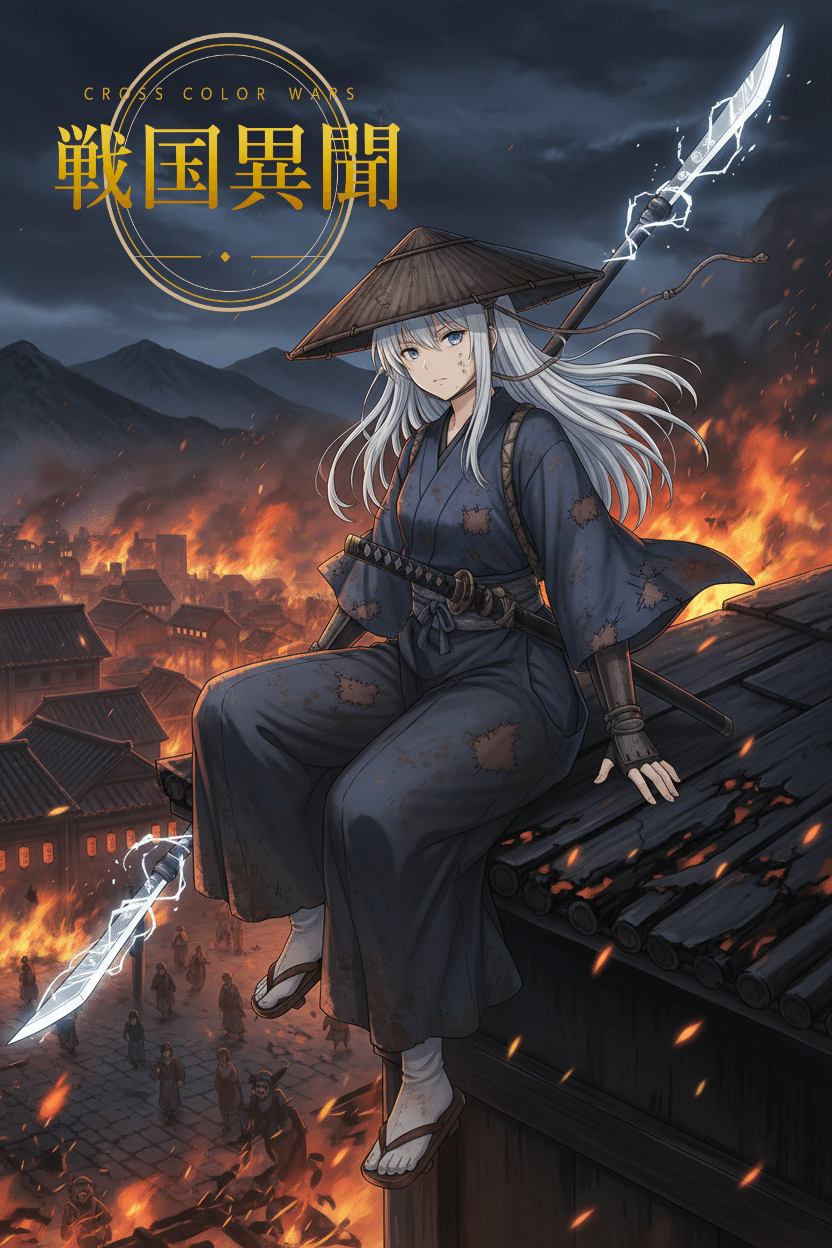

戦国異聞 「凛たる白銀、乱世を駆ける風」

第一話:奔る白鷺、掟を捨てて

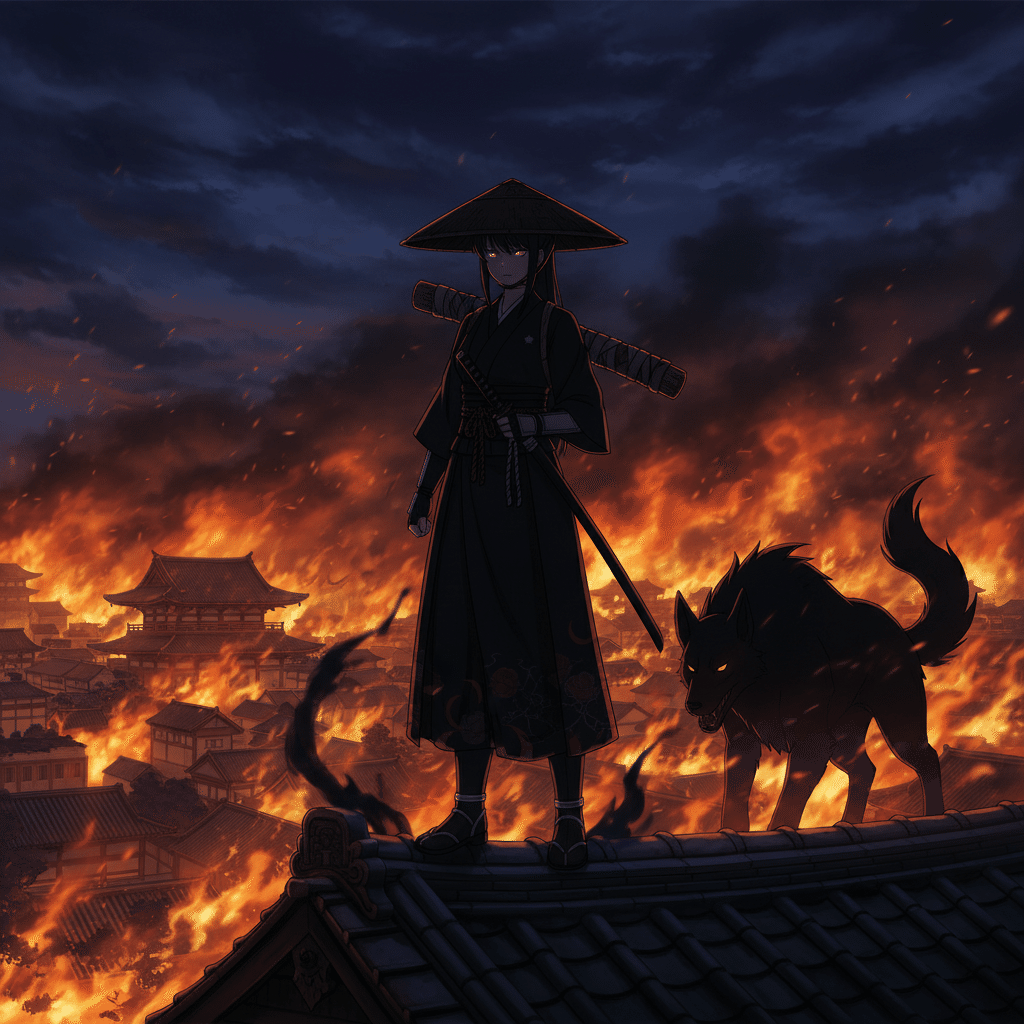

一.焦熱の京、白き影

天正十年、六月二日。

京の夜空は、本来ならば深い紺青に包まれているはずの時間だった。しかし、この夜だけは、都を囲む山々の稜線が不気味なほど鮮やかな朱色に縁取られていた。

「火だ! 本能寺に火が回っているぞ!」

「信長公が討たれた! 明智の謀反だ!」

狂乱した人々の悲鳴が、湿り気を帯びた初夏の夜気を切り裂く。石畳を叩く軍靴の音、崩れ落ちる建材の轟音、そして火の粉が爆ぜる乾いた響き。四百年続いた室町の終わりを告げ、新たな秩序を夢見た織田信長という巨星が、その絶頂において地上から消え去ろうとしていた。

その地獄の様相を呈した都を、一人の若武者が屋根の上から見下ろしていた。

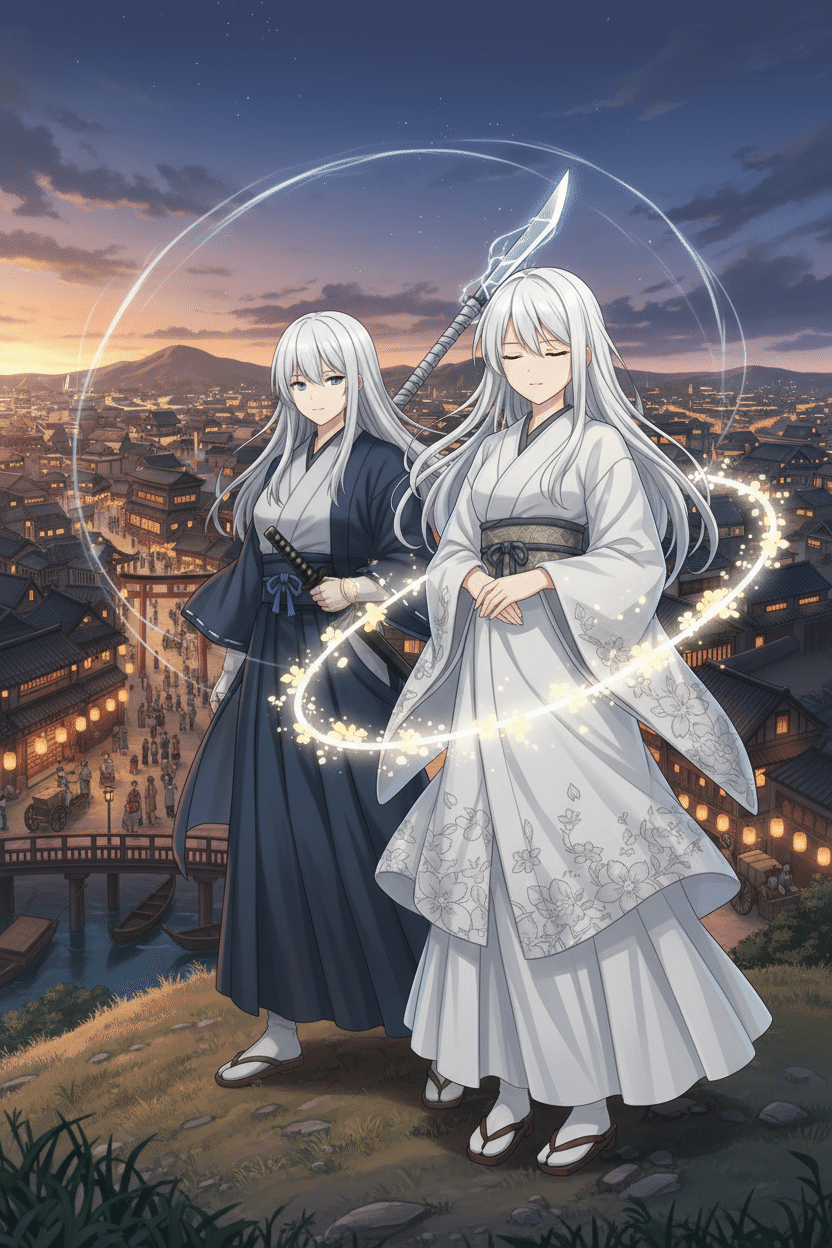

古びた藍染めの着流しに、泥を撥ねた野袴。腰には一本の打刀を差し、背には粗末な布で幾重にも巻かれた長い得物を背負っている。頭には深く笠を被り、その隙間から覗く髪は、周囲の炎を反射してなお、一切の濁りを持たない雪のような「白」を保っていた。

白石凛。

彼女は、平安の古から京の闇を払い続けてきた「白石家」の嫡子であった。だが、今の彼女にその自覚はない。いや、自覚があるからこそ、この混乱を待ち望んでいた。

「……勝手に燃えて、勝手に死ねばいい。この街も、あの一族も、何もかも」

低く、けれど鈴の音を転がしたような澄んだ声が、笠の内側で漏れる。

凛にとって、白石の血筋とは誇りではなく、ただの呪縛だった。代々「世界を浄化する」という大義のために、己の感情を殺し、望まぬ「正義」を執行し続ける。その生き方を強いる「白石の白」を、彼女は心の底から嫌悪していた。

凛は笠の縁を指で少し上げ、燃え盛る本能寺の方向を見据えた。

信長が死ぬ。それは天下の秩序が再び崩壊することを意味する。秩序の崩壊は、彼女を縛る「白石の理(ことわり)」が緩む絶好の機会でもあった。

「今夜、私は白石を辞める。ただの凛として、この空の下を歩くんだ」

凛は屋根の上を音もなく跳んだ。その動きはしなやかで、かつ鋭い。常人ならば足を取られる瓦の上を、彼女はまるで見えない風に乗るかのように滑走していく。

だが、運命という名の鎖は、彼女が思うほど容易くは解けなかった。

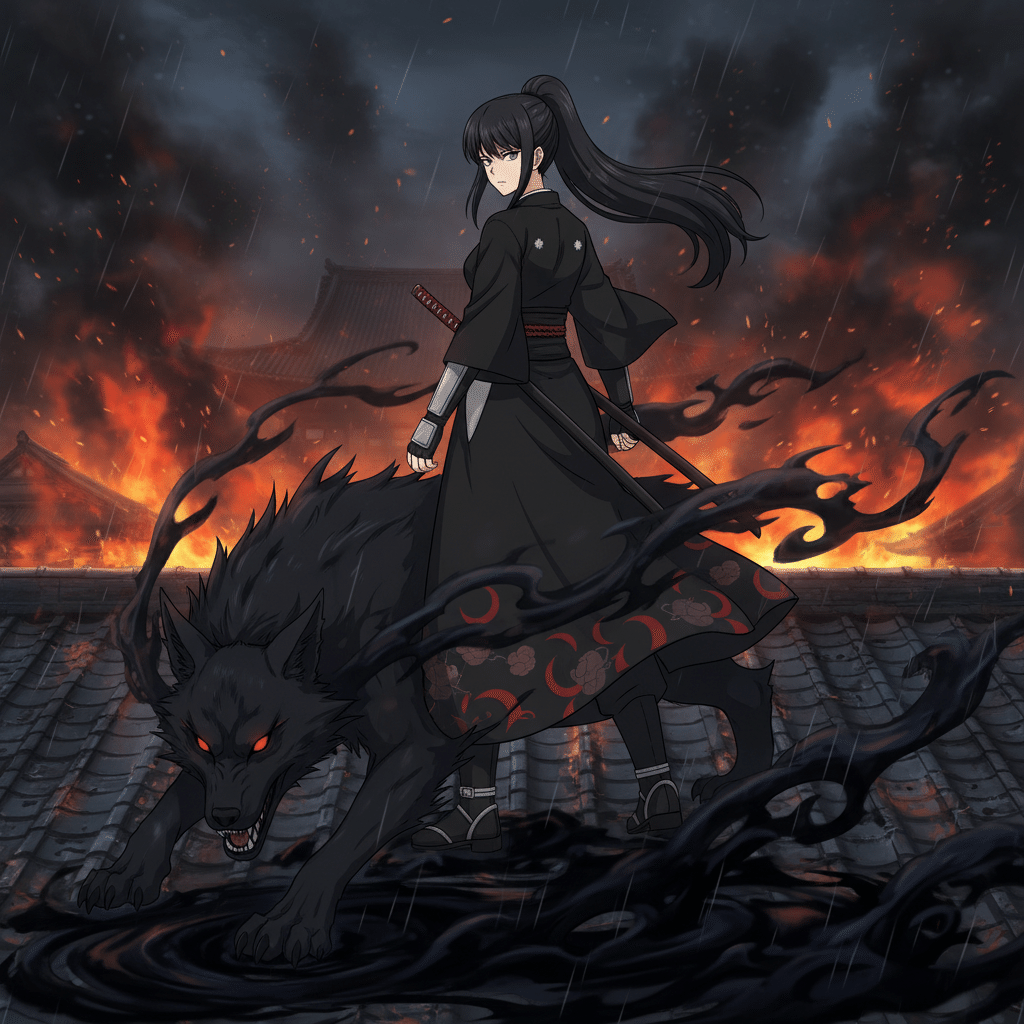

二.漆黒の復讐者

「逃げるか、凛。その忌まわしい白を隠して、どこへ行くというのだ」

背後から放たれた声は、氷のように冷たく、けれど煮え繰り返るような憎悪を孕んでいた。

凛は空中で身を翻し、着地と同時に背の布包みを解いた。

現れたのは、銀色に輝く一本の槍。銀閃槍「白妙(しろたえ)」。

白石家の当主にのみ継承されるべき、神域の武器。槍先が空気を切り裂くたび、微かな真空の唸りが生じる。

「……夜音。またお前か」

凛の視線の先、崩れかかった土蔵の影から、墨を流したような漆黒の装束を纏う女が姿を現した。

黒崎夜音。かつて白石家の「裁き」によって滅ぼされた隠れ里の生き残り。彼女の瞳には、かつて白石耀(あかり)が下した「理」という名の暴力への、深い怨念が宿っていた。

「白石の『光』が江戸の礎になるという予言……。その一族の血を、私は一滴残らずこの大地に吸わせてやる。お前がその白を捨てようが、私がお前を見失うことはない」

夜音が細い指を空にかざすと、彼女の周囲の「影」が生き物のように蠢き始めた。

「闇音(やみね)、食らってやりなさい」

夜音の足元から、黒い霧が噴き出す。

それは瞬く間に形を成し、巨大な黒狼の姿へと変貌した。影月闇音。妖の血を引く異能者であり、夜音の忠実な影。闇音の双眸が、飢えた獣のそれとなって凛を射抜く。

「シロ……シロ石……。オ前ノ……風、止メル……」

闇音が喉の奥で地鳴りのような唸りを上げ、爆発的な勢いで突進してきた。その速さは、もはや人の動体視力を超えている。

「くっ……!」

凛は銀閃槍を横一文字に振った。

刹那、槍先から目に見えぬ「風の刃」が放たれる。

それは現代のスナイパーライフルが放つ衝撃波にも似た、一点突破の破壊力。真空の刃が闇音の体の一部を削り取るが、霧の体を持つ闇音は即座に再生し、鋭い爪を凛の胸元へと突き出した。

凛は紙一重で身を逸らし、槍の石突きで闇音の顎を叩き上げた。

だが、その背後で夜音が印を結んでいる。

「影の縛、逃れられぬ闇の鎖よ」

凛の足元の影が突如として伸び、彼女の両足を絡め取った。

「しまっ……!」

自由を求めて走り出した足が、最も嫌悪する「過去」によって縫い止められる。

皮肉なものだ、と凛は自嘲した。自由になろうとすればするほど、白石という名の業が自分を捕らえて離さない。

闇音が再び跳躍し、その巨大な口を凛の喉元にまで運んだ。

死の気配が、焦熱の空気よりも熱く、重く凛を包み込む。

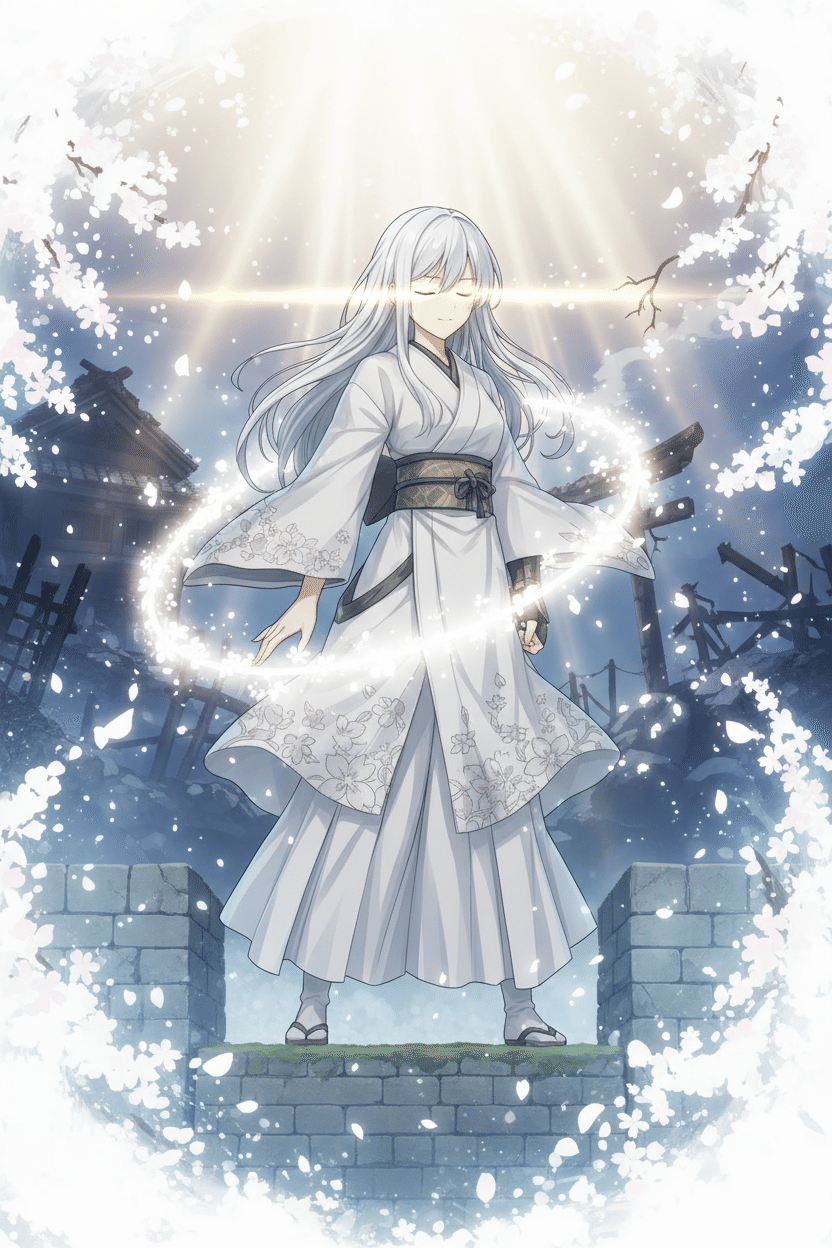

三.瞳を閉じた光

その時だった。

「――光の源、万象を照らし、荒ぶる風を鎮め給え」

凛と闇音の間に、清冽な輝きが割り込んだ。

それは燃え盛る本能寺の炎とは対極にある、静謐で、けれど圧倒的な純白の光。

「ガァアアッ!?」

光に触れた闇音が悲鳴を上げ、影の体を引き裂かれながら後退する。夜音が放った影の鎖も、その光に触れた瞬間に霧消した。

「姉様。やはり、ここにいらしたのですね」

凛が目を見開いて振り返ると、そこには白石家の巫女装束を纏った少女が立っていた。

凛よりも少し短く切り揃えられた白髪。そして、その瞼は硬く閉じられている。白石紗夜。凛の実の妹であり、白石家の「光」をその身に溜め込んだ器。

「紗夜……! なぜ都に、いや、なぜ私の後を追ってきた」

「光は、風が吹かなければ淀んでしまいます。そして風もまた、光を失えば、ただの破壊の嵐となって消えてしまう。姉様、あなたがこの家を捨てる と言うのなら、私もまた、この家に残る意味はありません」

紗夜は目を閉じたまま、正確に凛の方を向いた。

彼女は視覚を捨てているのではない。自らの内にある「光の源」があまりに強すぎるため、それを外界に漏らさぬよう、自ら瞳を封じているのだ。

「馬鹿なことを言うな。お前は白石の聖域を守る巫女だ。私のような、出来損ないの姉とは違う」

「出来損ない……。もし姉様がそう仰るのなら、私が見ているこの『綺麗な風』は、一体誰のものなのでしょう」

紗夜の言葉に、凛は言葉を詰まらせた。

槍を握る手が震える。宿命を嫌い、責任を放り出して逃げようとしている自分のどこに、綺麗だと言われる要素があるのか。

「おしゃべりは、地獄で済ませなさい」

夜音の声が再び響いた。

闇音は霧から元の人の姿、あるいは半人半獣のようなおぞましい姿へと戻り、夜音の隣に膝をついている。

「白石の姉妹が揃って都を捨てるか……。ならば好都合。ここで根絶やしにしてやれば、千年の呪縛も今日で終わる」

夜音が再び漆黒の霊力を練り上げる。

だが、事態はそれだけでは終わらなかった。

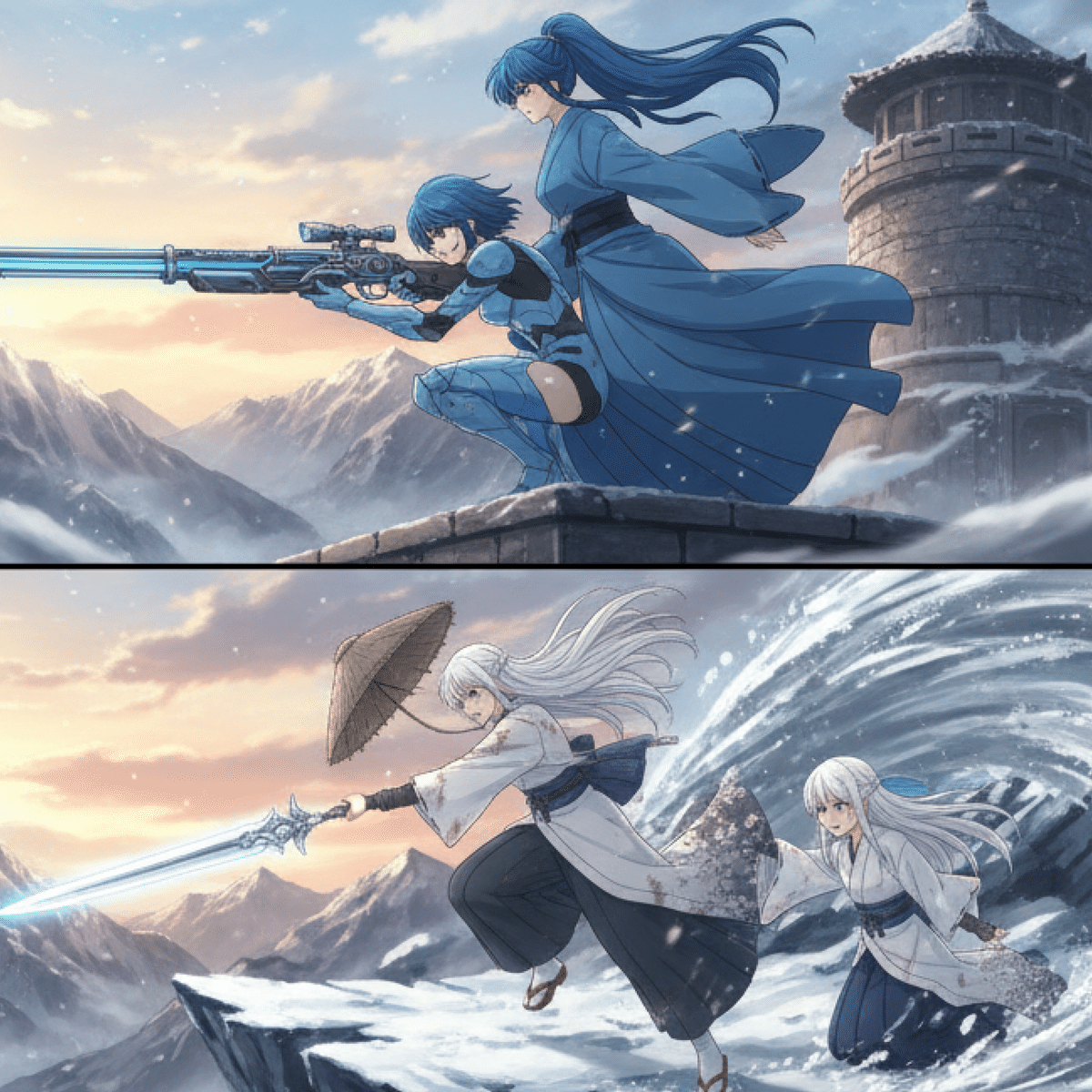

四.蒼い狙撃者

パァアン――。

乾いた音が、戦火の喧騒を突き抜けて響いた。

凛のすぐ横を、一筋の青い光が通過する。

その光は夜音のすぐ足元の瓦を粉砕し、火花を散らした。

「な……!?」

夜音が驚愕に目を見開く。影の歩法を操り、気配を消すことに長けた彼女が、今の狙撃に全く気づけなかったのだ。

「天命を違え、理を乱す者……。これ以上の乱戦は、京の平穏に害をなすと判断する」

遥か彼方、御所近くの物見櫓。

そこには、月明かりを浴びて蒼く輝く二人組の影があった。

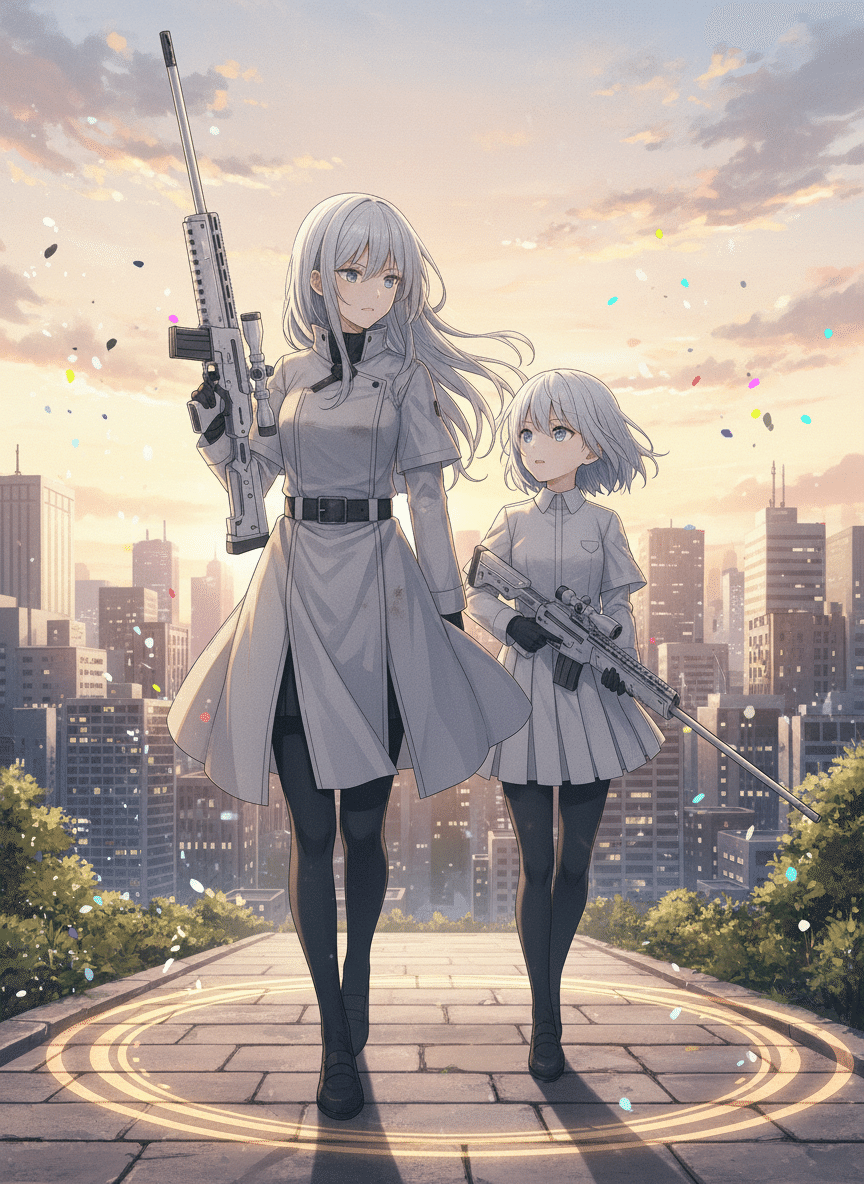

一人は直垂(ひたたれ)を凛々しく着こなした女性、天海葵。そしてその隣で、身の丈ほどもある巨大な火縄銃を構える無口な少女、蒼井凛。

「蒼井凛、次弾装填」

「了解。葵、方位修正は?」

「不要よ。次は、彼女たちの足を狙いなさい。殺す必要はない、ただ、この場に留まらせればいい」

葵の指示に従い、蒼井凛が再び引き金に指をかけた。

彼女たちが操るのは、黄の組(白金家)が製造した最新鋭の狙撃銃に、青の組が代々伝える「水鏡の霊力」を付与した蒼鋭銃。

「公儀の監察官か……。一番面倒な連中が出てきたな」

凛は苦々しく吐き捨てた。

白石家にとって、青の組は古くからの同盟者であり、同時に「監視者」でもあった。家督を捨てて出奔しようとする凛は、彼女たちにとって「秩序の反逆者」に他ならない。

「姉様、あの方たちの矢(銃弾)は、避けることができません。空間そのものを射抜いています」

紗夜が凛の袖を引く。

前方には執念に燃える夜音と闇音。

後方には精密な狙撃で逃走を許さない青の組。

そして周囲は、本能寺から延焼する炎の海。

まさに絶体絶命。

だが、その極限状態において、凛の胸の奥で何かが弾けた。

五.風の意志、光の覚醒

「……ふざけるな」

凛が低く笑った。

その笑みは、絶望の淵にある者のそれではなく、すべてを悟り、解き放たれた者の不敵な笑みだった。

「家柄だの、秩序だの、復讐だの……。どいつもこいつも、私を何かに縛り付けたがっている。私の色は白だとか、黒だとか、勝手に決めつけるな!」

凛は銀閃槍「白妙」を高く掲げた。

槍先が、紗夜が放つ浄化の光を吸い込んでいく。

純白と銀光の融合。

「紗夜、少しだけ光を貸せ。お前を置いていくなんて、もう言わない。だから、私と一緒に走れ」

「はい、姉様。私は、どこまでもお供します」

紗夜が、その瞳をわずかに開いた。

瞬間、夜を徹するほどの閃光が爆発した。

「な、何だ、この光は……!?」

夜音たちが目を眩ませ、物見櫓の葵たちがスコープから目を離した。

その光の渦の中心で、凛は「風」を解き放った。

ただの風ではない。すべてを拒絶し、すべてを突き抜ける、凛自身の自由への意志。

「白銀一閃・天裁(てんさい)――!!」

凛が槍を振り下ろす。

衝撃波が屋根を粉砕し、夜音の影を吹き飛ばし、迫り来る青い銃弾をも弾き飛ばした。

旋風は猛烈な勢いで広がり、周囲の火災の炎を巻き上げ、巨大な「火の壁」となって追っ手たちの視界を遮断した。

「……逃げたか」

煙が晴れた後、葵は静かに火縄銃を下ろした。

屋根の上には、もはや白銀の影も、盲目の巫女の姿もなかった。

あるのは、激しい風に切り刻まれた瓦の残骸と、未だ熱を帯びた銀の輝きだけだった。

「葵、追いますか?」

蒼井凛が冷淡に尋ねる。

「いいえ。彼女たちの風は、もう京には留まらない。風は流れるべき場所へ流れていくもの。……我々は、家康公への報告を急ぎましょう」

葵は遠く、西の空を見据えた。

そこには、夜明けの兆しである「白」が、ほんのわずかに滲み始めていた。

六.西へと続く轍

京の西、老ノ坂を越えたあたり。

混乱の極致にある都を背に、二人の旅人が街道を歩いていた。

一人は笠を被り直した男装の武者、凛。

もう一人は、その手をしっかりと握り、静かに従う紗夜。

「……結局、お前を巻き込んじまったな」

凛が済まなそうに呟く。

白石を捨てるはずが、白石の家宝を持ち出し、白石の巫女を連れて歩いている。自分の不甲斐なさに、凛は溜息をついた。

「いいのです、姉様。私は、今の姉様の風が一番好きですから。不器用で、怒っていて、それでも誰よりも優しい風」

「優しくなんてない。私は、勝手なだけだ」

凛はぶっきらぼうに答え、背中の槍を担ぎ直した。

目指すは堺の街。黄の組の拠点であり、自由な風が吹き抜ける異国の香りがする港町。

「……さて。どこまで行けるか分からないが、まずは飯だな。腹が減っては、宿命からも逃げられん」

「ふふ、そうですね。お姉様」

二人の白き影は、夜明け前の暗がりに消えていった。

それが、戦国から江戸、そして千年後の未来へと続く、長く険しい、けれど自由な旅の始まりだった。

第一話 完

第二話:黄金の海、鉄の風

一.西への逃避行

本能寺の火柱が京の空を焼き尽くしてから、数日が経過した。

都を離れ、山崎の険しい道を越えて摂津の国へと入ると、空気の匂いが変わった。山がちな京の湿った土の匂いから、潮風の混じった、どこか乾いた風の匂いへ。

「姉様、少しお休みになりませんか。風が……疲れています」

街道の傍らにある古びた社(やしろ)の陰で、白石紗夜が静かに声をかけた。

彼女は相変わらずその瞳を閉じたままだが、隣を歩く姉、白石凛の呼吸の乱れを誰よりも敏感に察していた。

「……これくらい、どうってことない。京を離れれば離れるほど、肩の荷が軽くなる気がするんだ」

凛は男装の笠を深く被り直し、背負った銀閃槍「白妙(しろたえ)」の重みを確かめる。布に包まれたその槍は、重い。物理的な質量以上に、代々受け継がれてきた「浄化の宿命」がずっしりと両肩に食い込んでいた。

「姉様が白石を捨てたいと仰るのなら、私は止めません。ですが、その槍を持って歩き続ける限り、姉様は白石の風そのものなのです」

「分かってるよ。捨てようと思えば、いつでも道端に放り出せる。……だが、こいつを狙う連中がいる限り、手放すわけにもいかない。皮肉なもんだ」

凛は自嘲気味に笑い、空を見上げた。

雲の流れは速い。乱世の風だ。信長という重石が取れた途端、野心を持つ者たちが一斉に動き出し、大地を騒がせている。

二人の目的地は、堺。

摂津の国にある、どの戦国大名の支配も受けぬ自由都市。そこならば、白石家の家格も、朝廷の監察も及ばない「空白の場所」があるはずだと、凛は信じていた。

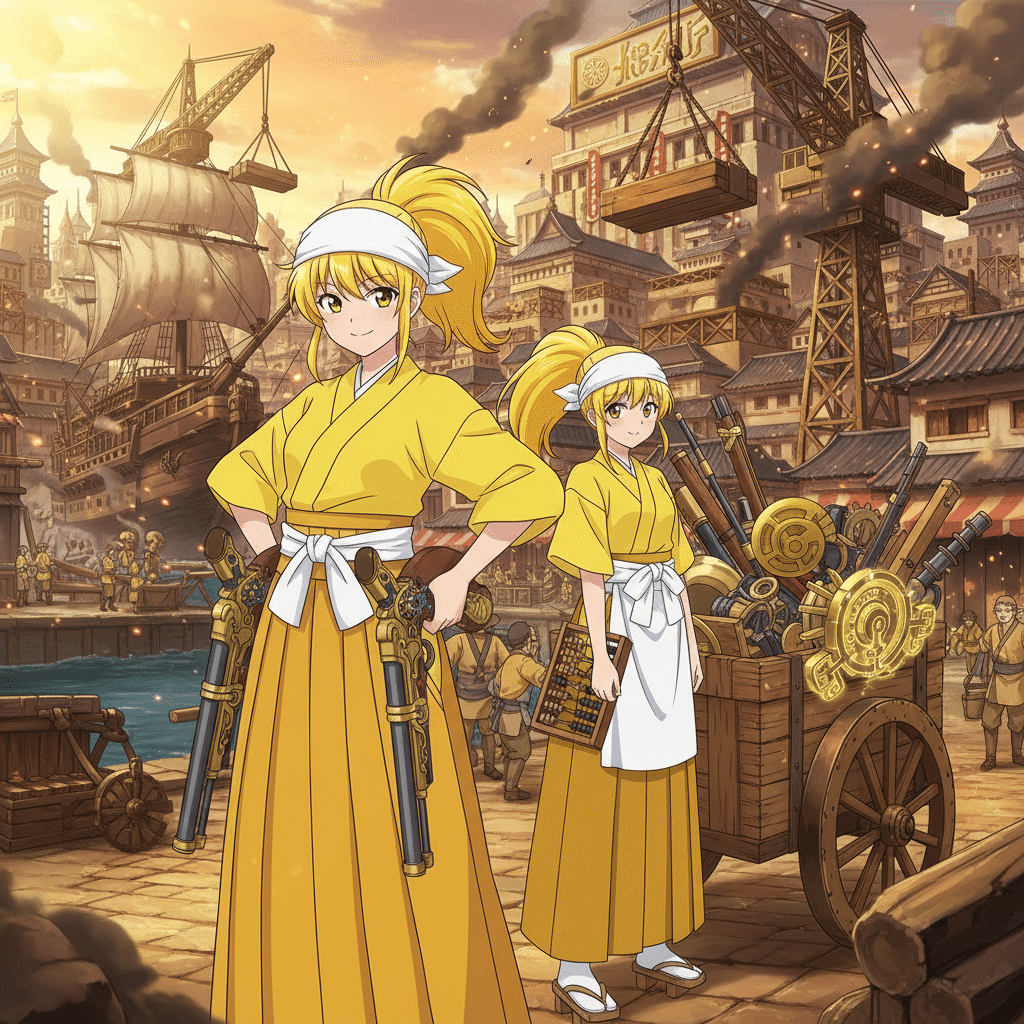

二.自由都市の喧騒

「ここが……堺」

凛は思わず、被っていた笠の縁を上げた。

眼前に広がるのは、京の都とは全く異なる活気だった。

掘割が縦横に走り、巨大な商船がひしめく港。異国の言葉が飛び交い、南蛮渡来の極彩色な織物や、硝子の器が店先に並んでいる。そして何より、町全体を包み込んでいるのは、芳醇なまでの金の匂いと、鼻を突く「硝石」の匂いだった。

「凄い……。光の形が、京とは違います。激しく、けれどとても自由な、黄金の色……」

紗夜もまた、閉じた瞼の裏でこの街の熱量を「視て」いた。

人々は武士を恐れる風でもなく、ただ己の商いと、この街の自治を守ることに心血を注いでいる。ここにあるのは刀の論理ではなく、算盤と技術の論理だった。

「おい、そこの浪人。頭巾で髪を隠すのは勝手だが、この街で槍を持ち歩くなら登録が必要だ。分かってるか?」

威勢のいい声が飛んできた。

振り返ると、派手な黄色の法被(はっぴ)を着た少女が、腰に手を当てて立っていた。腰には、見たこともないほど精緻な細工が施された短銃を二丁、差している。

「……槍を隠すつもりはない。だが、登録などと、どこの役人の真似事だ」

凛が警戒して槍の柄を握ると、少女はケラケラと笑った。

「役人? 勘弁してよ。あたいたちは商人。この街の掟を決める『会合衆(えごうしゅう)』の下請け……っていうか、まぁ、自警団みたいなもんさ。『黄の組』の白金ひまわり、っつー名前くらい覚えておきな」

ひまわりと名乗った少女は、凛の背中の布包みを鋭い目で見つめた。

「あんた、いい槍を持ってるね。ただの鉄じゃない。……霊力、ってやつかい? 時代時代遅れだよ、そういうのは」

「古い遺物だということは、自分でも承知している」

凛が短く答えると、ひまわりの背後からもう一人、瓜二つの顔をした少女――白金ゆうきが現れた。彼女は大きな木箱を担いでおり、中には分解された火縄銃の部品が詰まっていた。

「ひまわり、無駄話はやめて。本能寺から流れてきた不穏な『色』が、港の北側に集まってる。……あんたたちも、もし行き場がないならうちの工房へ来な。この街じゃ、丸腰の武士なんて、ただの案山子以下だからさ」

三.金光の工房

凛と紗夜が連れられてきたのは、堺の街外れにある巨大な建物だった。「白金商会」という看板が掲げられたその場所は、商家というよりは巨大な鍛冶場、あるいは実験場のような趣がある。

「見てな、これがこれからの時代の『力』だ」

ひまわりが指し示した先には、数十人の職人たちが、これまでに見たこともないほど長身で、かつ薄い金属板を何枚も重ねたような火縄銃を製造していた。

「白石家……だったっけ。あんたたちの槍術は凄いらしいけど、どんなに速く突いても、この一発の弾丸には勝てない。これはね、人間の汗と、計算と、金で作られた力なんだ。神様や先祖の加護なんていらない」

ひまわりは自慢げに最新の銃を一丁手に取り、構えてみせた。

その時、紗夜が凛の影に隠れるようにして呟いた。

「姉様……。この建物、いたるところに『罠』があります。火薬だけではない、もっと……冷たくて精密な、光の結界が」

「さすが、目の見えない方は鋭いね」

ゆうきが冷淡に答える。

「これはうちの独自技術。霊力を物理的な衝撃に変えるための回路を、銃の内部に彫り込んでる。あんたたちの『風』や『光』を、鉄の筒に閉じ込めたようなもんさ」

凛は槍を握り直した。

自分が嫌い、捨てようとしていた白石の力が、ここでは「技術」という名の下に解体され、量産されている。その事実に、言いようのない寒気がした。

だが、そんな彼女たちの平穏を破るように、重厚な軍靴の音が工房の外で鳴り響いた。

四.赤鬼の来襲

「――白金屋の双子。天下の宝(ほう)を隠し持っているという噂、真であったか」

工房の扉が、凄まじい力で内側へと蹴り飛ばされた。

入り込んできたのは、燃えるような紅蓮の具足を纏った一団。その中心に立つのは、身の丈を超える巨大な野太刀を肩に担いだ、猛将・緋村茜であった。

「緋村茜……! 赤の組が、何の用だ。ここは不入(ふにゅう)の地、堺だぞ」

ひまわりが即座に銃を構えたが、茜は鼻で笑った。

「堺の自治など、力の前には紙屑も同然。快ら赤の組が求めているのは、この工房の技術……そして、そこにいる『白石の生き残り』だ」

茜の鋭い眼光が、凛を射抜く。

その背後からは、扇子で口元を隠した女性――軍師・赤坂椿が静かに歩み寄ってきた。

「茜、焦ってはいけません。彼女たちの『風』は、今まさに磨かれ、最高の輝きを放とうとしているのですから。……白石凛様。初めまして、と言えばよろしいかしら。あなたが都を捨てたという噂、わたくしたちにとっては千載一遇の好機(チャンス)なのです」

椿の瞳は、情熱的な茜とは対極に、深く淀んだ真紅の色をしていた。

「凛様の槍が放つ風の力。そして紗夜様がその身に蓄えた、至高の光。……それらを茜の炎と融合させれば、この乱世を、わたくしたちの色一色に染めることができる。素敵だと思いませんか?」

「……お断りだ。私は、誰かの道具になるために都を出たわけじゃない」

凛は一歩前に出た。銀閃槍「白妙」の布を解く。

銀色の穂先が、工房の炉の光を反射して怪しく光る。

「ほう。道具になるのが嫌なら、ここでその槍を折ってみせるか? 『戦場の赤鬼』相手に、そのなまくらがどこまで通用するか試してやろう」

茜が野太刀を抜き放った。刀身が突如として発火し、周囲の空気を瞬時に焦がす。

「ひまわり、ゆうき! 民を避難させろ! ここは私が引き受ける!」

「……バカ言わないでよ! あたいたちの工房を戦場にする気!? ……でも、まぁいい。あんたの『古い力』が、あたいたちの最新の舞台でどこまで踊れるか、見せてもらうよ!」

ひまわりが号令をかける。

「白金屋私兵団、戦闘配置! 相手は赤の組だ、弾丸(たま)を惜しむな!」

五.黄金と赤の激突

戦いの幕は、ひまわりが放つ閃光粉の爆発によって切って落とされた。

工房全体が、太陽を地上に降ろしたような黄金の光に包める。

「――っ! 目眩ましか!」

茜が顔を背けた隙を、凛は逃さなかった。

床を一蹴し、真空を切り裂く突風と共に槍を繰り出す。

「風の一閃!」

槍先が茜の胸当てを捉えようとした瞬間、椿の扇子が閃いた。

「紅蓮の陣略、火脈解放」

凛の足元の石畳が爆ぜ、炎の柱が吹き上がる。

凛は空中で身を翻し、槍を回転させて風の盾を作った。炎と風が激突し、凄まじい余波が工房の機材を薙ぎ倒していく。

「面白い、面白いぞ白石! その風、もっと見せろ!」

茜が炎を纏った野太刀を力任せに振り下ろす。

重い。一撃一撃が、槍を握る両腕の骨を軋ませるほどに。

「姉様、光を! 風に熱を奪わせてはいけません!」

紗夜が、固く閉じた瞼から微かな光を漏らした。

その光が凛の槍に宿ると、銀色の穂先が青白く輝き始める。

凛は瞬時に悟った。これは単なる物理的な槍術ではない。紗夜の光が、この場の「因縁」さえも燃料に変えて、風を加速させているのだ。

「……これが、私たちの……本当の色……!」

凛は槍を低く構え、呼吸を整えた。

周囲の騒音、銃声、炎の爆ぜる音。すべてが遠のき、ただ茜の命脈(鼓動)だけが手に取るように分かる。

「黄金の海を吹く、一筋の銀……。貫け、『白妙』!!」

凛が踏み込んだ。

それは現代のスナイパーが放つ弾丸よりも速く、鋭い。

突風が茜の炎を真っ二つに割り、野太刀の刀身を弾き飛ばした。槍の穂先が、茜の喉元でピタリと止まる。

「……そこまでです」

椿が静かに告げた。

茜は悔しそうに歯噛みしたが、素直に太刀を収めた。

「ふん。今日はこれまでだ。だが凛、お前の風……思っていた以上に『熱い』じゃないか。宿命を嫌っている割には、その槍、一族の誰よりも愛してやがる」

茜と椿の一団は、潮が引くように工房から去っていった。

椿は最後の一瞬、凛の方を振り返り、不気味な微笑みを残して。

六.鉄の風が吹く夜

嵐のような戦闘が去り、工房には硝煙と煤の匂いが残った。

「……ふぅ。散々な目に遭ったよ。あんたを泊めてやったせいで、うちの最新の機材が丸焦げさ」

ひまわりは文句を言いながらも、凛の槍に付いた煤を、特製の油を浸した布で丁寧に拭い始めた。

「でも、今のあんたの突き……あれは良かった。霊力なんてバカにしてたけど、理屈じゃない『凄み』があったよ。……礼を言うのは癪だけど、民を守ってくれたこと、感謝するよ」

「……私は、ただ目の前の敵を倒しただけだ」

凛はぶっきらぼうに答え、槍を布で巻き直した。

その夜、凛は堺の港を見下ろす丘に立っていた。

黄金の海は静まり返り、沖合には異国の船の灯りが星のように散らばっている。

「姉様。今日は、少しだけ風が笑っていましたね」

紗夜が隣で優しく微笑む。

「笑ってなんかない。ただ……少しだけ分かった気がする。私が嫌っていたのは、白石の『掟』であって、この槍が守ろうとしていた『命』じゃなかったんだってな」

凛の言葉に、潮風が答えるように吹き抜けた。

京を捨て、宿命から逃げ出したつもりだった彼女の旅。

だが、堺という鉄と金の街で、彼女は皮肉にも「自分の力」の本当の使い道を知り始めていた。

「さぁ、行くか。明日は信濃の方へ向かう。……あそこには、腕のいい狙撃手がいるって噂だ」

「はい。どこまでもお供します」

風は止まらない。

宿命という名の轍を刻みながら、白銀の風は次なる戦場、雪深い信濃の山々へと向かって吹き抜けていった。

第二話 完

第参話:雪山に消える狙撃の声

一.峻険なる信濃路

堺の喧騒と硝煙が、遠い過去の出来事のように感じられる。

白石凛と紗夜の二人が辿り着いたのは、信濃の国、標高高く雲を突くような山々が連なる峠道であった。下界では初夏の陽気が人々を焼いているはずだが、この山岳地帯を支配しているのは、肌を刺す冷気と、視界を白く染める霧、そして季節外れの残雪であった。

「……はぁ、はぁ。……堺の連中は、これを『風流』なんて呼ぶのかね」

凛は男装の笠を深く被り直し、膝まで埋まる雪をかき分けながら喘いだ。

背負った銀閃槍「白妙(しろたえ)」が、今日はいやに重く感じる。空気が薄い。そして何より、この山全体から発せられる「静寂」が、彼女の神経を極限まで尖らせていた。

「姉様、少し……この先、色の流れが止まっています」

背後を歩く紗夜が、立ち止まって呟いた。

彼女は瞼を閉じたまま、周囲の「霊的な空気の揺らぎ」を敏感に察知している。彼女の言葉通り、風は止んでいた。いや、何者かがこの空間から一切の「雑音」を排し、冷徹な秩序で塗りつぶしているかのようだった。

「……ああ、分かってる。鳥の鳴き声一つしやしない。不自然なほどにな」

凛は槍の柄を布越しに握り締めた。

その瞬間、凛の頬を、目に見えぬ熱い金属の塊が掠めた。

――パァアン。

一拍遅れて、乾いた音が山々に反響する。

凛が瞬時に顔を逸らしていなければ、今の一撃で頭蓋は粉砕されていただろう。

「紗夜、伏せろ!」

凛は妹の肩を掴んで岩陰に飛び込んだ。

雪が舞い、静寂が再び山を包み込む。だが、それは安息の沈黙ではない。次の獲物を狙う「狩人」の呼吸さえ聞こえない、死の沈黙だった。

二.蒼い秩序の狙撃手

五百間(約九百メートル)は離れているだろうか。

対面の切り立った崖の上。霧に紛れて、一人の少女が伏せていた。

蒼井凛(あおい・りん)。

「青の組」に属し、天海葵の忠実な「右腕」として機能する狙撃手。彼女の瞳には、戦場を駆ける武士のような情熱も、夜音のような憎悪も宿っていない。ただ、水鏡のように透き通った無機質な光だけが、一点を凝視していた。

「目標の回避行動、予測範囲内。……次弾、装填」

彼女の声は、冷たい岩肌に響くこともなく、風の中に溶けて消えた。

手にするのは、黄の組(白金家)の技術を葵が「秩序の法」として調整した、超長距離狙撃用特製火縄銃――蒼鋭銃。

彼女にとって、狙撃は戦闘ではなく、理に合わない異分子を排除する「清掃」に近い。

「凛、焦る必要はないわ。彼女の風は、この雪山では目立ちすぎる。……追い詰めなさい」

耳元で、天海葵の指示が飛ぶ。葵自身はさらに後方、結界を維持しながら戦場を俯瞰していた。

「了解。……呼吸、停止。心拍、同調。……放(はな)つ」

蒼井凛が引き金を引く。

火縄の火が薬頭を叩く瞬間の火花さえ、彼女の霊力が抑え込み、光となって銃身を駆け抜けた。

弾丸は空気を切り裂くのではなく、空気に「溶け込む」ようにして飛翔する。

物理的な衝撃を一切漏らさぬ、青の狙撃。

三.見えない弾道

岩陰で、凛は冷や汗を流していた。

これまでの敵とは違う。

茜の炎のように激しくなく、夜音の影のように陰湿でもない。

ただ、どこまでも「正確」で、「冷酷」。

「……どこだ。どこから撃っている」

槍を引き抜こうとした凛の手首を、二発目の弾丸が掠める。槍が手からこぼれ落ちそうになるのを、凛は執念で握り直した。

「姉様……! 右、上の峰から……いえ、違います。空気が『線を引いて』います!」

紗夜が必死に叫ぶ。

「光を視て! 姉様、あの人の銃弾には、青い糸のような『理(ことわり)』が繋がっています!」

「理だか何だか知らないが……姿を見せない相手をどうやって突けってんだ!」

凛は歯噛みした。

自らの槍「白妙」は、風を操る武器だ。だが、今の彼女は風を「拒絶の盾」としてしか使っていない。一族の宿命から逃げ、自分を守るためにしか振るっていない。

その迷いが、風を鈍らせていた。

「……凛。お前の名前を呼ぶのが、これほど滑稽だとはね」

対岸の蒼井凛が、照準器(スコープ)越しに呟いた。

「白石の凛。あなたは自由を求め、秩序を乱す。……私は凛。私は法を執行し、秩序を守る。……どちらが真の『凛』か、ここで証明する」

蒼井凛は銃を構え直し、特別な弾丸を装填した。

「青鬼の涙」と呼ばれる、霊的な水分を凝縮した氷の弾丸。着弾すれば瞬時に広範囲を凍結させ、対象の動きを完全に封じる。

「……撃つ」

弾丸が放たれた。

四.白銀の旋風、覚醒

凛は直感した。次の一撃は、これまでとは比べ物にならないほど危険だと。

岩陰に隠れていても、衝撃波だけで紗夜を巻き込む。

「……っ、やるしかないのかよ!」

凛は男装の笠を脱ぎ捨てた。

隠していた雪のような白髪が、寒風に舞う。

彼女は岩陰から飛び出した。

「姉様!」

「紗夜、光を最大まで溜めろ! 私が風を巻く、お前はその風の中に『道』を作れ!」

凛は銀閃槍を回転させ、自らの周囲に猛烈な竜巻を作り出した。

雪が巻き上がり、白銀の障壁となる。

そこへ、蒼井凛の放った「青鬼の涙」が激突した。

――キィィィィィィン!!

鼓膜を突き破るような金属音が響き、凛の周囲の空気が一瞬にして凍りついた。

だが、凛はその凍った空気の塊を、力任せに槍で粉砕した。

「私は……白石の凛だ! 逃げるのも辞めた、従うのも御免だ! 私が走る道は、この槍で作る!」

凛の瞳が、これまでにない銀色の輝きを放つ。

彼女は雪の斜面を、重力に逆らうような速度で駆け上がった。

槍から放たれる風が、足元を押し上げ、背中を押し、彼女を「生きた弾丸」へと変える。

「目標、異常加速。……予測不能」

蒼井凛の無機質な声に、初めて動揺が混じる。

彼女の計算では、凛は凍結し、動けなくなっているはずだった。

だが、凛は「不合理な根性」と「野生の直感」で、青の秩序を突き破ってきたのだ。

「……逃がさない」

蒼井凛は銃剣を突き出し、至近距離での迎撃体制に入る。

スナイパーである彼女にとって、接近戦は不利。だが、彼女はサイボーグの如き冷徹な判断力で、最短距離での刺突を選択した。

五.二人の凛

「白銀一閃――!!」

「蒼鋭一突――!!」

崖の頂上で、二人の「凛」が交錯した。

白い風と、青い光。

槍の穂先と、銃の切っ先が火花を散らし、周囲の万年雪を蒸発させる。

凛の槍は、蒼井凛の左肩を貫き、背後の岩山を粉砕した。

蒼井凛の銃剣は、凛の着流しの肩を切り裂き、血を滲ませた。

沈黙。

荒い息をつく凛と、傷口から霊的な火花を散らす蒼井凛。

「……なぜ、止まらない。……計算では、あなたは死んでいるはず」

蒼井凛が、感情のない瞳で凛を見つめる。

「計算? ……そんなもんで私の風が止まるかよ。私はね……誰かに決められた未来が大嫌いなんだ。お前のその正確すぎる狙撃も、一族のしつこい宿命と同じで……吐き気がするんだよ」

凛は槍を引き抜き、再び構えた。

だが、その時、上空から葵の鋭い声が響いた。

「そこまでよ、二人とも」

霧の中から、天海葵が静かに降り立つ。

彼女の手には、術式が刻まれた和紙が握られていた。

「凛。これ以上の戦闘は、蒼鋭銃の破損を招くわ。今日のところは退きなさい。……白石凛、あなたの風、確かに見せてもらったわ。……秩序の敵として、改めてリストに加えさせてもらう」

葵は蒼井凛の肩を抱き寄せると、霧の中に溶けるように消えていった。

「……ちょっと、待ち……!」

凛が追おうとしたが、膝の力が抜け、雪の上に膝をついた。

限界だった。槍術と全力の疾走。紗夜の光がなければ、今頃は氷像になっていただゆ。

六.雪解けの予感

「姉様!」

紗夜が駆け寄り、凛の体を抱きしめた。

その温もりが、芯まで冷え切った凛の心を、わずかに溶かしていく。

「……ったく。あいつ、最後まで機械みたいな野郎だったな。……同じ『凛』なのに、えらい違いだ」

凛は空を見上げた。

いつの間にか雪は止み、雲の間から、鋭い陽光が差し込んでいた。

「でも、姉様。今日の姉様は……逃げている風ではありませんでした。立ち向かう、強い白銀の風でした」

「……そうかい。まぁ、あんな奴に名前負けしてちゃ、この先やってらんないからな」

凛は折れた笠を拾い上げ、再び深く被った。

怪我をした肩を庇いながら、彼女は再び歩き出す。

「行くぞ、紗夜。信濃の山を越えれば、次は伊賀の里だ。……あそこには、あの夜音が待ってるはずだ」

「はい、姉様」

二人の轍(わだち)が、真っ白な雪の上に刻まれていく。

それは、宿命に抗いながらも、自らの意志で「道」を選び始めた者の、力強い足跡だった。

背後で、山の静寂が再び戻る。

だが、その静寂はもはや死の色ではなく、春を待つ命の息吹を孕んでいるように思えた。

第参話 完

第四話:漆黒の里、業の連鎖

一.霧の深淵、伊賀の境界

信濃の険しい雪山を越え、さらに南下を続けた白石凛と紗夜が足を踏み入れたのは、伊賀の峻険な山並みに隠された深い霧の底であった。

ここは、地図には記されぬ場所。そして、白石家の記録において「忌むべき影の吹き溜まり」として封印されてきた場所。

「……嫌な匂いだ。湿った土と、鉄の……それに、こびり付いて取れないような恨みの匂いがする」

凛は男装の笠を深く被り直し、足元の泥濘(ぬかるみ)を睨みつけた。

背負った銀閃槍「白妙(しろたえ)」が、かすかに震えている。共鳴しているのだ。この土地に染み付いた、白石家に対する数百年の殺意と。

「姉様……。ここには、光が届きません。いえ、光を拒絶する強い意志が、地脈そのものに根を張っています」

背後を歩く紗夜の声は、かつてないほど沈んでいた。

彼女の閉じられた瞼は、この霧の奥に潜む「漆黒の色」を捉えていた。それは、単なる闇ではない。かつて白石家の祖先が「浄化」という名の裁きを下し、地上から抹消しようとした一族の、成仏できぬ怨念の残滓だった。

「――ようこそ、白石の末裔よ。我が家(うち)の墓所へ」

霧の向こうから、冷ややかな声が響いた。

黒崎夜音(くろさき・よね)。漆黒の忍び装束を纏い、霧に溶けるようにして彼女は現れた。その隣には、一頭の巨大な黒狼――影月闇音(かげつき・やみね)が、夜の獣のような鋭い眼光を放ちながら低く唸り声を上げ、四つん這いの姿勢で控えている。

二.断罪の歴史

「夜音……。ここが、お前の言っていた『隠れ里』か」

凛は槍を構えず、周囲を見渡した。

霧がわずかに晴れた先にあったのは、朽ち果てた家々の残骸と、苔むした無数の無縁墓だった。生活の音はない。ただ、風が壊れた壁を抜ける不気味な笛の音だけが響いている。

「ここはかつて、あらゆる色を混ぜ合わせ、新たな命を育もうとした調和の里だった。……だが、五百年前。お前たちの祖先は、ここを『穢(けが)れ』と断じた」

夜音の瞳に、激しい憎悪が宿る。

「純白こそが正義であり、それ以外は排除すべき影である。……白石家はその傲慢な理(ことわり)で、この里を焼き払い、女子供に至るまで根絶やしにした。私の先祖は、死体の山の下で、己の血を啜って生き延びたのだ」

凛は言葉を失った。

白石家の教えでは、常に自分たちは「世界の調和を守る守護者」であった。だが、その光の影で、これほどまでの惨劇が繰り返されていたのか。

「姉様、あの方の言葉に嘘はありません。この地の下には、泣き叫ぶ声が……今も渦巻いています」

紗夜の頬を、涙が伝った。

彼女の持つ「光の源」は、この地の悲劇を共感として受け取ってしまう。

「オ前……白イ……。白イノハ……全ブ……殺ス……!」

影月闇音――巨大な黒狼が、獲物を屠る機を伺うように低く、長く咆哮した。

その狼の姿は、怒りと怨念によって歪に膨れ上がり、骨が軋み、肉が裂けるような異様な音を立てている。

「闇音のこの力は、白石家への恨みを燃料にして呼び覚まされた呪いだ。……凛。お前が家を捨てようが、髪を染めようが、その魂に刻まれた『白』という罪は消えない!」

夜音が叫ぶと同時に、里全体の「影」が立ち上がり、無数の刃となって凛に襲いかかった。

三.呪縛の嵐

「……っ、分かってるよ! 私が誰よりも、白石なんて一族を大嫌いだってことくらい!」

凛は銀閃槍を抜き放ち、旋風を巻き起こした。

影の刃を風で散らすが、次から次へと影は地面から湧き上がってくる。

「シロォオオオオオオッ!!」

黒狼と化した闇音が咆哮し、凛に飛びかかる。

その爪は、凛の銀閃槍を力任せに押し戻した。闇音の力は、この里の怨念を吸収して倍加している。

「凛、お前の風は空っぽだ。守るものも、信じるものもない。ただ逃げ回っているだけの風に、一族の業を背負った我らの闇は払えない!」

夜音の影の手が、凛の首筋に迫る。

凛は防戦一方だった。夜音の言葉の一つ一つが、彼女の心に鋭い楔として打ち込まれていく。

自分が白石を嫌っていたのは、単に自由になりたかったからではない。心のどこかで、自分たちの「正義」が孕む歪みに気づき、それに向き合う勇気がなかったからではないか。

「……あ、あああああああ!」

凛の叫びが、霧を震わせた。

闇音の鋭い牙が、凛の肩に食い込む。鮮血が白い着流しを赤く染める。

「姉様!」

「来るな、紗夜! ……これは、私が受けなきゃいけない報いだ!」

凛は血を流しながら、闇音の瞳を正面から見据えた。

そこにあるのは、ただの獣の凶暴さではない。愛する者を奪われ、光を憎むしかなくなった人間の、深い、深い悲しみだった。

四.共鳴する傷痕

「……すまなかった」

凛の口から漏れたのは、謝罪だった。

戦場において、武士が敵に吐く言葉ではない。だが、それは凛の魂の底から絞り出された本音だった。

「お前たちが味わった絶望を、私は何も知らなかった。……白石の看板を下ろして、一人で気ままに旅をすれば、すべてを忘れられると思い込んでいた。……私は、卑怯者だ」

槍を握る力が、再び戻る。

だが、それは先程までの「拒絶」の風ではない。

他者の痛みを受け入れ、共に背負おうとする、重く、力強い「調和」の風。

「だが、ここで死ぬわけにはいかない! 過去の罪を清算するのは、死ぬことじゃない。……この歪んだ因縁を、私の代で断ち切ることだ!」

「――凛様、光を!」

紗夜が、その瞳をわずかに開いた。

瞬間、この漆黒の里に、暖かく柔らかな光が満ち溢れた。

それは敵を討つための光ではない。凍りついた恨みを溶かし、迷える魂を鎮めるための「供養」の光。

「風よ……導け。彼らの悲しみを、空へと返してやれ!」

凛が槍を天に突き出した。

銀閃槍から放たれた旋風は、紗夜の光を巻き込み、巨大な「白銀の渦」となった。

渦は里全体を包み込み、蠢く影を一つずつ、穏やかな静寂へと変えていく。

「な……怨念が、浄化されていく……? 殺意ではなく、慈しみで……?」

夜音は、自らの影が形を失い、透き通っていく様に驚愕した。

闇音もまた、狼の姿を維持できなくなり、人の姿へと戻っていった。その表情からは、狂気の色が消え、一筋の涙が頬を伝っていた。

五.業の連鎖の果てに

光が収まり、里に再び霧が戻ってきた。

だが、その霧は先程のような禍々しいものではなく、どこか清々しい朝靄(あさもや)のようだった。

「……今日は、ここまでにしましょう」

夜音が、力なく闇音の肩を抱いた。

「凛。お前の風は、確かに白石のそれとは違っていた。……だが、許したわけではない。お前がその槍を捨てるか、あるいは私がお前を殺すまで……この連鎖は終わらない」

「……ああ。分かっている。逃げも隠れもしないさ」

凛は槍を収め、崩れ落ちる闇音をそっと見つめた。

夜音たちは再び霧の中に消えていった。だが、その去り際は、京の夜の時よりもずっと、静かで、寂しげだった。

六.新たな決意

「姉様。肩の傷が……」

紗夜が駆け寄り、凛の傷口に手を当てて光を流す。

「ああ、平気だ。……それよりも、紗夜。ありがとうな。お前の光がなければ、私はまた、力で闇をねじ伏せるだけの『白石の怪物』になるところだった」

凛は笠を深く被り直し、廃墟となった里の出口へと歩き出した。

彼女の背中は、以前よりも少しだけ、大きく見えた。

「宿命から逃げるのは、もう止めた。……私は白石の凛として、この一族が作り出したすべての『影』に向き合っていく。……それが、私の選ぶ自由だ」

「はい。その旅路、どこまでもお供します」

霧の向こう側、東の空が白み始めていた。

次に向かうは、美濃・関ヶ原。

そこは、日本という国の運命が決まる場所。

それから、七色の勢力が一堂に会し、千年の因縁が最大の激突を見せる地。

凛の風は、もはや迷わない。

漆黒の里に残された無数の魂に見守られながら、白銀の風は決戦の地へと吹き抜けていった。

第四話 完

第五話:霧の古戦場、共鳴する魂

一.死地、関ヶ原

慶長五年、九月十五日。

美濃の国、関ヶ原。

この地は今、日本の歴史を二分する巨大な軍勢が衝突する、巨大な「るつぼ」と化していた。

だが、その戦場を覆っているのは、ただの硝煙や土煙ではなかった。

夜明け前から立ち込める深い霧。それは地を這う怨念が形を成したかのように重く、冷たく、戦う兵士たちの正気をじりじりと削り取っていく。

「……酷い色だ。これほどまでに濃い『澱(よど)み』は、都でも見たことがない」

白石凛は、笹尾山の麓に近い湿地帯に立っていた。

男装の浪人姿はもはやボロボロになり、肩の傷も癒えきっていない。だが、彼女が握る銀閃槍「白妙(しろたえ)」だけは、霧の中でも鈍い銀光を放ち、周囲の穢れを拒絶していた。

「姉様、気をつけてください。……この霧の奥に、誰かがいます。いえ、誰かではありません。数万の兵たちの恐怖と憎悪を食らって、何かが『羽化』しようとしています」

隣に立つ白石紗夜が、震える声で警告する。

彼女の閉じられた瞼からは、抑えきれない光が涙のように漏れ出していた。霊的に過敏な彼女にとって、この戦場は地獄そのものだった。

「分かってる。……だが、それは私たちが止めなきゃならない『何か』だ。……白石の看板を下ろそうが、この光景を見過ごせるほど、私はお人好しじゃないんでね」

凛が槍を低く構えたその時、霧を裂いて四方から殺気が噴出した。

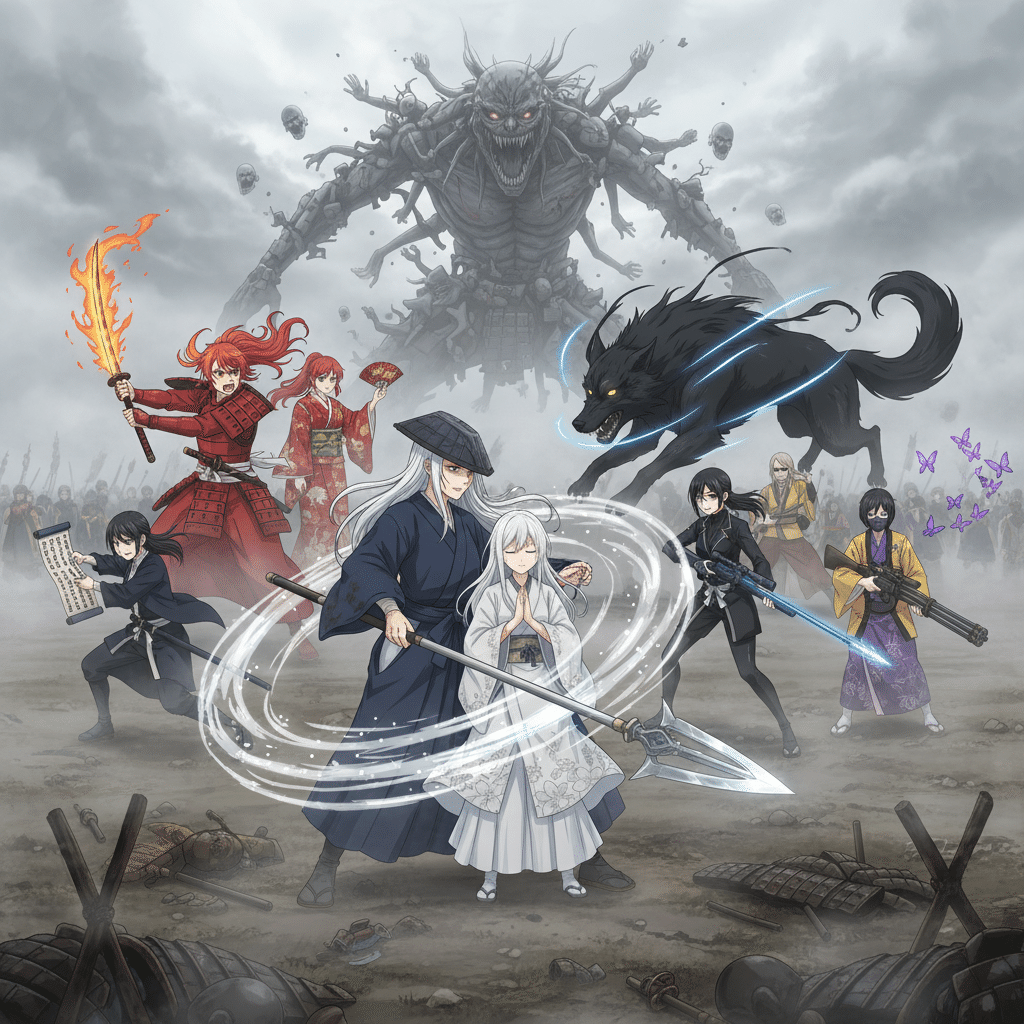

二.七色の乱戦

「見つけたわよ、白石。この混乱の中なら、誰にも邪魔されずにあんたを仕留められる」

霧の中から、炎の揺らぎと共に緋村茜が現れた。その背後には、不敵な笑みを浮かべる赤坂椿。

さらに反対側からは、蒼い光を放つ狙撃銃を構えた天海葵と蒼井凛。

「……不法なる異能者たちの一斉排除。これこそが秩序の最短路よ」

葵の声が冷酷に響く。

そして、頭上の木々からは漆黒の羽が舞い落ち、黒崎夜音が影の中から、巨大な黒狼と化した影月闇音が霧の中から、それぞれ牙を剥いた。

「凛……お前の命、ここで終わりだ」

赤、青、黒。

そして白。

さらに、戦場の物陰からは、黄色の法被を着たひまわりとゆうきが、最新鋭のガトリング式火縄銃を台車に乗せて現れ、紫の菫と魅音が幻術の香を焚きながら姿を現した。

「あはは! 全員集合だね! どいつもこいつも、戦(いくさ)に夢中で足元がお留守だよ!」

ひまわりの叫びを合図に、関ヶ原の一角で、史実には記録されない「裏の合戦」が始まった。

茜の炎が霧を焼き、葵の弾丸が空間を穿ち、夜音の影が大地を侵食する。凛は紗夜を守りながら、嵐のような攻撃を銀閃槍で受け流していく。

だが、その狂乱の最中、大地が大きく震えた。

三.無色の妖、降臨

「――ガアアアアアアアアアアアッ!!」

戦場の中央、東軍と西軍が激突する最前線から、天を衝くような咆吼が上がった。

立ち込めていた霧が突如として「色」を失い、灰色に染まっていく。

そこに現れたのは、数千、数万の戦死者たちの四肢を継ぎ接ぎにしたかのような、異形の巨大な塊。慈賢阿闍梨の残した禁忌の術が、戦場の膨大な怨念と結びついて産み落とされた「無色の妖(あやかし)」であった。

妖の一振りが、周囲の東軍・西軍関係なく、人間を塵のように吹き飛ばす。

その衝撃波には、一切の霊的抵抗を無効化する「無色の呪い」が込められていた。

「な……何よ、あの化け物は!」

茜が驚愕し、攻撃を止めた。

「……わたくしの計算にも、これほどの質量は含まれていませんでしたわ」

椿の扇子が、初めて震えた。

無色の妖は、近くにいた「色」を持つ者たち、すなわち凛たち七色の勢力を、最も栄養価の高い「餌」として認識し、無数の触手を伸ばしてきた。

「狙撃、効果なし! 物理障壁を透過してきます!」

蒼井凛が叫ぶ。彼女の精密な弾丸が、妖の体をすり抜けていく。

「夜音、下がれ! あれに触れれば、影ごと食われる!」

闇音が狼の姿で夜音を庇うが、妖の放つ「無色」の波動に、夜音の漆黒の霊力がじりじりと剥がされていく。

四.一時の共闘

「……おい! 喧嘩してる場合か!」

凛の声が、混乱する戦場に響き渡った。

彼女は銀閃槍を突き出し、妖の触手の一本を「風」で弾き飛ばした。

「放っておけば、この国の命運が決まる前に、私たちが全滅するぞ! 赤鬼、青鬼! 黒の連中もだ! あのデカブツを叩く間だけ、背中を預けろ!」

「……ふん、指図されるのは癪だが、あんな泥人形に食われるのは御免だ!」

茜が野太刀を構え直し、炎を最大まで滾らせた。

「……合理的な判断ね。白石、あなたの風で道を作りなさい。狙撃ポイントは私たちが確保する」

葵が蒼井凛に合図を送る。

「ひまわり! 鉄砲の準備は!?」

「言われなくてもできてるよ! 特製の防魔弾、全弾装填済みだ!」

「菫、魅音! 幻術で奴の視界を狂わせろ!」

「承知いたしましたわ。美しい地獄を見せてあげましょう」

七色の力が、初めて一つの目的に向かって収束した。

凛の風が先陣を切り、茜の火が追撃し、夜音の影が妖の動きを止め、葵の銃弾が核を狙う。

だが、無色の妖は再生を繰り返し、その度に巨大な衝撃波を放って凛たちの霊力を削り取っていく。

「だめ……足りない……。みんなの力が、まだ一つに重なっていない……!」

紗夜が膝をつき、必死に祈りを捧げる。

五.光の開眼

無色の妖が、その中心部から巨大な「虚無の咆吼」を放とうとした。

それが放たれれば、関ヶ原の戦場そのものが消滅し、日本の歴史はそこで終わる。

「……やるしかないわね。椿、あれを使いなさい!」

茜が叫ぶが、椿は躊躇した。

「しかし茜、それを使えばあなたの命が……!」

「――いいえ、その必要はありません」

静かな、けれど戦場のすべての喧騒を圧倒する声が響いた。

白石紗夜が、ゆっくりと立ち上がった。

彼女は、これまで一千年にわたり一族が守り続けてきた掟を、自らの意志で破ろうとしていた。

「姉様。私は、白石の巫女としてではなく、あなたの妹として……この光を解き放ちます」

「紗夜、まさか……!」

「案じないでください。私の瞳に映るのは、絶望ではありません。……皆さんが今、一つの命を守ろうとしている、その『美しい色』です」

紗夜が、その瞼を力強く見開いた。

瞬間。

関ヶ原の霧が、一瞬にして消滅した。

いや、戦場全体が、太陽よりも暖かく、月よりも清らかな純白の光に飲み込まれた。

「――光の源、真の解放!!」

紗夜の瞳から放たれた光は、無色の妖の「虚無」を真っ向から貫いた。

光に触れた怨念の塊は、憎悪の形を維持できなくなり、一人一人の「兵士の魂」へと解体されていく。

「今だ、凛!!」

夜音が叫び、影の鎖で妖の核を固定した。

「ぶち抜けえええええっ!!」

茜の炎が凛の背中を押し、葵の弾丸が凛の槍の弾道をガイドする。

「白銀一閃・共鳴旋風(レゾナンス・サイクロン)――ッ!!」

凛が槍を繰り出した。

それは彼女の風、茜の火、葵の理、夜音の影、ひまわりの技術、菫の幻、そして紗夜の光。

七色が虹のように重なり、巨大なドリルとなって妖の核を粉砕した。

「ガ……ア……ア……ッ」

無色の妖は、最後に静かなため息を吐き出すようにして、白銀の粒子となって消滅した。

六.霧が晴れた後に

光が収まると、関ヶ原には再び秋の冷たい風が吹き抜けた。

先程までの異形は影も形もなく、ただ激しい戦闘の跡だけが残されている。

「……ふぅ。……死ぬかと思ったぜ」

茜が野太刀を杖代わりに、荒い息をつく。

「……茜、お怪我はありませんか?」

椿が駆け寄り、彼女を支える。

葵と蒼井凛は、何も言わずに銃を収めた。葵は凛を一瞥し、わずかに顎を引いて見せた。それは「秩序の乱れを鎮めたこと」への、彼女なりの敬意だったのかもしれない。

夜音と闇音は、再び影の中に溶け込もうとしていた。

「凛。……今日のは、貸しにしておくわ。次に会う時は、容赦しない」

夜音の言葉に、凛は小さく笑った。

「ああ。借りを返す機会がないことを祈ってるよ」

ひまわりとゆうき、そして菫と魅音も、それぞれのやり方で別れを告げ、戦場から離脱していった。

「……姉様」

紗夜が、再び瞼を閉じて凛の隣に立った。

その顔には、隠しようのない疲労があったが、どこか晴れやかな表情をしていた。

「よくやったな、紗夜。……お前の光、本当に綺麗だったよ」

凛は紗夜の頭を優しく撫でた。

都を出た時は、ただ宿命から逃げ出したかっただけだった。

だが、この関ヶ原で、彼女は「七色の絆」の可能性を知った。

バラバラな目的を持ち、憎み合ってさえいる者たちが、一つの命のために力を合わせることができる。その「調和」の可能性こそが、白石家が守り続けてきたものの正体だったのかもしれない。

「……さぁ、行こう。家康公が、この戦の始末をつけるだろう。……私たちは、私たちの『平和』を作りに行かなきゃな」

「はい、姉様」

霧が晴れた関ヶ原の空に、一羽の白鷺が飛んでいく。

凛の旅は、まだ終わらない。

次は、新たな時代の象徴となる街――江戸へ。

白銀の風は、未来を切り拓くために、再び走り出した。

第五話 完

第六話:荒野の果て、江戸の礎

一.泥濘の地、武蔵

関ヶ原の霧が晴れ、天下の趨勢が定まってから数月。

白石凛と紗夜が辿り着いたのは、かつて「武蔵の原」と呼ばれた、見渡す限りの湿地帯であった。

「……ここが、家康公が選んだ新たな本拠か。京や堺と比べると、随分と寂しい場所じゃないか」

凛は泥を撥ねた旅装束の裾を気にしながら、広大な葦の原を見渡した。

江戸。そこは、かつて太田道灌が築いた古城がポツリと残るだけの、湿っぽく荒れた土地であった。潮風が吹き抜け、地面はどこを歩いても足首まで埋まるほどの泥濘。およそ「天下の府」となるには、あまりに未完成で、あまりに脆弱な場所。

「いいえ、姉様。ここは……真っさらな鏡のようです。まだ何の色もついていない。だからこそ、これから始まる千年の『色』を自由に描くことができる」

紗夜は瞼を閉じ、風に含まれる微かな潮の香りを吸い込んだ。

彼女の足元には、関ヶ原での開眼を経て、より研ぎ澄まされた「清浄な気」が漂っている。

「――お早い到着ね、白石の逃亡者。いえ、今は『白銀の守護者』と呼ぶべきかしら」

冷ややかな、けれどどこか親愛の情を孕んだ声。

高台の上に立つ、青い羽織を翻した二人組。天海葵と蒼井凛。彼女たちは徳川家康の命を受け、この江戸の地を霊的に守護するための「地鎮の陣」を敷く準備を進めていた。

二.家康の密命

江戸城の仮本丸。

そこには、関ヶ原を制し、次なる泰平の世を幻視する男――徳川家康が座していた。

凛と紗夜がその前に通されたとき、家康は地図を広げ、熱心に筆を走らせていた。

「白石の凛。そして紗夜。……関ヶ原での働き、聞き及んでいる。あの『無色の異形』を討ち果たした貴殿らの力、この江戸の礎に貸してほしい」

家康の声は、かつての信長のような苛烈さも、秀吉のような絢爛さもない。ただ、静かな海のように深く、重かった。

「家康公。私は一族を捨てた身です。……政治の駒になるつもりはありません」

凛が不遜とも取れる態度で答えるが、家康は穏やかに笑った。

「駒ではない。友として、この地の『毒』を抜いてほしいのだ。この武蔵の地下には、古の時代から澱んだ『淀み』が流れている。それを放置したままでは、いかに強固な城を築こうとも、やがては内側から腐り落ちる」

家康が指し示したのは、江戸の町割りの図面であった。

そこには「らせん状」に巡らされた堀と、風水に基づいた緻密な霊的回路が描かれている。

「葵率いる『青の組』が秩序の法を引き、白金屋の『黄の組』がその回廊を物理的に構築する。だが、その中心に流すべき『風』と『光』が足りぬ。……凛、貴殿の風で、この地の淀みを吹き払い、紗夜の光で、未来を照らしてほしい」

凛は背負った銀閃槍「白妙」に手を置いた。

もはや逃げる理由はなかった。自分が選んだ道。それは、宿命に縛られることではなく、宿命を自らの意志で使いこなすことだ。

三.黄金の技術、白銀の風

浄化の儀式は、江戸の町割りの要所である「日本橋」の架橋予定地から始まった。

「よお、凛! またあんたの槍に頼ることになるとはね!」

威勢のいい声と共に現れたのは、大量のカラクリクレーンや土木機械を携えた、白金ひまわりとゆうきであった。彼女たちは「黄の組」の総力を挙げ、家康の設計図を現実の形に変えようとしていた。

「ひまわり、ゆうき。商人が土木工事か?」

「失礼な! これも立派な商売だよ。江戸が栄えれば、あたいたちの品物がもっと売れるからね。……ゆうき、霊的伝導率の高い『神代鉄』の杭を用意して!」

「了解。……設置ポイント、誤差なし」

ひまわり達が打ち込む巨大な杭は、ただの土留めではない。それは、凛の放つ「風」を地下の龍脈へと導くための「避雷針」のような役割を果たす。

「葵、準備はいいか」

凛が問いかける。

「ええ。蒼井凛、術式展開。青の秩序によって、風の指向性を固定します」

蒼井凛が蒼鋭銃を構え、空に向かって「青い信号弾」を放った。

それを合図に、凛が銀閃槍を突き出し、大地を抉るような突風を放つ。

「風よ、泥濘を払い、大地の息吹を呼び覚ませ!!」

槍から放たれた白銀の旋風は、ひまわりの杭を伝って地下深くへと潜り込み、そこに溜まっていた黒ずんだ淀みを力任せに吹き飛ばしていく。

吹き出した淀みが空間を穢そうとした瞬間、紗夜が開眼し、その瞳から浄化の光を溢れさせた。

「――光の源、万象の地鎮!」

四.らせんの結界

白(凛)、青(葵)、黄(ひまわり)。

三つの色が交錯し、江戸の泥濘がみるみると乾き、黄金の気が満ちていく。

それは、平安時代の「裁き」による排除ではなく、現代の「技術」と「意志」による再構築であった。

凛が槍を振り抜くたびに、らせん状の堀に沿って清浄な風が駆け抜ける。

その風は、江戸城を中心に時計回りに回転し、外敵や邪念を寄せ付けない巨大な霊的結界となって結実していく。

「……凄い。これが、新しい都の鼓動……」

紗夜が感動に声を震わせる。

かつての京が「静的な秩序」であるならば、この江戸は「動的な循環」の街。絶えず風が吹き抜け、水が流れ、人々が動き続けることで、淀みを発生させない。

だが、その光り輝く国造りの影で、一筋の赤い風が吹き抜けた。

「……見事なものですわね、白石凛。わたくしの愛した茜の炎とはまた違う、冷徹で力強い美学を感じますわ」

屋根の上に立つ、赤坂椿。

彼女はその手に、凛が吹き飛ばした「淀み」の残滓を、不気味な小瓶に回収していた。

「椿……。お前、まだ何を企んでいる」

「企むだなんて。わたくしはただ、新しい時代の『種』を頂いているだけ。……江戸が繁栄すればするほど、その影には濃厚な闇が溜まる。それをどう育てるか……楽しみにしていてくださいな」

椿は扇子を広げ、夕闇の中に消えていった。

五.泰平の産声

数日後。

江戸の地には、新たな橋が架かり、商家が軒を連ね、活気に満ちた「城下町」の産声が響き始めた。

泥濘は乾き、そこには整然とした街路が走り、人々の笑顔が溢れている。

「凛。貴殿らのおかげで、この地は救われた。礼を言う」

家康は完成したばかりの日本橋の上で、凛と紗夜に深く頭を下げた。

「礼なら、ひまわり達に言ってやってください。あいつらの欲がなければ、この街は出来上がらなかった。……私はただ、風を通しただけですから」

凛は照れ隠しに笠を被り直し、背中の槍を担ぎ直した。

「姉様。江戸の風は、とても暖かくなりましたね」

「……ああ。宿命とかいう重い荷物を、少しだけこの地面に埋めてきた気分だよ」

凛はふと、現代の東京の光景を幻視した。

一千年後、この地に広がる巨大なビル群と、そこを颯爽と駆ける「希(ひかり)」という名の少女の姿を。

自分が今、槍の一振りで刻んだこの「風」の道が、遠い未来の彼女たちに繋がっている。

それは、かつて嫌っていた「白石の血筋」が、初めて「希望」として感じられた瞬間でもあった。

六.鞘に納めぬ槍の歌

「さて、江戸の地鎮は終わった。……次はどうする、紗夜」

「そうですね。……少し、お祭りが見たいです。この新しい街で、人々がどんな歌を歌うのか」

凛は小さく笑い、妹の手を引いて歩き出した。

男装の浪人姿は変わらないが、その足取りは以前よりもずっと軽やかだった。

宿命から逃げる旅は終わった。

これからは、自らの意志で「希望」を繋ぐ旅。

江戸の黎明を背に、白銀の風は再び吹き始める。

第六話 完

第七話:鞘に納めぬ槍の歌

一.江戸の賑わい、潮風の調べ

関ヶ原の戦雲が遠のき、江戸の地が家康公の号令によって「都」としての産声を上げてから、数年が過ぎた。

かつての泥濘(ぬかるみ)は立派な石畳へと姿を変え、日本橋の周辺には諸国から集まった商人たちの威勢のいい声が響き渡っている。潮入りの堀には、白金屋(黄の組)が設計した新型の運河船が行き交い、江戸の町はまさに、黄金の気が渦巻く巨大な生き物のようであった。

「姉様、見てください! 飴細工ですよ。あんなに細かく、鳥の形を作れるなんて」

白石紗夜が、男装の凛の袖を嬉しそうに引いた。彼女は瞼を閉じたままだが、人々の楽しげな声や、漂ってくる甘い香りを、誰よりも鮮やかに「色」として受け取っていた。

「……ああ、器用なもんだな。だが、食べちまえばそれまでだぞ、紗夜」

凛は苦笑しながら、深く被った笠の隙間から街の様子を眺めた。

彼女は今もなお、白髪を隠し、男装の浪人の姿を崩していない。背中に背負った銀閃槍「白妙(しろたえ)」は、厚い布に幾重にも巻かれ、一見すればただの荷物に見えるように工夫されていた。

戦う相手のいない、泰平の世。

槍を振るう必要のない日々は、凛にとってどこか現実感のない、ふわふわとした夢の中を歩いているような感覚だった。

「――おやおや。そこのお侍さん。そんなに眉間に皺を寄せて歩いていたら、せっかくの祭りが台無しですよ?」

不意に、艶やかな声が凛の足を止めた。

振り向くと、そこには鮮やかな藤色の着物に身を包んだ、絶世の美女が立っていた。手には金銀で彩られた扇子。その後ろには、仮面をつけた小柄な少女が、ひょっこりと顔を出している。

村崎菫(むらさき・すみれ)。そして紫蝶魅音(しちょう・みおん)。

全国を渡り歩く旅芸人の一座を率いる、紫の組の隠密たちであった。

二.紫苑の幻影、再会の一座

「菫……! 紫の組か。江戸にはいつ入った」

「つい数日前ですわ。上様のお膝元で、景気よく一座を盛り上げようと思いましてね」

菫は扇子で口元を隠し、クスクスと笑った。その瞳は、凛の背中の「荷物」を、まるで見透かしているかのようだった。

「……凛様。あなた、その槍、まだ持っていらっしゃるのね。平和な江戸で、それを持って歩くのは、火事の跡で火種を探して歩くようなものですわよ」

「捨てようと思ったこともあったさ。……だが、こいつの方で私から離れようとしないんだ」

凛がぶっきらぼうに答えると、魅音が仮面を少しずらして囁いた。

「凛様、今夜……浅草の奥で、私たちの一座が舞を披露します。……戦うためではない、人を酔わせるための『紫』を見に来てくださいな。きっと、お耳に入れたい情報もありますから」

魅音はそう言い残すと、霧が晴れるように人混みの中に消えていった。

「……情報、か。ただの芸人じゃないってことだ」

凛は紗夜の顔を見た。紗夜は静かに頷いた。

「姉様。菫さんたちの放つ色は、毒のようですが、今はとても澄んでいます。……行きましょう。新しい世の中の『色』を、もっと知りたいのです」

三.夜の帳、幻惑の舞

日が落ち、江戸の町に提灯の明かりが灯り始める頃。

浅草の裏手にしつらえられた特設の舞台の周りには、身分の貴賤を問わず、多くの人々が集まっていた。

「さぁさぁ、これよりお見せしまするは、天の岩戸も開くという、紫苑の幻夢舞(げんむまい)!」

呼び込みの声と共に、舞台上が一瞬にして藤色の煙に包まれた。

煙の中から現れたのは、菫の妖艶な舞であった。彼女の動きに合わせて、魅音が放つ幻術の香が、観客たちに「幻の蝶」や「降るはずのない花の雨」を視せていく。

「……綺麗。でも、これは……」

紗夜が呟いた。

「ええ。霊力を、術者の意のままに『情報』として空間に定着させている。……戦場なら目潰しや錯乱に使う技を、あいつらは人を楽しませるために使っているんだ」

凛は息を呑んだ。

戦国という時代において、異能は殺戮のための道具でしかなかった。

だが、ここではその「力」が、人々の心を豊かにし、笑顔を作るための「芸」へと昇華されている。

舞の最中、菫と凛の視線が重なった。

菫は微笑み、扇子を翻して、凛にしか聞こえない小声で囁いた。

「――力とは、鞘に納めるだけが正解ではありませんのよ、凛様。風を止めるのではなく、その風で誰かの背中を押すこともできる。……あなたは、その槍で、これからの泰平をどう守るおつもり?」

その問いに、凛は答えることができなかった。

平和を守る。その言葉は、かつて白石家が標榜していた「正義」と同じ響きを持っていた。自分が嫌っていたはずのものが、形を変えて再び目の前に現れたような気がした。

四.無色の毒、静かなる侵蝕

舞台が終わり、観客たちが満足げに家路につく頃。

凛と紗夜は、舞台裏の菫のテントに招かれていた。

「それで、情報というのは何だ」

凛が単刀直入に尋ねると、菫は表情を曇らせた。

「江戸の地下。家康公が築いた霊的な回廊のどこかに、小さな『綻び』が生じていますわ。……人々が平和を謳歌し、欲望が渦巻くたびに、その影に溜まる澱み。……阿闍梨の残滓は、完全に消えたわけではありませんの」

菫が差し出したのは、一本の枯れた花だった。

それは、江戸の活気ある龍脈から遠く離れた場所で、不自然に色が抜け、灰色の灰となって崩れ落ちているものだった。

「これを……『無色の病』と呼んでいます。肉体を傷つけるのではなく、人の心から『意欲』や『喜び』を奪い、生ける屍に変えてしまう。……戦国のような血生臭い戦いではありませんが、江戸の平和を内側から腐らせる、最も厄介な毒ですわ」

「……あの関ヶ原の異形の残した、種か」

「ええ。家康公や青の組(天海葵)も動いていますが、表沙汰にはできません。……凛様。あなたが槍を捨てられないのは、魂がその『毒』の気配を感じ取っているからではないかしら?」

凛は銀閃槍の感触を確かめた。

戦う相手は、もう目に見える「敵」ではないのかもしれない。

平和という名の平穏の中で、人知れず腐りゆく「心」の闇。

「……白石の槍は、穢れを払うためのものだ。……もし、その毒が江戸を飲み込もうとするなら、私はまた、風を吹かせるしかないってことか」

「ふふ。……宿命を嫌いながら、結局は守護者としての道を歩んでしまう。……そんな不器用なあなたが、わたくしは嫌いではありませんわよ」

五.鞘に納めぬ槍の歌

帰り道。

隅田川のほとりを歩きながら、凛は夜の川面を見つめていた。

川のせせらぎが、どこか歌のように聞こえる。

「姉様。菫さんの舞、とても素敵でしたね。……私の光も、いつかあんな風に、誰かを元気づけるために使えたらいいなと思います」

紗夜が凛の手を優しく握った。

「……ああ。……私は今まで、力を振るうことは誰かを傷つけることだとばかり思っていた。……だが、今日あいつらの芸を見て、少しだけ考えが変わったよ」

凛は背中の槍に語りかけるように呟いた。

「白妙。お前を、本当の意味で鞘に納める日は、まだ先になりそうだ。……だが、これからは『戦うための風』じゃない。……この街の、人々の穏やかな眠りを守るための、『凪の風』として振るってやるさ」

槍が、わずかに共鳴して震えた。

それは、凛が初めて一族の力を「肯定」した瞬間だった。

「さぁ、帰ろうか、紗夜。……明日は、ひまわりの工房に行って、槍の重さを少し調整してもらうことにしよう。……これからは、軽やかに歩かなきゃな」

「はい、お姉様!」

江戸の夜空には、満天の星。

戦国の嵐は過ぎ去り、時代は穏やかに流れていく。

だが、白銀の風は止まらない。

泰平の礎を守るため、そして千年の未来へと光を繋ぐため。

男装の槍使いは、新たな覚悟を胸に、静かな夜の街へと消えていった。

第七話 完

第八話:忍び寄る無色の呪い

一.「虚ろ」なる江戸

江戸の街が豊かになればなるほど、その裏側に溜まる「影」もまた、濃く、深く沈殿していく。

「……姉様、また一人、色を失った方がいます」

日本橋に近い裏通りの長屋。白石紗夜が、その瞼を伏せたまま悲しげに呟いた。

彼女の指差す先には、一人の若い職人が座り込んでいた。外傷はない。だが、その瞳からは生気が消え、着ている着物の色さえもが、周囲の風景から浮き出したように灰色に褪せて見えた。

「無色の病……。菫が言っていたのは、これのことか」

男装の凛は、職人の顔を覗き込んだ。声をかけても反応はない。彼はただ、生きる意志をどこかに置き忘れてきたかのように、虚空を見つめているだけだった。

「肉体を壊すのではなく、魂の『意欲』を喰らう毒。……戦いがないことで、人々が抱くようになった小さな不安や孤独を、何かが苗床にしている」

凛は槍の柄を布越しに強く握りしめた。

かつての戦国時代なら、これほど静かに、そして確実に人々を蝕む「病」は存在しなかった。命のやり取りがある場所では、嫌でも生への執着が色濃く残るからだ。平和という名の凪が、皮肉にもこの呪いを育てていた。

「――お困りのようですわね、白石の守護者様」

背後から、冷ややかな風と共に声がした。

振り向くと、そこには紅蓮の扇子で口元を隠した女性――赤坂椿が立っていた。彼女の瞳は、江戸の青空の下にあっても、不気味なほど赤く濁っていた。

二.軍師・椿の実験

「椿……。この病、お前の仕業か」

凛が鋭い殺気を放つが、椿は余裕を崩さず、優雅に扇子を翻した。

「心外ですわ。わたくしはただ、家康公が築いたこの美しい『結界』を、少しだけ活用させていただいているだけ。……江戸の地下を流れる龍脈。そこには関ヶ原で討ち漏らした阿闍梨の欠片が、今もなお『無色の種』として眠っている」

椿は一歩歩み寄り、凛の耳元で囁いた。

「わたくしはそれを、わたくしの『赤』で育ててみたのです。……名付けて『紅蓮の無色』。人の情熱を暴走させ、燃え尽きさせ、最後に灰色の虚無へと至らせる……最高の芸術だと思いませんか?」

「……貴様、茜をどうした!」

凛の直感が警鐘を鳴らした。茜のような実直な武人が、椿のこのような野心を見過ごすはずがない。

「茜……? ああ、あの子なら今、地下の『実験場』で、新しい力の器(うつわ)になってもらっていますわ。……見たいかしら? 白銀の風が、紅蓮の呪いにどこまで抗えるか」

椿が指を鳴らすと、周囲の空間がぐにゃりと歪んだ。

それは、家康が江戸造営の際に凛たちに作らせた「霊的回廊」の一部。本来は江戸を守るための道が、椿の術によって、闇の実験場への入り口へと作り替えられていた。

三.地下回廊、赤き闇

凛と紗夜は、椿に導かれるように江戸城地下の巨大な空間へと降り立った。

そこは、第六話で凛が自らの槍で吹き払ったはずの「淀み」が、人工的に濃縮され、赤黒い霧となって渦巻く地獄絵図であった。

「……っ、空気が重い。……これ、全部が人の怨念かよ」

凛は銀閃槍の布を解き放った。銀色の穂先が、周囲の赤黒い闇を拒絶するように鋭く輝く。

「姉様、奥から……茜さんの色の、悲鳴が聞こえます!」

紗夜が叫ぶと同時に、闇の奥から、炎を纏った巨大な影が飛び出してきた。

「ア……アァアアアアアアアッ!!」

それは、かつての「赤鬼」緋村茜の成れの果てであった。

紅蓮の具足は黒ずみ、瞳は血走って理性を失っている。彼女が振るう野太刀からは、周囲の霊力を吸い取って燃え上がる、禍々しい「赤い無色」の炎が噴き出していた。

「茜! 目を覚ませ!」

凛が叫び、槍を繰り出す。

だが、茜の攻撃は以前よりも桁違いに重く、速かった。

理性を捨て、椿の呪いによって「戦う本能」だけを極限まで増幅された彼女は、もはや人間というよりは、歩く災害そのものだった。

「無駄ですわ。彼女は今、江戸の地下に溜まった負のエネルギーと直結しています。……彼女が止まる時は、江戸の龍脈が枯れ果てる時……すなわち、この街が死ぬ時です」

椿が高笑いする。

四.白銀の凪、光の楔

「……ふざけるな。……江戸を、茜を……お前の遊び道具にさせるか!」

凛は槍を回転させ、自らの周囲に真空の層を作り出した。

茜の放つ熱を遮断し、その荒ぶりを鎮めるための「凪の風」。

「紗夜! 私の槍に『楔』を打て! 茜の暴走する熱を、地脈に逃がす道を作る!」

「はい、姉様! ……光の源、真理の楔(くさび)!」

紗夜が、その瞼をわずかに開いた。

彼女が放つ光は、今回は浄化の閃光ではなく、凛の槍先を拠点とした「固定の光」となった。

凛は茜の野太刀を、槍の石突きで受け止め、そのまま彼女の胸元へと踏み込んだ。

「茜……! 辛かっただろうが、もういい。その火を私に預けろ!」

凛は槍先を茜の心臓のすぐ上で止め、そこから「逆回転の旋風」を送り込んだ。

茜の体内に溜まった「紅蓮の無色」を、槍を通じて吸い出し、紗夜の光の楔を伝って、江戸の巨大な浄化回路へと強制的に排泄する。

「ガ、アア……ア……ッ!!」

茜の体から、黒ずんだ煙が噴き出した。

それは阿闍梨の呪いと、椿の野心、そして茜自身の「強くなりたい」という純粋すぎる願いが混ざり合った、歪な色だった。

凛はそれらをすべて引き受け、自らの白銀の霊力で包み込み、無害な風へと変えて天へと放った。

五.椿の敗北と予兆

「……っ、わたくしの芸術を、そんな野蛮な方法で……!」

椿が初めて顔を歪めた。

彼女が用意した「赤い無色」の循環が、凛と紗夜の連携によって物理的に断ち切られたのだ。

「椿。お前は計算を間違えたな。……力は奪うもんじゃない。分かち合うもんだ。……白石の槍が何のためにあるか、今度こそ教えてやるよ」

凛が槍を椿に向けた。

その気迫に、椿は舌打ちをし、扇子を大きく広げた。

「……今日はここまでにしましょう。ですが、忘れないで。……わたくしが呼び覚ましたのは、ほんの一滴に過ぎません。……地下で眠る阿闍梨の本体が目覚める時、江戸は本当の『無色』に染まる……。その時を、楽しみに待っていて差し上げますわ」

椿は霧となって消え、地下の実験場は静寂に包まれた。

六.槍を握る拳、千年の誓い

「……茜! しっかりしろ!」

凛は、崩れ落ちた茜を抱きとめた。

茜の瞳から赤黒い光が消え、元の、不器用だが真っ直ぐな茶色の瞳が戻っていた。

「……凛……。……面目ない。……あの女に、まんまと乗せられて……」

「気にするな。……お前が強いから、あいつも狙ったんだ。……次は、負けるなよ」

凛は茜の手を強く握った。

かつては殺し合ったライバルが、今は同じ街を守るために、背中を預け合う仲になっている。

その夜、凛と紗夜は再び日本橋の上に立っていた。

地下での戦いは、表の住人たちには知らされていない。人々は相変わらず、泰平の世を謳歌し、江戸の夜は提灯の灯りで明るく照らされている。

「姉様。阿闍梨の影は、まだ終わっていませんね」

「ああ。……椿が言ったことが本当なら、本番はこれからだ。……江戸城の地下、一番深い場所に、奴の核がある」

凛は夜空を見上げた。

星の瞬きが、かつて京の都で見たものよりも、ずっと強く、鋭く感じられた。

「紗夜。……私はもう、逃げない。……この一千年の因縁、私たちが江戸で終わらせてやろう。……そして、本当の太平を……未来の莉々花たちに届けるんだ」

凛の言葉に応えるように、隅田川から心地よい風が吹き抜けた。

それは、汚れを払う風ではなく、新しい時代を祝福する、白銀の旋風。

物語は、いよいよ最終決戦――江戸城地下迷宮での阿闍梨との対峙へと向かっていく。

第八話 完

第九話:白銀の旋風、闇を裂く

一.江戸の底、奈落の門

江戸城、天守閣の真下。

徳川家康さえもその存在を知らぬ、さらに深い地の底に、その場所はあった。

かつて凛が風を通し、ひまわりが杭を打ち、葵が理を引いた「江戸の結界」の、ちょうど中心点。そこには、地上から吸い上げられたあらゆる「澱(よど)み」が逆流し、巨大な黒い太陽のように渦巻く闇の空間が広がっていた。

「……ここが、千年の因縁の終着点か」

白石凛は、銀閃槍「白妙(しろたえ)」を突き立て、押し寄せる闇の圧力に抗っていた。

男装の姿はもはやボロボロになり、その隙間から覗く純白の髪が、微かな霊光を放って周囲を照らしている。

「姉様、来ます。……これまでとは比べ物にならない、巨大な『虚無』です」

隣に立つ白石紗夜が、震える手で凛の裾を掴んだ。

彼女の閉じられた瞼からは、血のような赤い光が漏れ出している。この場所の闇があまりに深いため、彼女の「光の源」が過剰に反応し、内側から彼女を焼き尽くそうとしていた。

「――ク……クク……。白石ノ……娘……」

闇の底から、幾千もの亡者の声を重ね合わせたような、悍ましい響きが立ち上がった。

形を成さぬ影が、徐々に一人の老僧の姿を形作っていく。慈賢阿闍梨。平安の世に封印され、戦国の戦火を餌に肥大化し続けた、絶望の化身。

「オ前タチガ守ッタ泰平トヤラハ、ワシニトッテハ絶好ノ食卓ダ。……人々ノ安寧ハ、緩やかナ腐敗ヲ生ム。……ソレヲ喰ライ、ワシハ神トナル」

阿闍梨が手をかざすと、空間全体が「無色」に染まり、凛たちの存在そのものを消し去ろうとする波動が放たれた。

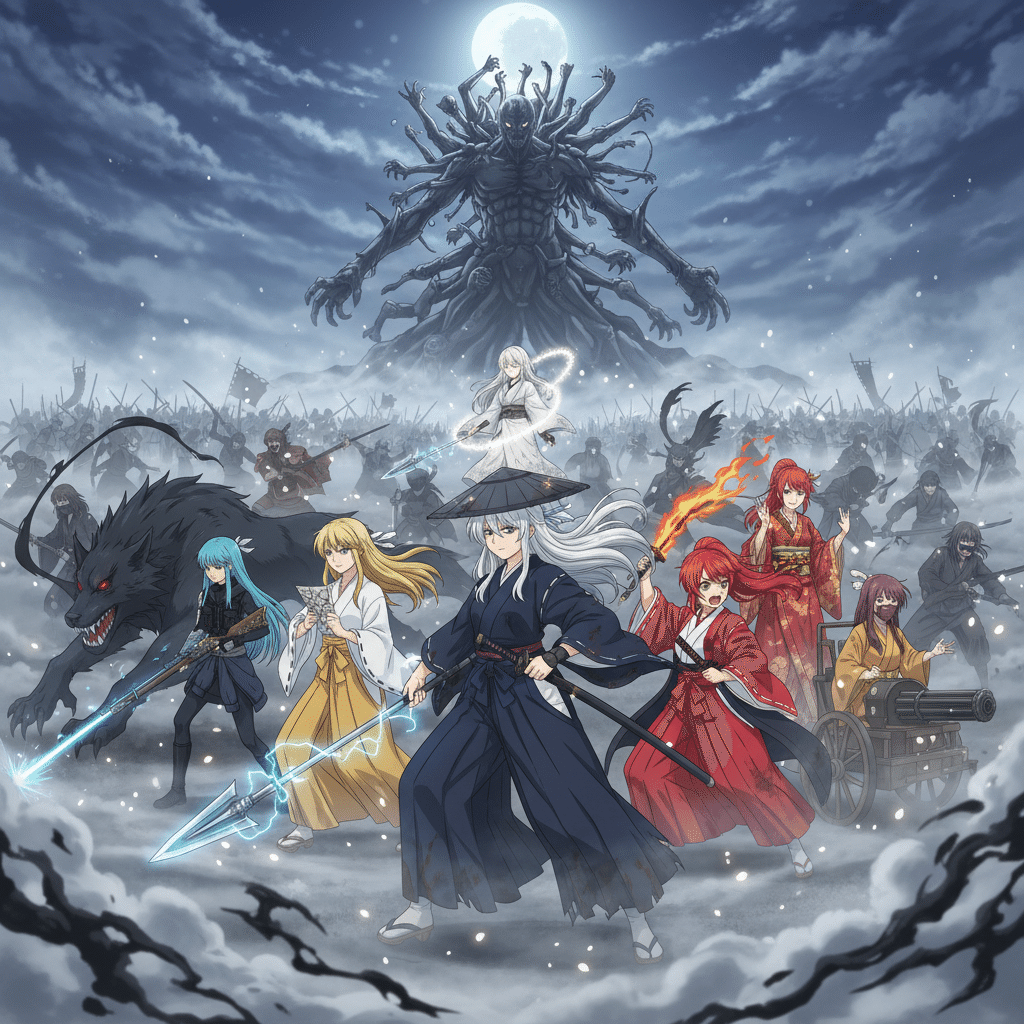

二.七色の集結

「――勝手な理屈を並べるな、化け物が!」

闇を裂いて飛び込んできたのは、紅蓮の炎を纏った緋村茜であった。その傍らには、冷静な眼差しを取り戻した赤坂椿が控えている。

「凛! 借りを返しに来たぞ! お前の背中は、この赤鬼が守ってやる!」

「……わたくしの計算では、あなたがここで倒れては困るのです。……最高の芸術は、まだ完成していませんから」

椿が扇子を広げると、戦場全体に「紅蓮の陣」が展開され、無色の侵蝕を食い止めた。

さらに、頭上の暗闇から青い光の筋が降り注ぐ。天海葵と蒼井凛。

「秩序の崩壊は許さない。……白石、全力を出しなさい」

「……次弾装填。ターゲット、核を確認」

物陰からは、黒崎夜音と巨大な黒狼と化した影月闇音が、影の刃を構えて現れた。

「凛。……今日で、すべてを終わらせる。お前を殺すのは、その後だ」

さらに、ひまわりとゆうきの放つ爆轟(ばくごう)が響き、菫と魅音の幻術が空間の歪みを補正していく。

関ヶ原で一度だけ重なった「七色の意志」が、今、この地下迷宮で完全なる合一を見せようとしていた。

三.絶望の「無色」

だが、阿闍梨の力は圧倒的だった。

「七色」の攻撃を、彼はただ「無」に帰していく。茜の火は凍りつき、夜音の影は霧散し、葵の弾丸は虚空へと吸い込まれた。

「無駄ダ。……色アルモノハ全ブ、ワシノ無色ノ前ニハ無力。……オ前タチノ絆トヤラモ、時ガ経テバ憎しみニ変ワル。……ワシハ、ソノ歴史ノ『真理』ソノモノナノダ!」

阿闍梨が放つ巨大な闇の触手が、七色の戦士たちを次々と打ちのめしていく。

凛もまた、槍を杖代わりに膝をついた。

風が止まる。

一千年の重みに、心が折れそうになる。

「……姉様……」

紗夜が、凛の頬にそっと手を触れた。

彼女の体は、闇の侵蝕を受けて灰色に透き通り始めている。

「……ごめんな、紗夜。私は、やっぱり……一族を捨てて逃げたまんまの、不甲斐ない姉だった……」

「いいえ。……姉様は、逃げてなんかいません。……姉様は、自由を知るために、風になったのです。……不自由な正義ではなく、自由な愛で誰かを守るために……」

紗夜が、その瞳を静かに開いた。

そこにあるのは、すべてを焼き尽くす「浄化」の光ではなく、すべてを包み込む「調和」の光。

「凛……! 立て! お前の風は、こんなところで止まるような柔(やわ)なもんじゃなかったはずだ!」

茜の叫び。夜音の無言の視線。葵の冷徹な信頼。ひまわりの活気。菫の微笑み。

これまで出会ったすべての「色」が、凛の心の中に流れ込んでくる。

四.白銀の旋風、覚醒

凛は、ゆっくりと立ち上がった。

彼女の周囲に、これまでにないほど澄み切った、銀色の旋風が巻き起こる。

「……分かったよ、阿闍梨。……お前の言う『真理』なんて、風向き一つで変わるもんだ」

凛は銀閃槍「白妙」を、両手で正しく構えた。

それは白石の型ではない。各地を旅し、多くの色とぶつかり合い、分かち合ってきた「凛自身の型」。

「私は白石の凛だ! だが、家のために戦うんじゃない! 私が愛した、この不器用で、欲張りで、色鮮やかな人間たちの世界を守るために……私は槍を振るう!」

槍先が、七色の力を吸い込んで、眩いばかりの純白へと変化していく。

白石の槍。それは「排除」のための槍ではなく、異なる色を繋ぎ、一つの旋風へと昇華させるための「芯」だったのだ。

「皆……! 私に力を貸せ!!」

「おうよ!!」

「承知したわ」

「……遂行する」

茜の火が槍に熱を、葵の理が槍に貫通力を、夜音の影が槍に重みを、ひまわりの技術が槍に回転を、菫の幻が槍に多重性を、そして紗夜の光が槍に「未来」を与えた。

「――白銀共鳴・千秋旋風(サウザンド・ストーム)!!」

凛が踏み込んだ。

空間そのものを巻き込み、過去から未来へと続く巨大な「銀の龍」と化した凛の槍が、阿闍梨の「無色」を真っ向から切り裂いた。

五.闇の消滅

「ガ、アアアア……ッ!! ナ、ナゼダ……ワシノ絶望ガ……色ニ……塗り潰サレ……」

阿闍梨の体が、銀色の風の中でバラバラに砕け散っていく。

憎しみも、怨念も、虚無も。すべてが凛の放つ「生きたい」という強烈な意志に飲み込まれ、ただの清浄な塵へと還っていく。

「……さよなら、阿闍梨。……千年後の世界に、あんたの居場所はないよ」

凛の一撃が、江戸の地下深くで眠っていた巨大な淀みの「核」を完全に粉砕した。

闇は霧散し、地下空間にはどこからともなく、暖かな日の光が差し込み始めた。

「……終わった……のね」

茜がへたり込み、椿がその隣で静かに扇子を閉じた。

葵は蒼井凛の肩を抱き、夜音と闇音は、初めて互いに安堵の視線を交わした。

凛は槍を収め、崩れ落ちる紗夜をしっかりと抱きとめた。

「紗夜、よく頑張ったな。……ほら、見てみろ。……江戸の空が、こんなに明るい」

地上では、江戸の町を包んでいた「無色の霧」が晴れ、朝日が街全体を黄金色に染めていた。

六.別れ、そして明日へ

地下から地上へ戻った凛たちを待っていたのは、清々しい秋の朝だった。

「凛。……今日で、お前との戦いも終わりにしよう」

夜音が、闇音と共に影の淵に立った。

「白石家への恨みが消えたわけじゃない。……だが、今日のお前の風……少しだけ、私の故郷に吹いていた風に似ていた。……千年経っても、もしお前の一族が傲慢になったら、その時は本当に殺しに来る」

「ああ。……待ってるよ、夜音」

葵たちも、ひまわりたちも、それぞれの場所へと帰っていく。

七色の力は、再び各々の道へと分かれていく。だが、その魂の奥底には、共に闇を裂いた「白銀の旋風」の記憶が、深く、静かに刻まれていた。

「姉様。……お腹、空きましたね」

紗夜が、再び瞼を閉じ、穏やかに微笑んだ。

「……ああ。……ひまわりの店にでも寄って、一番高い飯を奢らせようか」

凛は笠を被り直し、背中の槍を担ぎ直した。

江戸の街には、再び人々の喧騒が戻り、新しい一日が始まろうとしている。

白銀の風は、泰平の世の始まりを祝い、瑞々しい江戸の街をどこまでも吹き抜けていった。

第九話 完

第十話:継がれる光、千年の約束

一.泰平の風

江戸城地下の決戦から、数年の月日が流れた。

かつて泥濘の荒野だった武蔵の地は、今や「百万都市」への道を突き進む、世界でも類を見ない活気溢れる街へと変貌を遂げていた。らせん状の堀には絶えず水が流れ、日本橋の上では、もはや刀を差さない町人たちが笑い合い、行き交っている。

「……随分と、風が穏やかになったな」

江戸の街を一望できる、少し離れた丘の上。

白石凛は、男装の浪人姿のまま、深く被った笠の隙間から街の輝きを眺めていた。背負った銀閃槍「白妙(しろたえ)」は、今日も静かに彼女の背で眠っている。

「はい、姉様.澱みはもうありません。人々の心の光が、この街をしっかりと繋ぎ止めています」

隣に座る白石紗夜が、穏やかな笑みを浮かべた。

彼女の瞳は再び閉じられているが、その表情はかつての悲壮感に満ちた巫女のそれではなく、一人の等身大の少女としての安らぎに満ちていた。

阿闍梨という巨大な影を払ったあの日以来、江戸を襲う「無色の病」は消え去った。

だが、凛は知っている。平和というものは、一度手に入れれば永遠に続くものではない。それは、日々を生きる人々の小さな意志が積み重なって、ようやく保たれる繊細な奇跡なのだということを。

二.七色の轍(わだち)

戦いを通じて結ばれた「七色の絆」も、それぞれの新しい道へと歩み出していた。

緋村茜と赤坂椿は、西国へと戻ったという。茜は野太刀を「開墾の道具」に持ち替え、荒れた土地をその炎の如き情熱で耕し、椿はその後ろで、豊作のための緻密な計画を練っているという。

天海葵と蒼井凛は、変わらず江戸の秩序を守る「影の法執行官」として、徳川の世を支えている。蒼井凛の銃が火を吹くことは滅多になくなったが、彼女は時折、ひまわりの工房を訪れては、最新の精密機械を眺めて微かな興味を示しているらしい。

黒崎夜音と影月闇音は、再び伊賀の深い霧の中へと消えた。だが、今度は復讐のためではなく、自分たちの里を再興し、失われた「色の調和」を取り戻すために。闇音が時折、江戸の風の中に「凛」の匂いを感じては、満足げに鼻を鳴らしているという噂も耳にする。

ひまわりとゆうきの「黄の組」は、江戸一の豪商としてその名を轟かせている。彼女たちが作る「平和のための道具」は、人々の生活を便利にし、技術の系譜を未来へと繋いでいた。

村崎菫と魅音の一座は、今日もどこかの街で、人々に幻影の美しさを説いているだろう。

「……みんな、自分の色で、自分の人生を生きているんだな」

凛は自嘲気味に笑った。

かつて「白石の白」を嫌い、逃げ回っていた自分。

だが、今は思う。自分もまた、この鮮やかな七色の一部として、この時代を駆け抜けたのだと。

三.銀閃槍の封印

凛は、背中の槍をゆっくりと下ろした。

布を解くと、白銀の穂先が午後の陽光を浴びて、神々しく輝いた。

「白妙。……お前には、苦労をかけたな」

槍に触れると、微かな震えが手のひらに伝わってきた。

それは、武器としての殺気ではなく、主に対する深い信頼の証のように思えた。

「姉様。……本当によろしいのですか?」

「ああ。……これからの時代に、この力は強すぎる。……私が持って歩けば、また争いの種になりかねない」

凛は、家康公から拝領した、誰も知らぬ山中の古い祠(ほこら)へと歩み寄った。

そこは、江戸を霊的に守護する龍脈の「結び目」の一つ。

「ここに、お前を預ける。……だが、これは『終わり』じゃない。……一千年後、この国が再び色を失いそうになった時、あるいは、新しい『凛』たちが立ち上がる時……その時に、また目覚めてくれ」

凛は槍を、台座へと静かに納めた。

槍の周囲を、紗夜の光が優しく包み込み、不可視の結界を張っていく。

「いつか、純白の髪の女の子がこれを手にするかもしれないな。……あいつに、よろしく伝えてくれよ」

凛はそう言って、最後にもう一度だけ槍の柄を撫でた。

その瞬間、槍は一際強く輝き、そのまま岩の一部となったかのように静止した。

白石凛は、自らの宿命を「封印」したのではない。

「未来」という名の鞘に、大切に納めたのだ。

四.千年の約束

「……さて。槍を置いたら、急に体が軽くなったな」

祠を出た凛は、大きく背伸びをした。

笠を脱ぎ、さらりと流れる純白の髪を風になびかせる。その姿は、男装の武者ではなく、どこか神話の女神のような、けれど現代的で軽やかな一人の女性の姿だった。

「姉様。これから、どこへ行きますか?」

紗夜が隣で尋ねる。

「そうだな。……まだ見ていない景色が山ほどある。……家や血筋関係ない。……一人の旅人として、この広い世界を漫遊してやるさ」

「はい。お姉様が行くところなら、どこへでも。……でも、たまには江戸にも寄ってくださいね。ひまわりさんたちの新作のお菓子、まだ食べていないものがありますから」

「ふふ、食い意地が張ってるのは相変わらずだな」

二人は笑い合い、夕日に向かって歩き出した。

その轍は、どこまでも続き、やがて時間という名の概念さえも越えていく。

――それから、数百年後

五.継がれる光(エピローグ)

西暦二千年代。

東京、渋谷。

「――っ、今日も暑いね! 莉々花、アイス買っていこうよ!」

喧騒の中、一人の少女が声を弾ませて走っていた。

その髪は短く、瞳には、何者にも縛られない自由な光が宿っている。

彼女の名は、白石希(ひかり)。

「もう、希はいつもそれなんだから。……でも、確かに暑いね。賛成!」

隣で微笑むのは、穏やかな雰囲気を持つ少女、莉々花。

二人がスクランブル交差点を渡り、眩いビル群の間を抜けていく。

その時、希がふと立ち止まった。

「……? 希、どうしたの?」

「いや……。なんか今、すごく懐かしい『風』が吹いた気がしてさ」

希は空を見上げた。

青い空、流れる白い雲。

そこには、かつて江戸の空を駆けた白銀の風と同じ、瑞々しい息吹があった。

希の背中のスポーツバッグの中には、古びた、けれど決して錆びることのない「銀の欠片」が仕舞われている。

それが何であるか、彼女はまだ完全には知らない。

けれど、彼女はその力を、かつての誰かと同じように「誰かを守るため」に使うことになるだろう。

一千年前。宿命を嫌い、自由を求めて旅した一人の女性がいた。

その女性が、自らの意志で繋いだ「風」と「光」のバトン。

それは今、現代を生きる彼女たちの手の中に、確かに受け継がれていた。

「――行こう、莉々花! 私たちの物語は、これからだよ!」

希が走り出す。

その背後で、銀色の旋風が小さく舞った。

かつての「凛」が笑ったような、そんな気がした。

戦国異聞 ―― 凛たる白銀、乱世を駆ける風

(完)

コメント